発達特性を持つ子どもにとって、ノルマ化やダメ出しの多い環境は特に大きな苦痛となり得ます。しかし、「発達障害があるから学校になじめないのは仕方がない」と安易に不登校を正当化することは適切ではありません。重要なのは、子どもが学校生活に適応できるよう、環境を適切に整えることで不登校を防ぐ道を探ることです。本記事では、書籍『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』からの抜粋と再構成を通じて、発達障害と不登校の関係性、そしてその背景にある多角的な要因について深掘りします。

発達障害は不登校の直接の原因ではないが、ハイリスク要因

発達障害は、不登校の直接的かつ唯一の原因ではありません。つまり、「発達障害だから不登校になる」と一概に言えるものではないのです。しかしながら、発達障害は不登校の「ハイリスク要因」であると認識しておく必要があります。発達特性が周囲に十分に理解されていない環境では、子どもは学校生活において多くの苦労や失敗を経験しやすくなります。その結果、学校に参加すること自体が困難になり、次第に足が遠のいてしまうことがあります。学校環境の条件次第では、発達障害を持つ子どもにとって不登校のリスクが顕著に高まる可能性があるのです。

不登校の背景にある多様な要因

不登校のリスクを高める問題は、発達障害だけにとどまりません。他にも、以下のような多様な要因が子どもの登校意欲を失わせ、不登校に繋がることが考えられます。

- 発達障害以外の精神障害(うつ病、不安症など)

- 家庭における虐待やマルトリートメント(不適切な養育)

- 教師によるハラスメント

- 子ども同士のいじめ

これらの問題は、単独で不登校の直接の原因となることもあれば、複数の要因が複雑に絡み合い、環境的な要因と相まって不登校を引き起こすこともあります。不登校への対応においては、ある一つの問題を「直接の原因」と決めつけるのではなく、多角的な視点から様々な要因を複合的に捉えることが重要です。そうすることで、関連する要因を見落とすことなく、より包括的で適切な支援が可能になります。

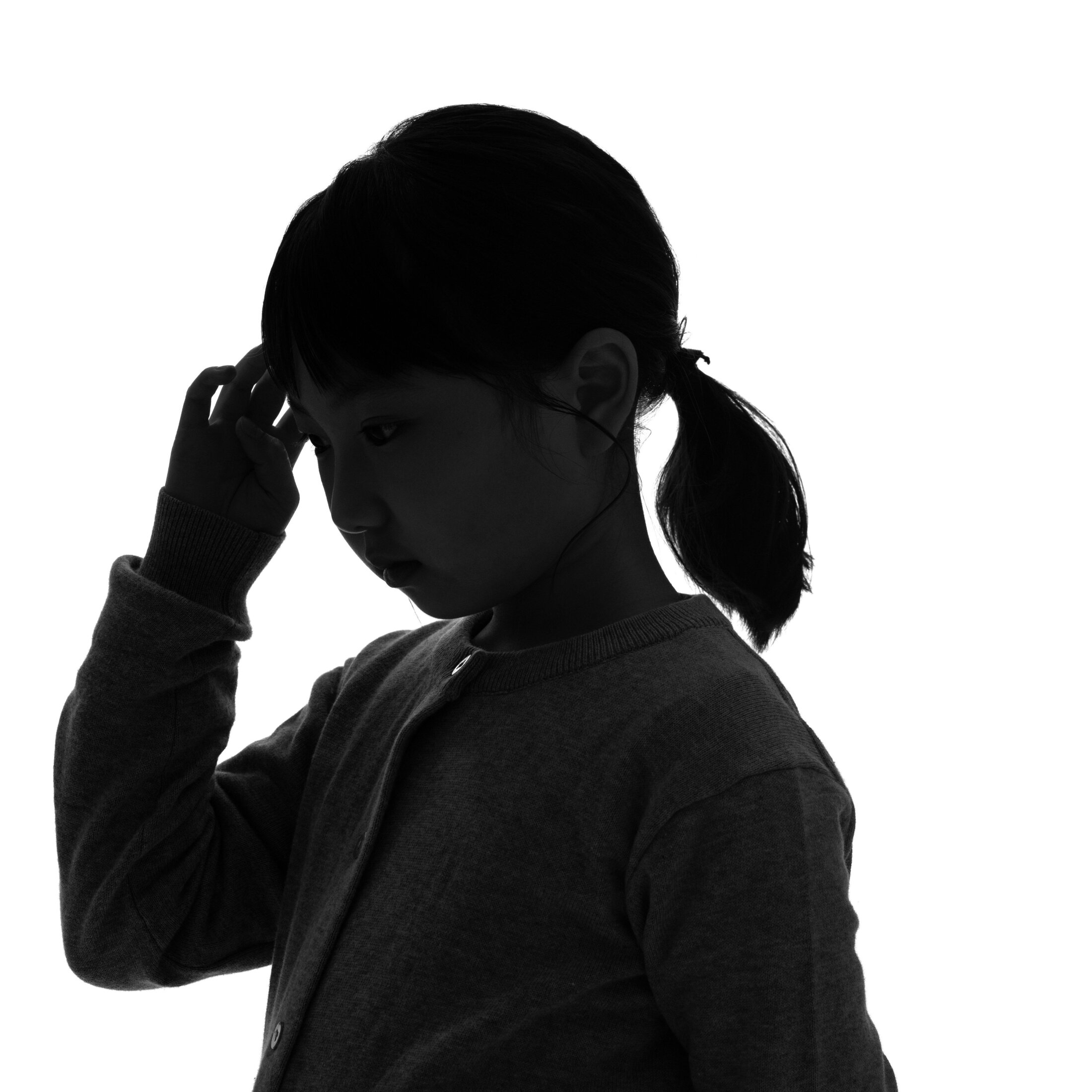

発達特性を持つ子どもが学校生活に困難を感じ、不登校を考える様子を示すイラスト。

発達特性を持つ子どもが学校生活に困難を感じ、不登校を考える様子を示すイラスト。

発達障害と不登校の実態に関する考察と研究報告

「発達障害の子は不登校になりやすいのか」「不登校の子には発達障害が多いのか」といった質問はよく寄せられますが、これらの問いに正確に答えることは統計的な難しさから容易ではありません。病院の児童精神科では不登校の相談を受ける機会が多く、来院する子どもの中には発達障害を疑われるケースが多いため、結果として不登校の子どもに発達障害の診断がなされることは少なくありません。しかし、これは病院にアクセスできる層のデータであり、病院に来ていない子どもを含めた全体の実態を反映しているわけではありません。

参考として、2017年にノルウェーから発表された興味深い論文があります。この研究では、216人の小・中学生を20日間にわたりモニタリングし、学校に行かないだけでなく、学校に行きたがらない態度を含む「登校拒否行動」がどれくらい出現するかを調査しました。その結果、定型発達の子どもでは登校拒否行動が7.1%見られたのに対し、自閉スペクトラム症(ASD)の診断がある子どもでは42.6%と、顕著な差が報告されました。調査対象者数は限定的であるものの、このデータは発達障害、特にASDと登校拒否行動の間に強い関連性がある可能性を示唆しています。

結論

発達障害は不登校の直接の原因ではありませんが、その特性ゆえに不登校のリスクを高める要因となり得ます。そして、学校環境の不適合、精神障害、家庭環境の問題、いじめ、ハラスメントなど、多様な要因が複合的に不登校を引き起こす可能性があります。個々の子どもの発達特性を深く理解し、それに基づいた適切な環境調整を行うこと、さらには様々な要因を多角的に捉え、包括的な支援を提供することが、不登校という複雑な問題への効果的な対応に繋がります。

参考文献

- 書籍:『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』

- 研究論文:2017年ノルウェー発表、自閉スペクトラム症(ASD)における登校拒否行動に関する報告