台湾の気象当局である中央気象署は7日午後3時45分頃に発生した東部沖を震源とするマグニチュード(M)6.2の地震を受け、緊急記者会見を開催しました。同署は今後、M5からM5.5程度の余震が発生する可能性を指摘しつつも、震源が台湾から100キロメートル以上離れていることから、台湾北部の震度は1程度に留まるとの見方を示しています。

震源と観測震度:プレート沈み込みが原因

今回の地震の震源は、北東部・宜蘭県政府の東南東128.9キロメートルの東部海域で、震源の深さは88.1キロメートルと観測されました。台湾各地では、宜蘭県をはじめ、花蓮県、台東県といった東部地域、さらには中部・台中市や南投県でも最大震度3を観測しました。

中央気象署地震観測センターの担当者は、このM6.2地震の原因について詳細に説明しました。担当者によると、今回の地震はフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで引き起こされたとされています。このプレートの動きが、台湾周辺で発生する地震の主要なメカニズムの一つです。

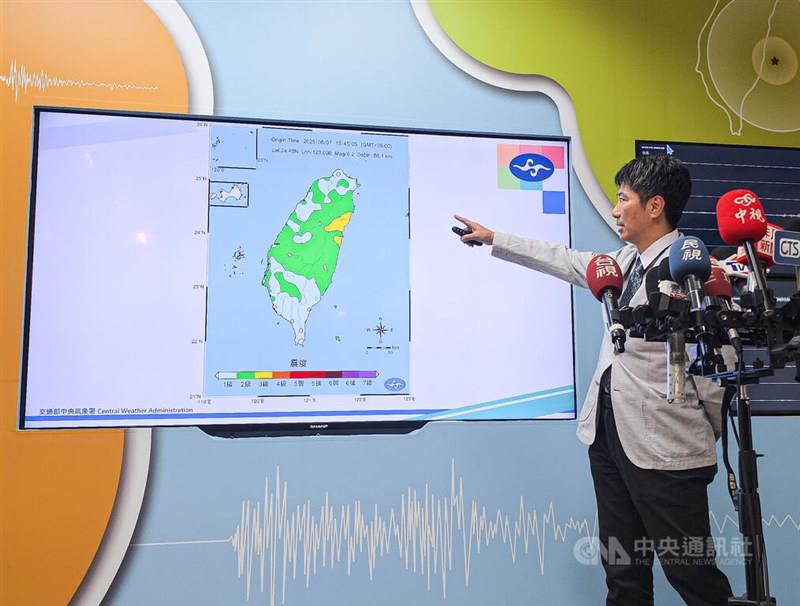

中央気象署地震観測センター担当者が台湾沖M6.2地震について説明する様子

中央気象署地震観測センター担当者が台湾沖M6.2地震について説明する様子

台北で長く揺れた理由:「盆地効果」とは

特に台北では、他の地域に比べて揺れが長く感じられたとの報告がありました。これに対し、気象署担当者は「盆地効果」が主な原因であるとの見解を示しています。盆地効果とは、地震波が盆地の軟弱な堆積層に閉じ込められ、増幅されることで揺れが長く続く現象を指します。台北市が盆地地形であるため、地震の際に揺れが増幅されやすい特性があります。

今回の地震は、台湾の地質構造と地震活動の特性を改めて示すものとなりました。中央気象署は引き続き地震活動を監視し、国民への情報提供を続ける方針です。

参考資料

- Yahoo!ニュース (元記事:中央社)