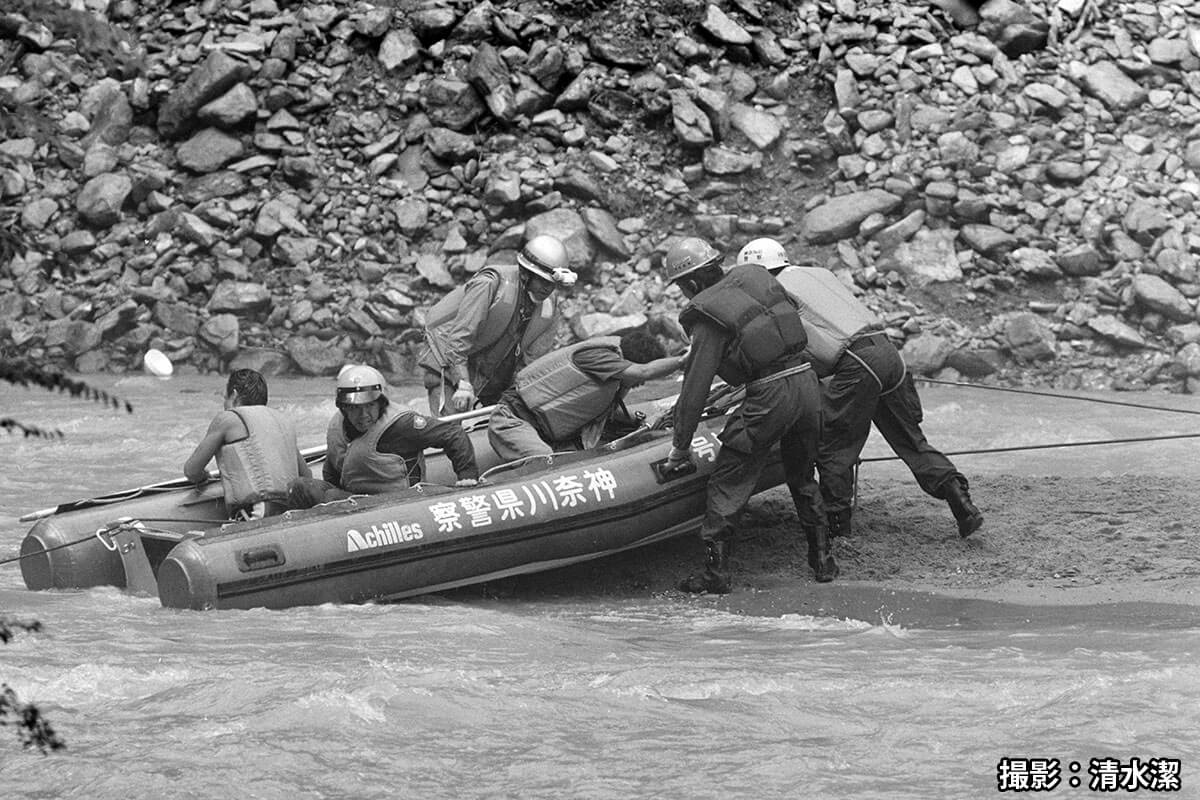

夏の時期に多発する水の事故は、毎年多くの人々の命を奪っています。安全への呼びかけが強化される中、痛ましい事故の報は後を絶ちません。こうした悲劇の裏側には、常に懸命な救助活動と、時に避けられたはずの危機が存在します。1999年8月14日、神奈川県足柄上郡山北町の玄倉川(くろくらがわ)で発生した水難事故では、18人が濁流に押し流されるという甚大な被害が出ました。当時の「週刊新潮」が報じた関係者たちの証言から、当時の詳細な状況を再編集し、その「危機一髪」の命運を振り返ります。

1999年玄倉川水難事故で濁流が押し寄せた現場の様子

1999年玄倉川水難事故で濁流が押し寄せた現場の様子

仲間の訴えにも「大丈夫だ」と

玄倉川の水難事故において、被害に遭ったグループは迫りくる危険を察知していませんでした。午前5時35分には大雨洪水警報が発令され、その頃から再び激しい雨が降り始めていました。この時、前夜に避難していた同行者の一人が川を渡り、テントの中を覗いています。彼は「見張り番を立てておくと言っていたのに、その時、全員熟睡していた」と証言。仲間を起こし「危ないから引き揚げた方がいい」と警告しましたが、彼らは「大丈夫だ」と答え、警告を退けたと言います。午前7時半には、松田署のパトカーが付近を巡回しましたが、この時点では中州に異常は認められませんでした。この段階で避難していれば、全員が助かった可能性もあったでしょう。

急変する状況とダム放流のサイレン

しかし、事態は予想をはるかに超えて急変しました。前日を上回る急激な雨量の増加により、玄倉ダムは大規模な放流を余儀なくされます。午前6時13分には再び警告のサイレンが鳴り響き、ダムからの放流がすでに開始されていました。午前8時前後には一気に水位が増し、濁流が中州を完全に包囲します。別のグループのAさんは、「子供たちはテントの中にいたようだが、大人は外に出ていた。その時なら、川を渡ることも可能なように思えたので声をかけてみると、“子供がいるので無理はできない”というようなことを言っていました」と当時の状況を語っています。避難していた同行者が慌てて119番通報したのは午前8時30分。足柄消防組合消防本部のレスキュー車が5人の署員を乗せて現場に到着したのは、その約30分後の午前9時頃のことでした。

事故からの教訓

玄倉川水難事故は、自然の猛威と、人間の状況判断の難しさ、そして警告を軽視する危険性を浮き彫りにしました。初期の警告や仲間からの避難勧告が真剣に受け止められていれば、結果は大きく異なったかもしれません。この事故は、自然の中で活動する際の備えと、少しでも危険を感じた際の速やかな避難、そして専門家や当局からの警告に耳を傾けることの重要性を私たちに教えています。

参考文献:

「週刊新潮」1999年9月2日号「『危機一髪』の命運 かくて18人は濁流にのみ込まれた」

※本記事は上記週刊新潮の記事を再編集したものです。