太平洋戦争は、戦況が悪化し敗色が濃厚になった後も、その終結までに多大な時間を要しました。この間、日本本土への空襲、激しい沖縄戦、広島・長崎への原子爆弾投下などにより、数多くの命が失われました。では、なぜ日本はこれほどまでに甚大な犠牲を払いながら、戦争をもっと早く終わらせることができなかったのでしょうか。この問いに対し、歴史研究家の保阪正康氏をはじめとする5名の専門家が、開戦時の日本が描いていた「終戦構想」を巡る問題点を深く掘り下げて考察します。

日米開戦時の「終戦構想」:他国頼みの戦略の実態

日本がアメリカとの戦争を開始する際、どのような終戦のシナリオを描いていたのでしょうか。その実態を示すのが、1941年11月15日に開催された大本営政府連絡会議で決定された「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」です。この重要な会議には、当時の東條英機首相(陸相兼任)、嶋田繁太郎海相、東郷茂徳外相、杉山元参謀総長、永野修身軍令部総長といった国の最高指導層が出席していました。

この「腹案」が前提としていたのは、驚くべきことに、同盟国ドイツがヨーロッパでイギリスを屈服させることでした。日本は、ドイツがイギリスに勝利すれば、アメリカは戦争継続の意思を喪失し、その結果、日本はアメリカと引き分けに持ち込むことができると考えていたのです。つまり、日本が開戦時に描いた終戦の戦略は、自国の努力や具体的な目標設定に基づいたものではなく、ドイツの勝利に全面的に依存した、極めて他国頼みの構想に過ぎませんでした。このような構想では、自律的な戦争終結への道筋は見出しにくかったと言えるでしょう。

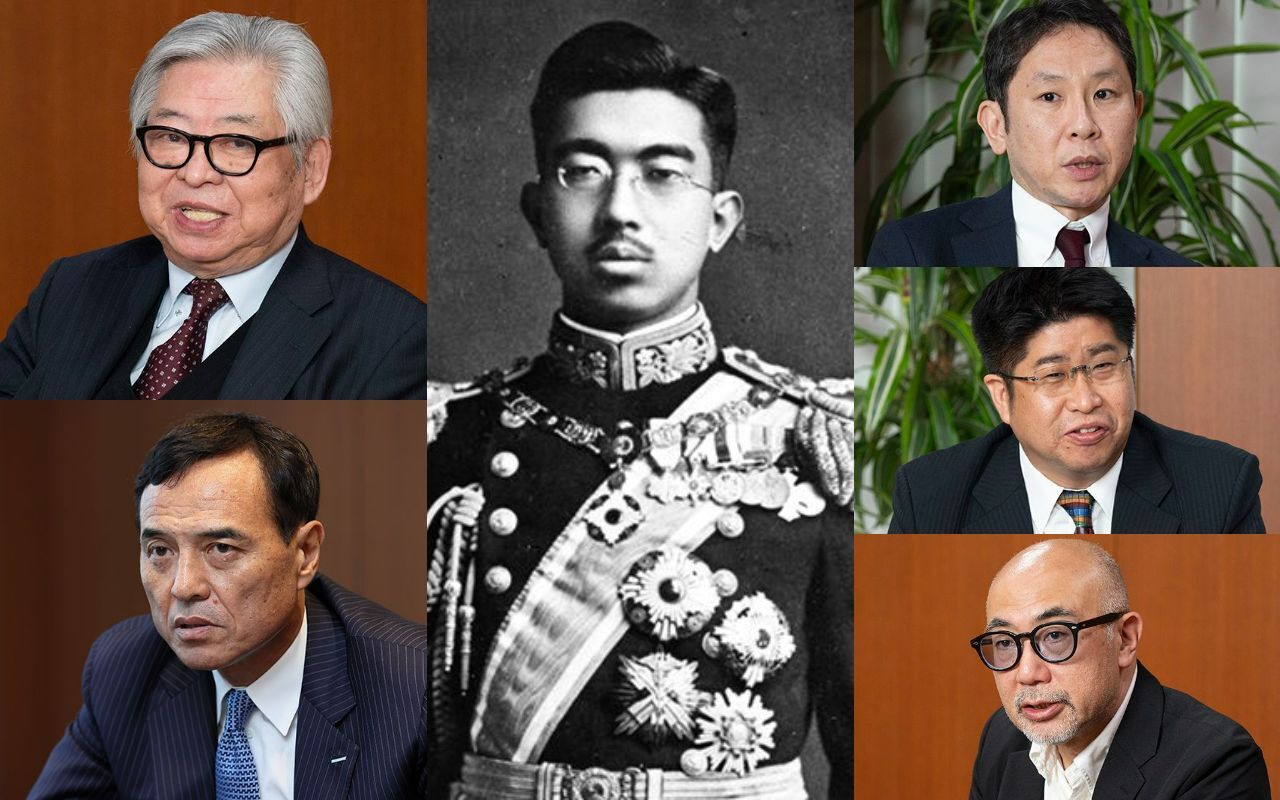

太平洋戦争開戦当時の首相、東條英機。彼の政権下で「終戦構想」が不在のまま戦争が開始された。

太平洋戦争開戦当時の首相、東條英機。彼の政権下で「終戦構想」が不在のまま戦争が開始された。

下僚が驚いた「お粗末な腹案」の採択

この「腹案」の起案者であったのは、陸軍軍務局軍務課員の石井秋穂と、海軍軍務局第二課員の藤井茂という、いずれも比較的下級の軍人でした。保阪正康氏の指摘によれば、彼らは上層部から「下案を作れ」と命じられたものの、具体的な目標や方針は一切示されなかったといいます。そこで二人は、「確固たる構想は作れないけれど、仕事だからやるしかない」と話し合い、やむを得ず作成に取り掛かったそうです。

戦後、石井は「言葉は悪いけれど、下僚の作文なんだよ」と、その内容が形式的なものであったことを認めています。さらに驚くべきは、彼らが作成した「下案」が、上層部で練り直されることなく、そのまま大本営政府連絡会議ですんなりと決定されたことでした。これには石井も藤井も非常に驚いたとされています。後世の我々から見ても、当時の最高指導者たちが、戦争終結の具体的なプロセスを明確に考えていなかったという事実は、呆然とするばかりです。この終戦構想の欠如こそが、太平洋戦争が泥沼化し、甚大な犠牲を生む一因となったと考えられます。

結論

太平洋戦争が長期化し、多大な犠牲者を生んだ背景には、日本が開戦当初から明確で現実的な「終戦構想」を持っていなかったという重大な問題がありました。ドイツの勝利に依存し、自国の戦略を描けなかった「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」は、その場しのぎの作文であり、日本の最高指導層が終戦への道を真剣に模索していなかった実態を浮き彫りにしています。この歴史的な教訓は、無計画な戦争がいかに悲劇的な結果をもたらすかを物語っています。

参照元: https://news.yahoo.co.jp/articles/c27bee42b39d9bc76a4a0de35cd504953a0565b2