先の参議院選挙で当選した参政党の初鹿野裕樹議員がX(旧Twitter)に投稿した南京大虐殺に関する発言が、再び波紋を広げています。政府や学術界では既に定説となっている歴史的事実にもかかわらず、なぜこのような「論争」が繰り返されるのでしょうか。本稿では、この「不毛な論争」の背景にある認識のずれとその実態に迫ります。

初鹿野議員の発言と「南京大虐殺」の公式見解

初鹿野議員は6月18日の投稿で、「【捏造された南京事件】南京大虐殺が本当にあったと信じている人がまだいるのかと思うと残念でならない。日本軍は『焼くな、犯すな、殺すな』の三戒を遵守した世界一紳士な軍隊である」と主張しました。

しかし、いわゆる「南京大虐殺」については、日本政府が見解を定めており、アカデミズムの世界でもその存在自体が論争の主要テーマとはなっていません。にもかかわらず、なぜこうした歴史認識に関する議論が絶えないのでしょうか。『「“右翼”雑誌」の舞台裏』の著者であるライターの梶原麻衣子氏は、この不毛な論争の実態と「終わらせ方」について解説しています。

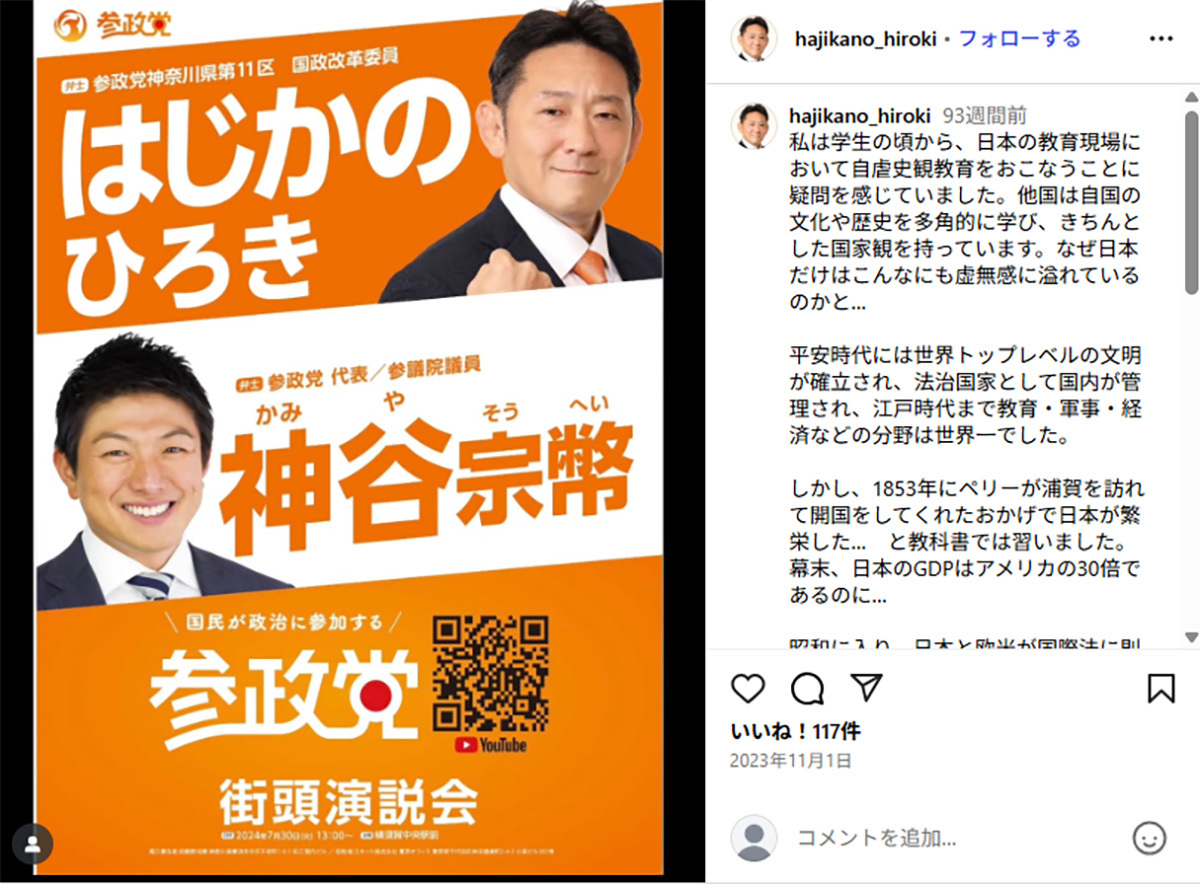

参政党の初鹿野裕樹参議院議員の肖像写真。南京大虐殺に関するX投稿で批判を浴びている人物。

参政党の初鹿野裕樹参議院議員の肖像写真。南京大虐殺に関するX投稿で批判を浴びている人物。

「南京大虐殺はありましたか?」:認識のずれが招く誤解

戦後80年を迎えようとする今年、「戦争を考える勉強会」で実際にあった一幕が、認識のずれを如実に示しています。会場の参加者から、日中戦争研究の専門家である講師に対し「先生は、南京大虐殺はあったとお考えですか」という質問が投げかけられました。質問者が「南京大虐殺なんて、本当はなかったんじゃないんですか」という意図で問いかけたことに気づいた講師は、「規模の大小には議論がありますが、虐殺に相当する事例がなかったというのは間違いです」と丁寧に、しかし明確に回答しました。

このやり取りからわかるのは、質問者が「中国が主張する30万人という被害者数の真偽」に関心があったのに対し、講師は「南京陥落時に起きた残虐行為の有無という歴史的事実」を問われたと受け止めた点です。このように、「南京大虐殺は、あったか、なかったか」という単純な二元論的な問いかけは、当事者間で異なる認識を引き起こし、新たな火種を生む原因となっています。

南京大虐殺を巡る議論が続く背景には、単なる「有無」だけでなく、問いの裏にある論点や認識のずれが存在します。政府や学術界で定説が確立されても論争が繰り返されるのは、この本質的な「ずれ」が解消されていないためです。歴史的事実に基づき、論点を明確にした冷静な対話こそが、不毛な議論を終わらせる鍵となるでしょう。