今日9日(火)の関東地方は、朝の穏やかな晴天から一転、午後は大気の状態が非常に不安定になる見込みです。夕方以降は特に内陸部を中心に激しい雷雨が発生する恐れがあり、北部では滝のような雨が降る地域もあるでしょう。これにより、道路の冠水や低い土地の浸水、河川の増水、さらには土砂災害などへの厳重な警戒が必要です。また、竜巻を伴う激しい突風やひょうの発生にも注意が呼びかけられています。一日を通して厳しい残暑が続くため、熱中症対策も万全にしてお過ごしください。

今日9日、関東地方の午後は大気不安定で局地的な雷雨に注意が必要です。

今日9日、関東地方の午後は大気不安定で局地的な雷雨に注意が必要です。

午後の関東、大気不安定で激しい雷雨と突風の恐れ

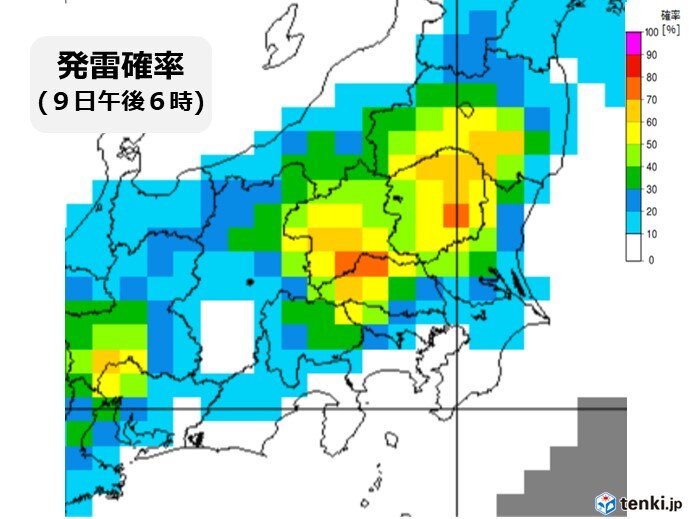

今日9日(火)の関東は、高気圧に覆われて日中は広範囲で晴れ間が見込まれます。しかし、日本海側の沿岸に延びる秋雨前線へと流れ込む暖かく湿った空気と、日中の気温上昇が重なり、午後からは大気の状態が非常に不安定となるでしょう。この影響で、昼過ぎから夜遅くにかけて、特に北部を中心に雨や雷雨が発生し、一部では非常に激しく降る可能性があります。栃木県などでは1時間に50ミリに達する「滝のような雨」が予想されており、大規模な大雨となる恐れがあります。急な川の増水や道路の冠水、そして大雨による土砂災害や低い土地の浸水には、厳重な警戒と十分な注意が必要です。

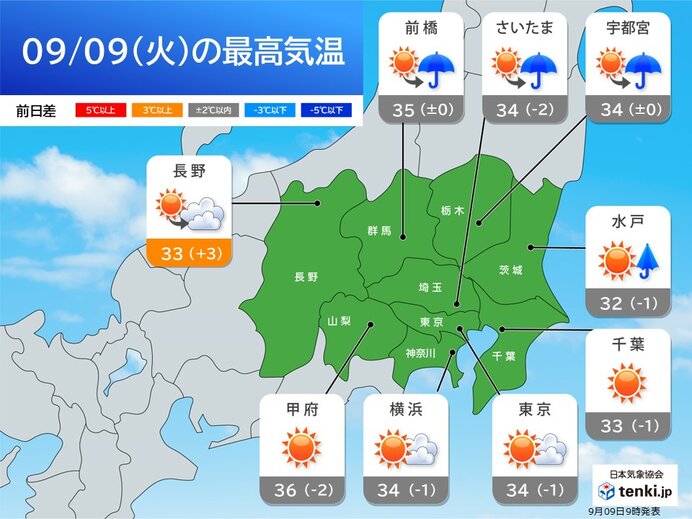

埼玉県や奥多摩地方などの内陸部でも、夕方以降は局地的な雷雨の可能性が高まります。空が急に真っ黒な雲に覆われたり、遠くで雷鳴が聞こえてきたりしたら、それは天候急変のサインです。落雷や竜巻、ダウンバーストなどの激しい突風、さらに急な強い雨にも警戒し、安全な場所へ移動するなど迅速な対応を心がけましょう。予想最高気温は広範囲で33℃前後となり、前橋市や埼玉県熊谷市など内陸部では35℃を記録する猛烈な暑さが見込まれます。高い湿度と相まって蒸し暑さが続くため、熱中症のリスクが非常に高い状態です。屋内においても、喉が渇く前にこまめな水分補給を行い、エアコンを適切に使用するなど、徹底した熱中症対策を講じてお過ごしください。

関東の午後は暖かく湿った空気と日中の気温上昇で、特に北部内陸部で積乱雲が発生しやすくなります。

関東の午後は暖かく湿った空気と日中の気温上昇で、特に北部内陸部で積乱雲が発生しやすくなります。

「非常に激しい雨」とは?具体的な影響と警戒のポイント

気象庁が定義する「非常に激しい雨」とは、1時間に50ミリ以上80ミリ未満の雨量を指します。このような雨は、文字通り「滝のように降る」と表現され、「ゴーゴー」という音が鳴り響くような激しさです。傘は全く役に立たず、木造住宅の屋内にいても、半数ほどの人が雨の音で目が覚めるほどのレベルです。屋外では、水しぶきで視界が真っ白になり、車の運転は極めて危険となります。

ここで、1時間に50ミリの雨がどれほどの量なのか具体的に見てみましょう。もし雨水が流れずにその場に留まる場合、地面に50ミリの高さまで水が溜まることに相当します。また、1平方メートルに1時間に50ミリの雨が降ると、その量は50リットルになります。例えば、一般的に傘を開いた面積がおおむね1平方メートルとすると、1時間傘をさしているだけで、牛乳パック50本分もの雨が傘に降り注ぐ計算です。しかし、実際には周囲の雨水が集まってくることで、降った量以上に水が溜まる場所もあります。そのため、「非常に激しい雨」が降ると予想される地域(またはすでに降った地域)では、土砂災害や低い土地の浸水、そして河川の増水・氾濫に対して、最大限の警戒と対策が求められます。

1時間雨量50ミリ以上の「非常に激しい雨」は滝のように降り、視界を著しく悪化させます。

1時間雨量50ミリ以上の「非常に激しい雨」は滝のように降り、視界を著しく悪化させます。

この先も高温傾向と雨の可能性

明日10日(水)から12日(金)にかけての関東地方は、秋雨前線の影響を受け、広範囲で雨が降る予報です。局地的に雷を伴い、雨脚が強まる可能性もありますので、引き続き最新の気象情報に注意してください。13日(土)には南部で日差しが戻り、14日(日)は晴れて絶好のお出かけ日和となるでしょう。しかし、15日(月・敬老の日)から16日(火)にかけては、晴れるものの、所々でにわか雨の可能性が残ります。

最高気温については、12日(金)頃までは30℃を下回る地域もありますが、13日(土)以降は再び厳しい暑さが戻る見込みです。特に14日(日)には、東京都心でも34℃に達するなど、猛暑日(最高気温35℃以上)に迫る暑さが予想されます。長引く残暑によって体調を崩さないよう、こまめな休憩や適切な冷房使用など、引き続き熱中症への厳重な警戒と対策を徹底してください。

関東地方の週間予報では、この先も残暑が厳しく、熱中症への警戒が呼びかけられています。

関東地方の週間予報では、この先も残暑が厳しく、熱中症への警戒が呼びかけられています。

関東地方では、今日9日(火)から週明けにかけて、局地的な激しい雷雨による災害リスクと、猛烈な残暑による熱中症リスクが同時に高まっています。最新の気象情報を常に確認し、突然の天候変化や異常な暑さには、冷静かつ迅速に対応することが非常に重要です。

執筆者

日本気象協会 本社 久保 智子