2025年、私たちは終戦から80年という節目を迎えます。この節目の年に、UMKテレビ宮崎が「過去を知る・未来に伝える」をテーマに戦争に関する企画を放送していることは、平和の尊さを改めて考える良い機会となるでしょう。もし、1945年8月15日の「終戦記念日」に戦争が終わっていなかったとしたら、その先に一体どれほどの悲劇が待ち受けていたのでしょうか。

太平洋戦争末期、アメリカ軍は日本本土への大規模な上陸作戦を極秘裏に計画していました。その標的となったのは、宮崎をはじめとする南九州。この「オリンピック作戦」の知られざる全貌と、それに対する旧日本軍の防衛作戦「決号作戦」、そして秘密基地の存在を、アメリカ軍の機密資料と旧日本海軍の施設から紐解きます。

米軍が計画した本土上陸作戦「オリンピック作戦」の全貌

太平洋戦争の終盤、アメリカ軍最高司令官ダグラス・マッカーサー率いる連合国軍は、日本本土への大規模な上陸作戦「オリンピック作戦」を極秘裏に進めていました。この作戦は、もし実行されていれば、沖縄戦をはるかに上回る規模の犠牲者を出したとされています。宮崎市バージニア市姉妹都市協会の石田達也会長は、この作戦について「沖縄戦より多くのアメリカ兵が上陸してくる予定だった。この作戦が実行されていたら、本当に恐ろしいことになっていたんじゃないかと思う」と語り、私たちの子孫が生まれていなかった可能性まで示唆し、その恐ろしさを強調しています。

現在、宮崎市のみやざきアートセンターで開催されている企画展『マッカーサーと現代日本の夜明け』(8月17日まで)では、この「オリンピック作戦」の作戦書が展示されており、当時の緊迫した状況を今に伝えています。作戦が実行されていた場合、日本側の犠牲者は20万人以上に上るといわれており、その詳細な作戦書には、日本の地形や道の状況、危険箇所などが細かく書き込まれていました。

なぜ宮崎が標的になったのか?マッカーサー記念館専門官が語る理由

なぜ数ある場所の中で宮崎が「オリンピック作戦」の主要な標的となったのでしょうか。マッカーサー記念館の公文書専門官であるジェームス・ゾベルさんは、いくつかの理由を指摘しています。「九州は沖縄に最も近いため、次の標的になっていました。また、宮崎のビーチは最適なのです。飛行機の上陸にも、海から物資の供給などをするにも。戦術的に上陸するのにとてもいい場所だったのです。これらの要素が九州の特定の地域が選ばれた理由です」。宮崎の地理的条件が、米軍の本土上陸拠点として極めて有利であったことがうかがえます。

旧日本軍の隠された防衛策「決号作戦」と地下基地の真実

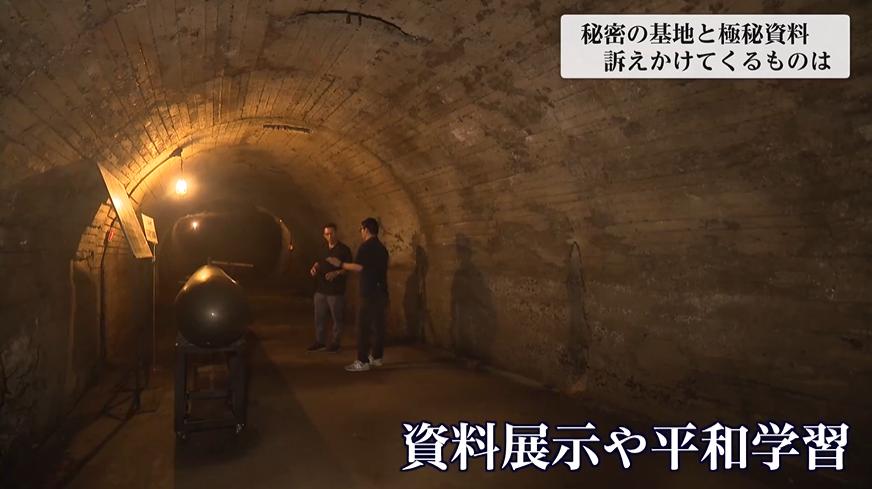

米軍の「オリンピック作戦」に対し、旧日本軍も本土防衛のための「決号作戦」を準備していました。その準備の形を色濃く残す場所の一つが、熊本県錦町(にしきまち)に存在します。山肌をくり抜いて作られた全長232メートルにも及ぶ洞窟のような通路。ここは、山の奥深くに建設された旧日本海軍の「人吉(ひとよし)海軍航空基地」です。

太平洋戦争末期に計画された米軍の「オリンピック作戦」と旧日本軍の「決号作戦」の知られざる真実を探るFNNプライムオンラインの特集記事

太平洋戦争末期に計画された米軍の「オリンピック作戦」と旧日本軍の「決号作戦」の知られざる真実を探るFNNプライムオンラインの特集記事

この航空基地は物資輸送の拠点として使われ、当時としては珍しいコンクリート製の滑走路を備えていました。さらに、予科練生や神風特攻隊の訓練場所としても利用されていたのです。

極秘の「魚雷調整場」が明かす戦争のリアル

人吉海軍航空基地の中でも特に注目すべきは、アメリカ軍に発見されないよう極秘に地下に掘られた巨大な「魚雷調整場」です。ひみつ基地ミュージアムの手柴智晴館長は、この場所の重要性を説明します。「終戦時にアメリカ軍に提出した資料がある。それを見ると、この魚雷調整場の中に魚雷の頭が八個、胴体が11個残されていたことが明らかになっている」。地下施設に隠されていた大量の魚雷は、日本軍が本土決戦に向けていかに徹底した準備を進めていたかを示す生々しい証拠と言えるでしょう。

山中に基地が作られた理由と「決号作戦」

なぜ、海軍の施設が海岸から離れた山あいに作られたのでしょうか。手柴館長によると、アメリカ軍の本土上陸に際し、人吉海軍航空隊はここを本部として使用する計画であったといいます。約6000人の兵が配備され、防衛上の観点から、敵からの攻撃を受けにくい山中の立地が選ばれたのです。基地内には、魚雷調整場の他にも、無線室や作戦室などが当時の姿のまま残されており、ディーゼル発電機を設置して電気を作り、電信を行っていた痕跡も見られます。換気のための穴も残されており、当時の厳しい環境下での生活や作戦遂行の様子がうかがえます。

戦争の記憶を未来へ繋ぐ「ひみつ基地ミュージアム」

戦後、この人吉海軍航空基地の地下壕は長らく集落のごみ捨て場となっていました。しかし、2015年に地元の有志による調査で旧日本軍の地下施設であることが判明し、2018年には「ひみつ基地ミュージアム」として開館。現在は戦争資料の展示や平和学習の場として活用され、多くの来館者が訪れています。手柴館長は、「オリンピック作戦やそれに対する『決号作戦』というものは、一般的に知られていない。8月15日に戦争は確かに終わりはしたが、もし戦争が終わっていなかったら、宮崎をはじめ、南九州はどうなろうとしていたのかを是非知っていただきたい。戦争というものをしっかり理解して、抑止力になっていくのではないかと考える」と、歴史を学ぶことの重要性を訴えています。

平和の尊さを噛みしめるために:知られざる本土決戦計画

現在私たちが当たり前のように享受している平和は、決して偶然によってもたらされたものではありません。沖縄での熾烈な地上戦、そして広島と長崎への原子爆弾の投下という悲劇を経て、日本はついに降伏を決断し、計画されていた米軍の「オリンピック作戦」は実行されることなく終わりました。

もし、日本が降伏せず、1945年11月1日に予定されていた「オリンピック作戦」が実行されていたならば、想像を絶する規模の犠牲と破壊が日本全土、特に南九州を襲っていたことでしょう。私たちは、この「幻の本土決戦」の真実を知ることで、改めて戦争の悲劇と平和の尊さを深く理解し、未来へと語り継いでいく責任があります。歴史の事実と向き合い、二度とこのような悲劇を繰り返さないための「抑止力」として、学びを深めることが求められています。

参考文献:

- FNNプライムオンライン

- Yahoo!ニュース