2025年9月、日本の夜空では数々の魅力的な天文現象が繰り広げられます。特に注目されるのは、およそ3年ぶりに日本全国で見られる皆既月食です。この神秘的な天体ショーに加え、9月の満月「コーンムーン」や、環のある惑星として人気の土星が見頃を迎えるなど、見どころが豊富です。さらに、南太平洋では部分日食も発生し、地球規模の宇宙の営みを感じられる月となります。これらの天文情報を通じて、秋の夜長を彩る星空の魅力を深く探り、最適な観測方法をご紹介します。

9月に日本で見られる皆既月食や満月「コーンムーン」など、主な天文現象のイメージ。

9月に日本で見られる皆既月食や満月「コーンムーン」など、主な天文現象のイメージ。

「夏の大三角」から「秋の四辺形」へ:星空の見どころ

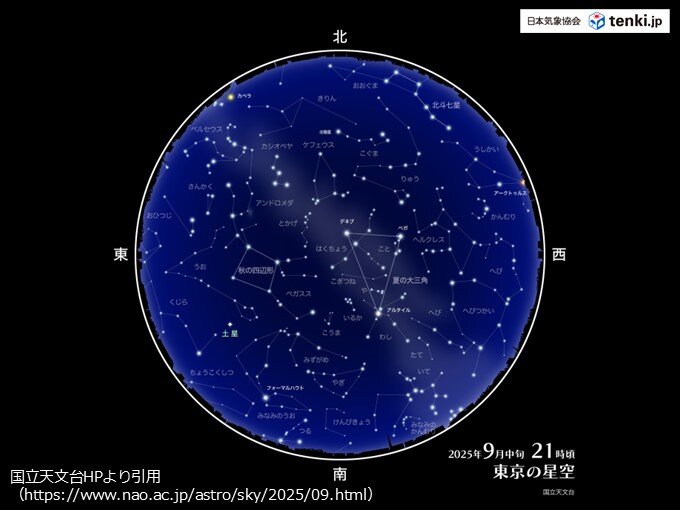

9月は日中の厳しい暑さが和らぎ、夜には涼しさが感じられるようになる季節です。気象庁の定義では9月から11月が「秋」とされていますが、上旬の夜空にはまだ夏の代表的な星々が輝いています。「夏の大三角」は、こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブという3つの1等星が織りなす大きな三角形です。この壮大な三角形は、夏の夜空を象徴する存在として親しまれています。

9月の夜空に輝く「夏の大三角」(こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブ)と、その東側に広がる「秋の四辺形」の星図。

9月の夜空に輝く「夏の大三角」(こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブ)と、その東側に広がる「秋の四辺形」の星図。

「夏の大三角」の東の空に目を向けると、同じくらいの明るさの4つの星で構成される「秋の四辺形」が姿を現します。これは、ペガスス座の大きな四辺形を指し、徐々に夏の星々から秋の星々へと移り変わる夜空の様子を示しています。秋の夜長に時間をかけて、これらの見事な星座の移ろいをじっくりと観察することをおすすめします。

9月の満月「コーンムーン」の由来と特徴

2025年9月の満月は、9日3時9分(日本時間)にそのピークを迎えます。この満月は、英語圏では「コーンムーン(Corn Moon)」と呼ばれています。このユニークな名称はアメリカが発祥とされており、この時期がトウモロコシの収穫最盛期にあたることに由来しています。

9月8日に見られる満月「コーンムーン」のイメージ。トウモロコシの収穫時期にちなんで名付けられた美しい月。

9月8日に見られる満月「コーンムーン」のイメージ。トウモロコシの収穫時期にちなんで名付けられた美しい月。

「コーンムーン」という呼び名には、豊かな実りの季節への感謝と、自然のサイクルへの敬意が込められています。世界各地の文化では、それぞれの季節の満月に独自の名前が付けられており、その地域の気候や生活様式が反映されています。9月の夜空に輝く「コーンムーン」を眺めながら、その背景にある文化的な意味合いを考えてみるのも良いでしょう。

日本全国で約3年ぶり!皆既月食の観察ガイド

満月と皆既月食は密接な関係にあります。太陽、地球、月が一直線に並んだ時に月食は起こり、月が地球の影に完全に覆われると皆既月食となります。今回、日本全国で皆既月食が見られるのは、2022年11月8日以来、およそ3年ぶりという貴重な機会です。

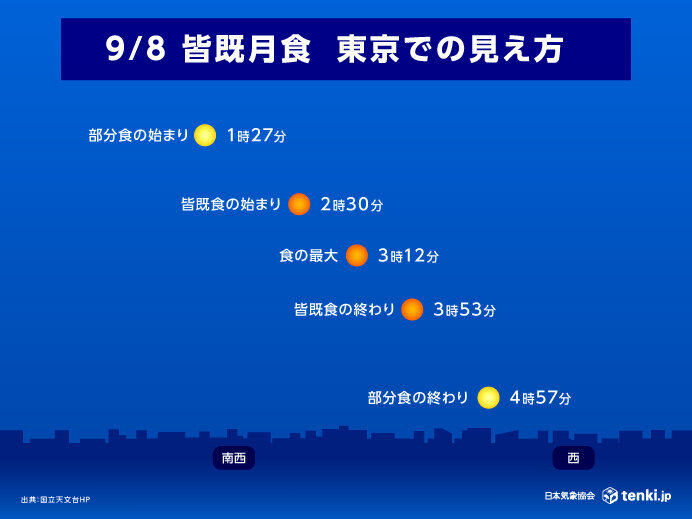

2025年9月8日に日本全国で観測される皆既月食の進行図。月が地球の影に入り、赤銅色に染まる様子を表している。

2025年9月8日に日本全国で観測される皆既月食の進行図。月が地球の影に入り、赤銅色に染まる様子を表している。

国立天文台によると、この皆既月食は以下のスケジュールで進行します。

- 月が欠け始める(部分食開始): 9月8日1時27分

- 皆既食開始: 9月8日2時30分

- 皆既食終了: 9月8日3時53分

- 部分食終了: 9月8日4時57分

月食は肉眼でも十分に観察可能です。皆既食の間、月は完全に真っ暗になるのではなく、地球の大気によって散乱された太陽光の影響で、神秘的な赤銅色に輝きます。この幻想的な光景は、スマートフォンやデジタルカメラ、ビデオカメラで撮影することも可能です。

この天体ショーを最大限に楽しむためには、事前の準備が重要です。月が欠け始める前に、あらかじめ月の位置を確認しておくことを強くお勧めします。皆既食に入ると、月の明るさが大幅に低下し、空のどこにあるのか見つけにくくなることがあります。早めに位置を把握し、地球の影によって月が徐々に姿を変えていく様子をぜひお楽しみください。

その他の注目天文現象:部分日食と土星

9月には、皆既月食以外にも注目の天文現象があります。22日には南太平洋で部分日食が発生します。残念ながらこの日食は日本では観測できませんが、地球上では様々な場所で宇宙のドラマが繰り広げられていることを改めて感じさせます。

また、環を持つ美しい惑星として知られる土星が、9月下旬に見頃を迎えます。望遠鏡があれば、その特徴的な環を鮮明に観察できる絶好の機会です。肉眼では小さな点にしか見えませんが、双眼鏡や小型の望遠鏡でもその姿を楽しむことができます。天体観測愛好家にとっては、この時期の土星は特別な存在となるでしょう。

9月は、夏の星々から秋の星々への移ろい、神秘的な皆既月食、そして壮大な環を持つ土星の輝きといった、多様な天文現象が凝縮された月です。これらの情報が、皆様の夜空への関心を深め、忘れられない天体観測体験の一助となることを願っています。

参考文献

- The Old Farmer’s Almanac

- AstroArts

- 国立天文台