東京都新宿区の高田馬場駅周辺を歩くと、中国人留学生向けの予備校の看板が数多く目に飛び込んできます。これらの予備校がアピールするのは、手厚い指導と日本の有名大学への合格実績です。この地が中国人向け予備校の激戦区となっている背景には、特定の大学の絶大な人気と、近年における留学生の動向の変化が深く関係しています。特に早稲田大学は、中国人留学生にとって非常に魅力的な選択肢として認識されています。

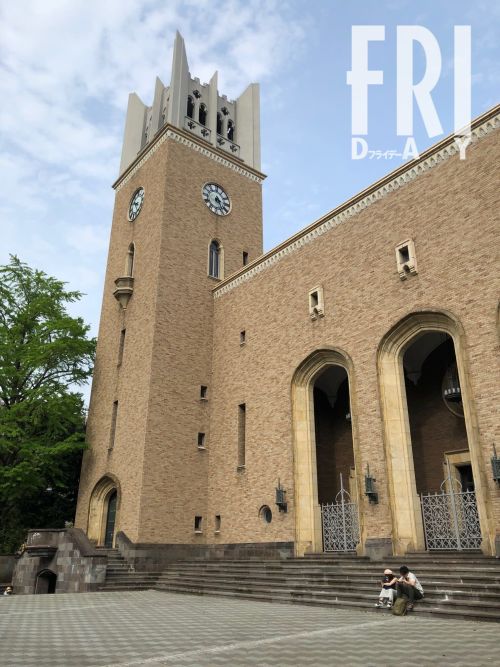

早稲田大学の象徴、大隈講堂。多くの中国人留学生を惹きつける日本の名門大学

早稲田大学の象徴、大隈講堂。多くの中国人留学生を惹きつける日本の名門大学

「親中」イメージが牽引する名門大学の魅力

早稲田大学が中国人留学生から高い人気を誇る理由は、その「親中」的な名門大学としての認識にあります。2024年度のデータによると、留学生を最も多く受け入れたのは早稲田大学(5562人)で、次いで東京大学(4793人)、立命館大学(3258人)、京都大学(2791人)と続きます。これらの主要大学において、留学生の約半数を中国人が占めているのが現状です。

早稲田大学は、古くから中国共産党の創設メンバーである李大釗や陳独秀らが留学した歴史を持ち、近年でも江沢民元国家主席が来日時に講演を行うなど、中国との関係が深く、中国国内でも高いブランド力を有しています。この「親中」というイメージは、中国人留学生にとって日本での就職活動においても有利に働く要因となり、志願者数の多さに繋がっています。

中国人留学生増加の背景:過酷な「高考」と「三安」の魅力

コロナ禍が収束して以降、中国からの留学生は年々増加傾向にあります。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の発表によると、2024年度の中国人留学生は約12万3000人に上り、前年度から約7%(約8000人)増加しています。

この増加の背景には、中国国内の大学入試制度「高考」(ガオカオ)の厳しさがあります。年に一度、全国一斉に行われる一発勝負のこの試験は非常に過酷で、滑り止め受験や浪人といった選択肢がほとんどありません。さらに、非公表ながら都市部と地方で合格基準に格差があり、地方の受験生ほど名門大学への道が狭まる傾向にあります。

こうした状況から、中国の受験生にとって海外の大学が現実的な選択肢となっています。欧米の大学は遠距離であり、渡航費や学費の経済的負担が大きい一方、日本は地理的に近く、比較的安心して留学できる環境です。治安の良さや、円安による学費の相対的な安さも魅力的です。これら「近い」「安全」「安い」の「三安」の要素が重なり、日本の大学の人気は年々高まっています。

アニメ文化が拓く新たな道:美術系大学の人気急上昇

早稲田大学や東京大学といった名門校への志願者数は依然として多いものの、近年、中国人留学生の間で美術系大学の人気が急上昇しているという意外なトレンドが見られます。中国人ジャーナリストの周来友氏によると、多摩美術大学や武蔵野美術大学などの美術系大学への関心が高まっています。

その人気の理由は、日本の強力なアニメ文化です。中国の人々は幼い頃から日本の漫画やアニメに触れて育ち、強い憧れを抱いています。卒業後にはアニメ業界で働きたいと強く希望し、そのため美術系の大学を志望するケースが増加しているのです。さらに、アニメ分野で働く外国人は「クールジャパン人材」として、永住ビザを取得しやすいという具体的なメリットも魅力となっています。

日本側にとっても、これは大きな利点となります。アニメは世界に誇れる日本文化の一つですが、クリエイティブな人材の育成は容易ではなく、アニメ業界では担い手となる絶対数が不足しています。海外の優秀な人材を積極的に招き入れることで、日本のコンテンツ産業をさらに活性化させることが期待されます。このように、中国の留学生がやりがいを持って美術系大学で学び、将来的にアニメ分野で活躍することは、両国にとって「ウィンウィン」の関係を築くことにつながると言えるでしょう。

結論

高田馬場の予備校広告に、かつては「早大合格」「京大合格」といった有名大学の実績が目立っていた一方で、近年ではキラキラした少女のイラストとともに「美術系指導」「芸術大進学」といった言葉が並ぶようになりました。これは、中国人留学生の留学先として日本の大学が多様化し、そのトレンドが変化していることを明確に示しています。伝統的な名門校への需要に加え、日本のソフトパワーであるアニメ文化が新たな留学の道を切り開き、日中間の人的交流をさらに深める可能性を秘めていると言えるでしょう。