道徳とは何か?善悪とは何か?古来より、哲学者たちはこれらの問いと格闘してきました。現代社会においても、人種差別、経済格差、ジェンダー問題など、道徳をめぐる議論は尽きることがありません。私たちは時に「遠い国の人々」には優しく、身近な他者には厳しく、著名人の不祥事には容赦のない制裁を加えます。このような分断が進む世界で、どのように「正しさ」と向き合えば良いのでしょうか?

この記事では、オランダ・ユトレヒト大学准教授ハンノ・ザウアー氏の著書『MORAL 善悪と道徳の人類史』を参考に、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら、人間の「善と悪」、そして「罰」の本質を探ります。

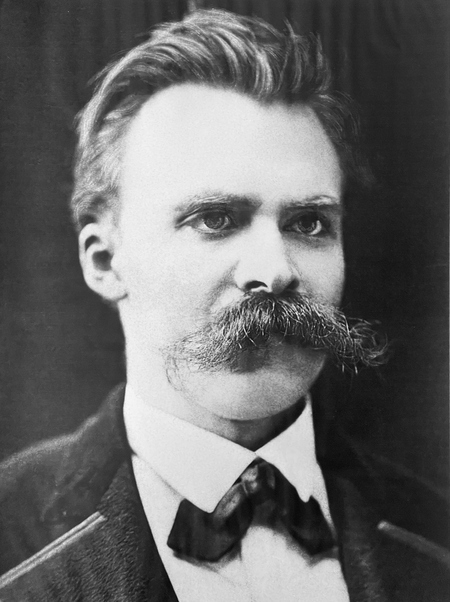

懲罰の本能:ニーチェの洞察を超えて

処刑の様子を描いた絵画

処刑の様子を描いた絵画

従来の道徳哲学は、懲罰を必要悪、あるいは厄介な義務と捉えがちでした。まるで人間は罰したくないのに、仕方なく行っているかのように。ニーチェはこれに異を唱え、「苦しみを見るのはすばらしく、苦しみを与えるのはもっとすばらしい」と主張しました。過激な言葉ですが、人間の根源に触れる洞察と言えるでしょう。

興味深いのは、この「罰への欲求」は人間固有のものではなく、サルにも見られることです。サルは時に驚くほど残酷な行為を示し、人間に先行して「懲罰」を発明していたのかもしれません。「残酷さのないところに祭りはない」という言葉は、人間の長い歴史における罰の役割を暗示しています。罰は、単なる制裁ではなく、祝祭の一部でもあったのです。

公開処刑:残虐なスペクタクル

群衆が集まっている様子

群衆が集まっている様子

人間の懲罰本能を如実に示すのが、歴史における公開処刑です。1757年のフランス、ロベール=フランソワ・ダミアンの処刑は、その残虐さで知られています。ミシェル・フーコーの著書『監獄の誕生』には、ダミアンが焼かれたペンチで肉体を引き裂かれ、溶けた鉛や熱した油を注がれる様子が生々しく描写されています。

ダミアンはルイ15世暗殺未遂の罪に問われましたが、王は軽傷を負っただけで、暗殺の動機も定かではありませんでした。それにもかかわらず、ダミアンは凄惨な公開処刑に処されました。

公開処刑の様子

公開処刑の様子

この処刑は、単なる法の執行ではなく、何千人もの見物人が集まる一大イベントでした。人々は残虐な spectacle に熱狂し、罰という名の祝祭に酔いしれたのです。現代の私たちから見ると野蛮に思えるかもしれませんが、この歴史的事実から、人間の心に潜む「罰への欲求」を読み解くことができるのではないでしょうか。

道徳の進化:罰と協力のバランス

進化生物学の観点から見ると、罰は社会の秩序維持に重要な役割を果たしてきたと考えられます。協力行動を阻害する裏切り者やフリーライダーを排除することで、集団の結束を強め、生存確率を高めてきたのです。しかし、過剰な罰は共同体を崩壊させる危険性も孕んでいます。

現代社会における道徳的ジレンマは、この「罰と協力」のバランスをどのように取るべきかという問題に深く関わっています。私たちは他者を罰する本能と、共感し協力する本能の狭間で葛藤しているのです。

進化心理学者の〇〇氏(仮名)は、「人間の道徳は進化の過程で形成されたものであり、罰への欲求もまた、私たちの生存戦略の一部である」と指摘します。そして、「重要なのは、罰の目的を『復讐』ではなく『再統合』に置くことだ」と強調します。つまり、罰は単に相手を傷つけるためではなく、社会の秩序を回復し、個人が共同体へ復帰するための手段でなければならないのです。

現代社会の複雑な問題に対峙するためには、感情的な反応だけでなく、歴史や科学の知見に基づいた冷静な分析が必要です。私たちは「罰への本能」を自覚し、その適切な行使方法を探求することで、より成熟した道徳観を築き、より良い社会を創造していくことができるのではないでしょうか。