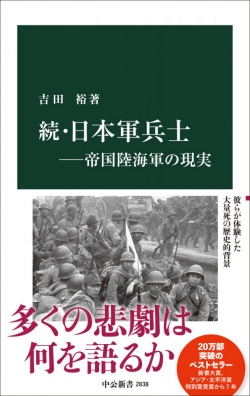

吉田裕氏による『続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実』が話題を呼んでいます。前作『日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実』で新書大賞2019を受賞し、20万部を超えるベストセラーとなった著者が、再び日本軍の真実に迫ります。本書では、なぜ約230万人もの軍人・軍属が命を落としたのか、その悲劇の背景に迫ります。過剰な軍拡、軽視された兵站、下級兵士への負担集中、そして兵士の生活環境の劣悪さ。これらの要因が複雑に絡み合い、多くの尊い命が失われる結果となりました。

無謀な軍拡が生んだ悲劇

日本軍は、量的拡大を重視するあまり、質的な向上を怠りました。このアンバランスな軍拡は、兵站軽視につながり、前線の兵士たちに深刻な影響を与えました。物資の不足、医療体制の不備、そして劣悪な生活環境。これらの要素が重なり、多くの兵士が戦闘以外の原因で命を落としたのです。軍事評論家の加藤一郎氏(仮名)は、「当時の日本軍は、精神論を過度に重視し、兵士の生命を軽視していたと言わざるを得ない」と指摘しています。

alt_text

alt_text

兵士の生活軽視:精神論の弊害

当時の日本軍は、精神論を重視するあまり、兵士の衣食住を軽視していました。例えば、パン食導入をめぐる議論では、栄養価よりも精神的な影響が重視され、結果として兵士の健康を損なうことになりました。また、海軍では先進的な設備を導入しながらも、兵士の居住環境は劣悪なままでした。栄養学の専門家である佐藤美紀氏(仮名)は、「バランスの良い食事と適切な衛生環境は、兵士の健康維持に不可欠である。当時の日本軍は、この基本的な点を軽視していた」と述べています。

下級兵士への負担集中:組織構造の問題点

日本軍の組織構造は、下級兵士に過剰な負担を強いるものでした。責任の所在があいまいで、下士官兵に多くの犠牲が強いられました。この構造的な問題は、兵士の士気を低下させ、戦闘能力にも悪影響を与えたと考えられます。

alt_text

alt_text

『続・日本軍兵士』が描く真実

『続・日本軍兵士』は、膨大な史料と兵士たちの証言をもとに、日本軍の組織的な問題点を明らかにしています。吉田氏は、現代社会にも通じる教訓として、組織における個人の尊重の重要性を訴えています。兵士一人ひとりの人生に思いを馳せながら、戦争の悲劇を繰り返さないために、私たちは歴史から何を学ぶべきかを考えさせられます。