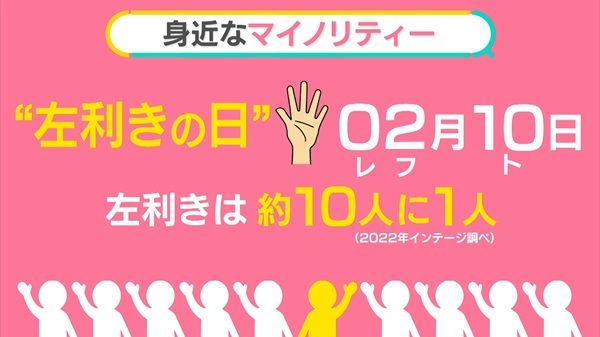

2月10日は「左利きの日」。全体の約10%を占める左利きの人々は、日常生活で右利きの人々が気づきにくい様々な不便さを経験しています。この記事では、左利きが直面する課題と、それを解決するための進化する左利きグッズ、そして社会の左利きへの理解について探ります。

左利きの不便:身近な道具からスポーツまで

急須を持つ左手

急須を持つ左手

日常生活で何気なく使っている道具の多くは、右利き用に設計されています。例えば、急須。右利きの人にとっては自然な動作で注げる形状も、左利きの人にとっては傾ける角度が難しく、お茶をこぼしてしまうことも。これは急須に限った話ではなく、レードルやはさみ、缶切りなど、多くのキッチン用品にも共通する課題です。

レードルを持つ左手

レードルを持つ左手

さらに、駅の自動改札機や自動販売機なども、右利きを前提とした設計になっています。カードリーダーやコイン投入口が右側にあるため、左利きの人は体をひねったり、右手を使う必要が生じ、スムーズな動作が妨げられます。

スポーツの世界でも、左利きは影響を受けることがあります。野球では、左利きの選手はポジションが限られる傾向があります。例えば、三塁手や遊撃手は、右利きであれば一塁へ送球する動作がスムーズですが、左利きの場合は身体をひねる必要があり、送球が遅れる可能性があります。一方で、左利きのピッチャーは貴重とされるなど、メリットも存在します。

進化する左利きグッズ:不便さを解消する工夫

左利き用の野球グローブ

左利き用の野球グローブ

左利きが抱える不便さを解消するために、左利き専用のグッズが開発・販売されています。左利き用のはさみ、包丁、カッター、レードルなど、様々なキッチン用品が左利き用に設計され、使いやすさが格段に向上しています。文房具やスポーツ用品にも左利き用のものが登場し、左利きの人々の生活をサポートしています。「左利き専門店」も存在し、多様なニーズに応えています。

左利きへの理解を深める:多様性を尊重する社会へ

左利きの子供

左利きの子供

左利きであることは、個性のひとつです。左利きの人々が日常生活で不便を感じることなく、自分らしく過ごせる社会を目指していくことが大切です。「左利きの日」をきっかけに、左利きを取り巻く現状や、左利きの人々が感じる不便さについて理解を深め、多様性を尊重する社会の実現に向けて、一人ひとりができることを考えてみましょう。料理研究家の佐藤恵美さんは、「左利きの子どもを持つ親御さんは、無理に右利きに矯正するのではなく、左利きでも使いやすい道具を用意したり、左利きの特性を理解した上でサポートすることが大切です」と述べています。