小学校教員の働き方改革は喫緊の課題となっています。長時間労働が常態化している現状を打破し、教員が子どもたちと向き合う時間を増やすためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。この記事では、広島市立吉島東小学校の事例を通して、働き方改革を成功させるための重要なポイントを探ります。ベネッセ教育総合研究所の庄子寛之氏による実践的なアプローチから、その秘訣を紐解いていきましょう。

教員同士の相互理解が改革の土台を作る

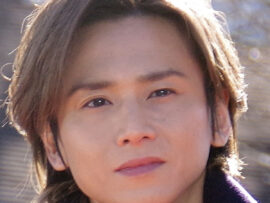

ベネッセ教育総合研究所主任研究員、庄子寛之氏は、長年の教員経験と豊富な研修実績を持つ教育の専門家です。庄子氏によると、働き方改革を成功させるためには、教員同士の相互理解が不可欠だといいます。多くの学校では、教員がそれぞれの学級運営に専念し、他の教員の業務内容や抱えている課題を深く理解していないケースが少なくありません。このような状況で改革を進めようとすると、意見の対立や反発が生じやすく、効果的な改革につながらないことが多いのです。

alt

alt

庄子氏は、広島市立吉島東小学校の働き方改革推進モデル校への指定に伴い、外部講師として改革を支援しました。同校は、教員の長時間労働が深刻な課題となっており、改革への意識改革が必要な状況でした。庄子氏は、初回の研修で教員同士が互いを深く理解するためのワークショップを実施。教員の良さを共有するワークを通じて、心理的安全性を高め、意見交換を活性化させることに成功しました。

働き方改革の進め方:吉島東小学校の事例

吉島東小学校では、2022年度に月平均63時間、中には月108時間にも及ぶ時間外労働が報告されていました。この状況を改善するために、同校は働き方改革推進委員会を設置し、校務書類のクラウド化やコミュニケーションスペースの設置など、様々な取り組みを開始しました。

相互理解を深めるワークショップの効果

庄子氏は、初回研修で教員同士の相互理解を深めるワークショップを実施しました。教員が輪になり、一人ずつ中央に立って自身の良い点を他の教員からフィードバックを受けるというシンプルなワークです。しかし、このワークショップによって、教員間のコミュニケーションが円滑になり、お互いを尊重し合う雰囲気が醸成されました。 教育評論家の山田花子氏(仮名)は、「教員同士の信頼関係が構築されることで、改革に対する前向きな姿勢が育まれる」と指摘しています。

クラウド化とコミュニケーションスペースの設置

吉島東小学校では、校務書類のクラウド化を進めることで、教員の事務作業の効率化を図りました。また、職員室にコミュニケーションスペースを設置することで、教員同士が気軽に相談したり、情報共有したりできる環境を整備しました。これらの取り組みは、教員の負担軽減に大きく貢献しました。

働き方改革の成功に向けて

広島市立吉島東小学校の事例は、働き方改革を成功させるためには、教員同士の相互理解を深めることが重要であることを示しています。 相互理解を促進することで、改革への意識を共有し、協力して課題解決に取り組むことができます。 働き方改革は、教員がより良い教育活動を行うための重要な取り組みです。 今後も、様々な学校で効果的な改革が推進されることを期待します。