軽井沢町の土屋三千夫町長が、公職選挙法違反の疑いで町民から告発されたという衝撃的なニュースが飛び込んできました。改革派として注目を集める町長ですが、一体何が問題となっているのでしょうか?この記事では、告発の内容を詳しく解説し、ネット選挙のメリット・デメリットについても考察します。

軽井沢町長への告発状、その内容は?

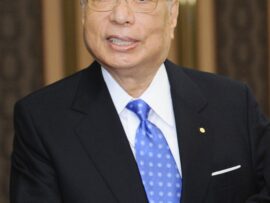

2023年1月の町長選で当選した土屋町長。100億円の新庁舎建設計画見直しやライドシェア導入など、革新的な政策で話題を呼びました。しかし、その土屋町長が選挙運動費用収支報告書に記載した「SNS代」38万5000円の支出をめぐり、公選法違反の疑いで告発されたのです。告発状によると、この支出はデジタルマーケティング事業を営むA氏への支払いで、A氏は土屋氏の当選後、Facebookに「お手伝いできてよかったです」と投稿しています。この投稿が、A氏が選挙運動に関与していた証拠だと告発者は主張しています。

軽井沢の風景

軽井沢の風景

専門家の見解と町長の釈明

神戸学院大学の上脇博之教授(政治とカネ問題の専門家)は、「選挙運動員への報酬は買収にあたる可能性がある」と指摘。A氏の具体的な活動内容について、土屋町長は説明責任があると述べています。一方、A氏は取材に対し、「選挙期間中は何もやっていない」と主張し、土屋町長への確認を促しました。土屋町長は、A氏からは「SNSやYouTubeの使い方の指導を受けた」と説明し、実際の運用はボランティアと自身で行ったと釈明しています。

SNS代金の詳細、開示拒否の真意は?

土屋町長の説明は、兵庫県知事の選挙違反疑惑と類似点があります。どちらもPR会社等への支払いが、選挙運動への報酬なのか、成果物への対価なのかが争点となっています。「SNSの使い方の指導」を受けたという土屋町長の説明は、選挙支援への対価と解釈される可能性も否定できません。土屋町長は、総務省に確認済みで問題ないと主張していますが、契約書や関連資料の提出は拒否しています。この開示拒否の姿勢は、疑惑を深める結果となっていると言えるでしょう。

ネット選挙の光と影

今回の告発は、ネット選挙の功罪を改めて問うものとなっています。ネット選挙は、候補者と有権者の距離を縮め、情報発信を容易にするというメリットがあります。一方で、情報操作や選挙違反のリスクも高まります。透明性の確保と適切な規制が不可欠です。

今後の展開は?

今後の捜査の進展が注目されます。真実はどこにあり、司法はどのような判断を下すのでしょうか。この事件は、今後のネット選挙のあり方を左右する重要な事例となるでしょう。