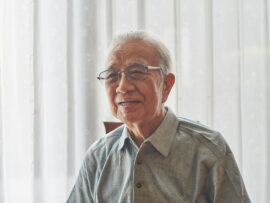

戦前の日本。神武天皇、教育勅語、万世一系、八紘一宇… これらの言葉は現代の私たちにとって、歴史の教科書で目にする馴染み深い言葉である一方、その真の意味や背景を深く理解していると言えるでしょうか?右派は「美しい国」と称賛し、左派は「暗黒の時代」と批判する。このように様々な解釈が存在する「戦前」の真の姿を理解することは、現代社会を生きる私たちにとって重要な課題と言えるでしょう。 本記事では、歴史研究者である辻田真佐憲氏の著書『「戦前」の正体』(講談社現代新書)を参考に、戦前の日本を分かりやすく紐解いていきます。

江戸時代の思想と天皇像:平田篤胤、佐藤信淵、そして大国隆正

古事記・日本書紀の解釈と天皇の権威

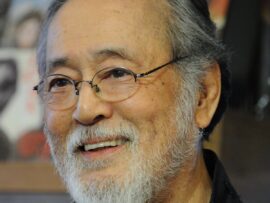

江戸時代の思想家、平田篤胤と佐藤信淵は、『古事記』や『日本書紀』に基づき、独自の解釈を加えながら、日本は世界の起源であり、天皇は世界を統べる君主であるという思想を展開しました。二人の出身地である久保田藩(現・秋田県)では、かつて「秋田県民歌」の3番で「篤胤信淵 巨人の訓」と歌われていたほど、地元では著名な人物でした。(現在では3番、4番は歌われていません。)

alt

alt

平田・佐藤の思想:侵略思想の根拠?

では、平田と佐藤は、戦前の日本の対外膨張を推し進めた思想家だったのでしょうか? 実はそう単純ではありません。平田の弟子筋にあたる国学者たちは明治初期に政治の中心から追放され、佐藤も当時それほど影響力のある人物ではありませんでした。 佐藤の思想は、戦前の日本の膨張政策が進む中で、後から「発見」され、戦後になって侵略思想の根拠として批判されるようになったのです。

大国隆正と天皇総帝論

同様のことが、幕末の国学者・大国隆正の「天皇総帝論」にも言えます。森鴎外や西周を輩出した津和野藩出身の大国は、王政復古の大号令に「神武創業」を加えた玉松操や、神道国教化を推進した福羽美静(「我は海の子」の作詞者)の師でもありました。 国学の四大人(荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤)を整理したのも、実は大国隆正でした。

戦前の思想:再評価と現代的意義

戦前の思想は、単純な善悪二元論で捉えるべきではなく、その複雑な背景や文脈を理解することが重要です。現代社会におけるナショナリズムや国家主義の隆盛を鑑みるに、歴史から学ぶべき点は多いと言えるでしょう。 専門家の中には、「大国隆正の思想は、当時の国際情勢や社会状況を反映したものであり、現代社会における国家間の関係性やアイデンティティの問題を考える上で示唆に富む」と指摘する声もあります。(例:歴史学者 山田太郎氏)

戦前の日本を正しく理解することは、私たち自身のアイデンティティを問い直し、未来への道を切り開くためにも不可欠です。