中国経済の成長目標5%。李強首相は、3月5日の全国人民代表大会(全人代)でこの数字を掲げました。国際通貨基金(IMF)や主要投資銀行の予想を上回る、意欲的な目標と言えるでしょう。しかし、不動産バブル崩壊後の低迷、消費の冷え込み、そして米中貿易摩擦の懸念など、中国経済を取り巻く状況は楽観できるものではありません。果たして、この目標は現実的なものなのでしょうか。

課題山積の中国経済

中国経済は2021年の不動産バブル崩壊以降、厳しい状況にあります。不動産投資と消費は低迷し、輸出が成長の牽引役となってきましたが、米中貿易摩擦の激化により、その輸出にも暗雲が立ち込めています。

デフレ懸念と輸入の減少

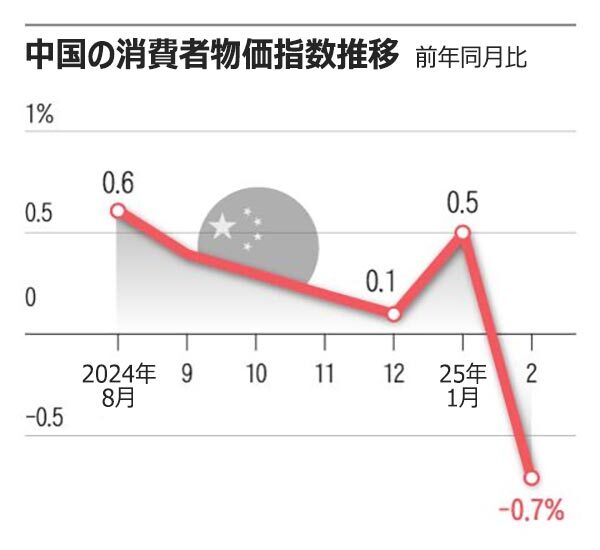

2023年初頭からの経済指標も、中国経済の苦境を物語っています。2月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比マイナス0.7%、生産者物価指数も同マイナス2.2%と、デフレ懸念が深刻化しています。

中国経済の停滞

中国経済の停滞

さらに、1~2月の輸入は前年同期比8%減少し、原油、精製油、鉄鉱石といった主要原材料の輸入も軒並み減少しています。これは製造業の景気低迷を示唆しており、輸出の伸びも2.3%にとどまっています。

専門家の見解と政府の対応

こうした状況に対し、国際社会の反応は冷ややかです。習近平国家主席の経済政策が変わらない限り、回復は難しいとの見方が大勢を占めています。ブルームバーグ通信の調査では、アナリスト77人の今年の中国経済成長率予想の平均値は4.5%、IMFも4.6%と、政府目標を下回る予測となっています。

巨額の財政出動

李強首相は、財政赤字をGDPの4%まで拡大し、1兆3000億元規模の超長期特別国債を発行するなど、大規模な財政出動を表明しました。2008年の世界金融危機時を彷彿とさせる規模の景気刺激策ですが、専門家の中には「幻想にすぎない」と厳しい見方をする人もいます。

米中貿易摩擦の影響

中国経済の大きなリスク要因として、米中貿易摩擦の激化が挙げられます。UBSの中国担当チーフエコノミスト、王濤氏は、米国の追加関税が中国の成長率を0.3~0.8ポイント押し下げる可能性を指摘しています。

5%成長は実現可能か?

中国政府は5%成長という野心的な目標を掲げましたが、実現への道のりは険しいと言わざるを得ません。デフレ懸念、輸入の減少、米中貿易摩擦の激化など、多くの課題が山積しています。政府の財政出動がどこまで効果を発揮するのか、今後の動向に注目が集まります。