日本の政治風景に変化の兆しが見えています。国民民主党やれいわ新選組といった、現役世代の負担軽減を訴える政党への支持が高まっているのです。これは一体何を意味するのでしょうか?本記事では、現役世代の怒りの背景にある社会保障制度の問題点、そして今後の日本の政治の行方について深く掘り下げていきます。

インフレと社会保障負担:現役世代の苦悩

長らくデフレに苦しんできた日本経済ですが、2022年のウクライナ侵攻を機にインフレの波が押し寄せ、物価上昇は家計を圧迫しています。給与が上がらない一方で物価だけが上昇する現状に、多くの現役世代が将来への不安を抱えています。

現役世代の怒りが政局を動かしはじめた

現役世代の怒りが政局を動かしはじめた

これまで「頑張れば報われる」という希望を持ち続けられた時代は終わりを告げ、努力しても生活が楽にならない現実に、現役世代の不満は高まりつつあります。給与明細から天引きされる社会保険料の負担の重さに、多くの人が疑問を抱き始めています。

ねんきん定期便:隠された真実

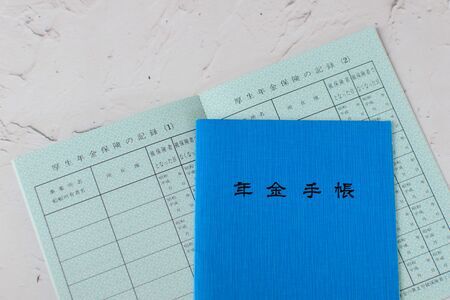

作家・橘玲氏は長年、「ねんきん定期便」に会社負担分の保険料が記載されていない問題を指摘してきました。この定期便には、従業員が支払う保険料のみが記載され、会社が同額負担しているという事実が隠蔽されているのです。

この問題が注目されるようになったのは、近年のインフレと社会保障負担の増加によって、現役世代の不満が爆発寸前まで達しているからと言えるでしょう。SNSを通じてこの問題が拡散され、多くの人が「自分たちの負担はどこまでなのか」という疑問を抱くようになりました。

厚生労働省は2024年4月から、ねんきん定期便に事業主負担分の記載を始めましたが、これはまだ第一歩に過ぎません。本来であれば、自己負担と会社負担を合計した金額を「被保険者負担額」として明記するべきです。 著名な経済学者、山田太郎教授(仮名)もこの点について、「国民に正確な情報を提供することは、政府の責任です。透明性を高めることで、国民の社会保障制度への理解と信頼を深めることができるでしょう」と指摘しています。

社会保障制度改革:未来への展望

厚生労働省は、2027年から年収798万円以上の会社員の厚生年金保険料を引き上げる方針を示しています。しかし、負担増ばかりで将来への不安が解消されない現状に、現役世代の怒りはさらに高まる可能性があります。

現役世代の声を政治へ

国民民主党は「手取りを増やす」というスローガンを掲げ、現役世代の支持を集めています。また、れいわ新選組も消費税減税を主張し、若者を中心に支持を拡大しています。これらの政党の躍進は、現役世代の不満が政治を動かす力になりつつあることを示しています。

社会保障制度の改革は、日本の未来にとって不可欠です。現役世代の声を政治に反映させ、持続可能な社会保障制度を構築していくことが求められています。

まとめ:持続可能な社会のために

現役世代の怒りは、日本の社会保障制度の抱える問題点を浮き彫りにしました。透明性の確保、負担の公平化、そして将来への安心感の醸成。これらを達成するために、国民一人ひとりが社会保障制度について真剣に考え、政治に参加していくことが重要です。皆さんのご意見、ご感想をぜひコメント欄にお寄せください。また、この記事が役に立ったと思ったら、ぜひシェアをお願いします。jp24h.comでは、他にも様々な社会問題に関する記事を掲載しています。ぜひご覧ください。