NHKの連続テレビ小説『あんぱん』が好評だ。主人公の朝田のぶは漫画家やなせたかしの妻・暢(のぶ)をモデルにしており、やなせたかしをモデルとした「柳井嵩(やない・たかし)」との物語である。5月5日〜9日の放送分(第6週「くるしむのか愛するのか」)からは、嵩が上京し東京高等芸術学校でいかに学生生活を謳歌したかが描かれた。その一方で、次第に戦争の影が忍び寄り、のぶの祖父である釜次の下で働く若き石工・豪(ひろし)のもとに「赤紙」が届く。当時、赤紙はどんなふうに届けられたのか、また召集から逃れることはできなかったのか──。近著『大器晩成列伝』を上梓した著述家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

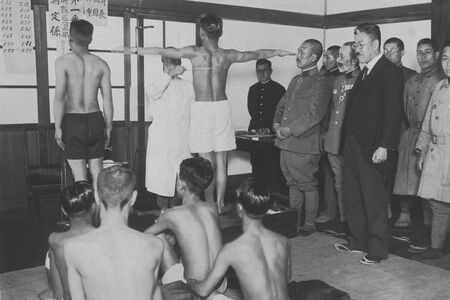

【写真】徴兵を忌避して逃げた過去を明かした俳優の故・三國連太郎さん

■ いつになく真剣な「ヤムさん」の言葉

「今からそのへんの石を足にどーんとやったらどうだ? 手伝ってやろうか? 痛いのがダメだったら醤油だ、醤油。一升かっくらって倒れてしまえ」

阿部サダヲ演じる風来坊のパン職人「ヤムさん」がむちゃくちゃなことを言うので、石工の豪が「何いいゆうがですか」と呆れると、ヤムさんはこう語気を強めた。

「行くな……戦争なんてろくなもんじゃねえよ」

普段、ふざけてばかりのヤムさんが、「赤紙」を受け取ったばかりの豪を、なんとか戦地に行かすまいとする様子は、胸にこみあげてくるものがあった。

視聴者もヤムさんの意見に大いに共感したことだろう。だが当時、赤紙から逃れるのは簡単ではなかった。

■ 赤紙を「忘れてしまえ」と詠んだ池田澄子の本意

「忘れちゃえ赤紙神風草むす屍」

俳人の池田澄子によるこの作品が「俳句研究」(平成14年8月号)に掲載されると、反国家的だという批判の声が上がった。

しかし、これは第三者に向けて歌ったものではなく、赤紙について「忘れてしまえ」と己に言っている、というのが作品の本意であった。この句からは、実際に戦争を体験した池田の心中において、いつも忘れられずにいた赤紙の存在が、いかに大きかったかが読み取れる。

確かに、赤紙は来た本人はもちろん、周囲の人間にとっても、忘れようとしても忘れられないものであった。今はまだ受け取っていない人さえも「今度は自分かもしれない」と戦々恐々としていた。

さらに言えば、一度赤紙に従って戦地へ赴き、無事に帰ってきても安心はできなかった。赤紙が来るのは1回とは限らず、2回受け取るケースも少なくなかったからだ。なかには3回以上受け取った人もいたという。

赤紙による召集が始まったきっかけは、日露戦争にあった。日清戦争の倍を超える57万3000人以上の現役兵と補充兵が投入されたこの戦争において、軍は兵員を補充し続けることの重要性を痛感した。

とはいえ、それだけ多くの現役兵を抱えることは、国家財政の観点から不可能である。であれば、現役兵以外に、必要なときに在郷軍人を呼んで軍隊を編成すればよかろう。そう考えて行われたのが、赤紙による召集である。

日本と同じく経済的に厳しかったドイツが、すでに在郷軍人による軍隊編成を導入しており、それを日本が真似たのだが、結果的にこの制度はよく適応した。家族制度が根付いていた日本では、戸籍が完備されていたため、どの場所にどれだけ若者がいるのか、把握が容易だったからだ。

役場は20歳になる若者の名簿を作成して、軍に提出する。それに基づいて徴兵検査が行われ、現役兵に選ばれれば、すぐに入隊。それ以外の合格者は召集兵として、普段は民間人として過ごし、軍から赤紙が来れば、在郷軍人として軍隊に参加することになる。兵役が終わる40歳までは、赤紙のことが頭から離れない者がいたことだろう。

表向きは軍隊に呼ばれるのは名誉とされていたが、喜んで戦地に赴きたい人などごく少数だったに違いない。赤紙をもらった人のなかには、家族を持つ男性も多かっただけに、なおさらである。冒頭の句のように「忘れちゃえ」と自分に言い聞かせでもしないと、とてもやっていられなかったのではないだろうか。