[ad_1]

■外国人観光客による迷惑行為が相次ぐ

2025年4月の訪日外国人が390万人を超え、単月の最多記録を再び更新した。その理由として、イースター休暇の旅行や、お花見を目的とした来日が考えられている。また、ここ数年では、京都や鎌倉などの人気都市ではにぎやかな日々が続き、2025年4月の京都市観光協会の統計によると、外国人の延べ宿泊数は前年同月から18.2%増で、全体の7割を超えた。

訪日外国人が増え続け、インバウンドの経済規模も拡大している中で、日本のメディアでよく取り上げられているのが、オーバーツーリズムだ。

例えば、コンビニの上にまるで富士山が乗っているように見える、山梨県富士河口湖の人気観光スポットでは、観光客が撮影するために交通量が多い道路を横断するなどの迷惑行為が相次いだ。そのため、対策として富士山を隠す黒い幕が設置された。また、北海道美瑛町でも、観光客による路上駐車などを理由に、人気観光スポットだった白樺並木が伐採された。

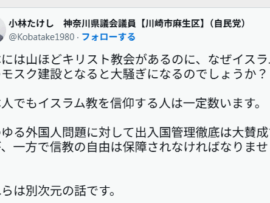

こうした報道がされると、SNS上では地域住民と外国人観光客の対立をあおるようなコメントも見受けられる。マナー違反は当然よくないが、きちんとルールを守る観光客もいる。すべての外国人観光客をひとくくりにし、ネガティブに捉える風潮は、「観光立国」を掲げている国策、世界に「おもてなし」が称賛される日本の流れとは逆行しているようにも思える。

今回は、過熱するオーバーツーリズムの解決のヒントについて述べたい。

そもそも、オーバーツーリズムとは何か。観光客であふれかえる都市のイメージを抱くかもしれないが、世界観光機関(UN Tourism)の報告書では、「デスティネーション(旅行先)の全体またはその一部において、市民の生活の質、又は訪問客の体験の質に対して、悪い形で影響を及ぼすこと」と定義している。

つまり、受け入れ側のキャパシティの問題と、訪問者側の数などが不均衡になることで、双方がアンハッピーな状態に陥っているといえるだろう。

[ad_2]

Source link