NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で注目を集める江戸時代の戯作者、恋川春町。俳優の岡山天音さんが演じるこの人物は、ベストセラー作家として知られる一方で、実は武士という異色の経歴を持ち、その作品がもとで悲劇的な最期を迎えたとされています。日本を代表する版元である蔦屋重三郎と協力して数々の人気作を生み出した彼の生涯は、当時の出版界の熱気と、表現の自由を巡る抑圧を映し出しています。

黄表紙作家としての活躍と版元争い

恋川春町(1744〜1789年)は、江戸時代中期に活躍した戯作者であり、狂歌師、さらには浮世絵師としても才を発揮しました。「べらぼう」劇中では、当初、地本問屋である鱗形屋孫兵衛のお抱え作家として登場します。経営が悪化した鱗形屋が店を畳んだ後、春町は鶴屋喜右衛門のもとで執筆を続けますが、主人公である蔦屋重三郎(蔦重)もまた、春町という人気作家を獲得しようと動き出します。当時の江戸の出版界では、春町のような才能は版元にとって極めて価値が高く、彼を巡って激しい争いが繰り広げられたことがドラマからも見て取れます。

狂歌師「酒上不埒」としての顔

春町は戯作だけでなく、狂歌の分野でもその名を馳せました。狂歌を詠む際には、「酒上不埒(さけのうえのふらち)」という洒脱な狂名を用いています。ドラマの一場面では、喜多川歌麿のお披露目の宴席で、ライバルであった山東京伝や大田南畝らが持て囃されることに憤慨し、酒の勢いで彼らを風刺する即興の狂歌を披露する様子が描かれました。これは創作かもしれませんが、彼の狂歌師としての一面と、時の文人たちとの交流を物語るエピソードと言えるでしょう。

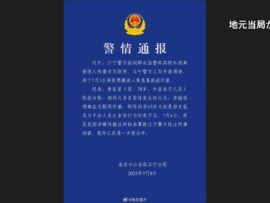

天明6年(1786年)の『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町(酒上不埒)

天明6年(1786年)の『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町(酒上不埒)

紀州徳川家家臣から小島藩士へ:武士としての生い立ち

恋川春町の最も注目すべき点は、その出自にあります。彼は延享元年(1744年)に、紀州徳川家の家老である安藤帯刀の家臣、桑島勝義の次男として生まれました。これは、吉原出身とされる蔦重(寛延3年/1750年生まれ)とは全く異なる、武士階級の出身であったことを意味します。当時の出版・文筆業界では、武士身分の者も多く活動しており、大田南畝も幕臣でした。

20歳で伯父の倉橋勝正の養子となり、駿河国小島藩(現在の静岡市清水区の一部)に仕える武士となります。恋川春町という筆名は、江戸中期の小島藩邸が「小石川春日町」にあったことに由来すると考えられています。彼の本名は倉橋格(いたる)ですが、通常は筆名で知られています。

問題作『金々先生栄花夢』と突然の死

春町は、黄表紙の傑作とされる『金々先生栄花夢』(1785年)の作・画を手がけました。この作品は、主人公が夢の中で栄華を極めるが覚めれば元の貧乏に戻っているという物語を通じて、当時の田沼意次による政治や世相を風刺した内容を含んでいました。天明の改革期に差し掛かり、幕府による出版統制が厳しくなる中、この作品が幕府の忌諱に触れたとされています。

『金々先生栄花夢』や他の風刺的な作品が問題視され、春町は幕府から呼び出しを受け、厳しい追及に晒されたと言われています。その直後の天明9年(1789年)、彼は45歳で突然この世を去りました。病死とも、幕府からの圧力による自害とも伝えられており、その正確な死因は不明ですが、彼の死が出版した作品の内容と無関係ではないことは明らかです。武士でありながら筆一本で庶民を楽しませ、権力を風刺した彼の生涯は、当時の社会情勢と表現者の宿命を象徴していると言えるでしょう。