7月3日の公示日以降、石破茂首相(68)は酷暑の日本列島を精力的に飛び回っている。しかし、与党である自民・公明両党の勢い回復の兆しは一向に見えず、首相の焦りはますます色濃くなっているようだ。起死回生の一手として、ある外交上の秘策を練っているとの話も聞かれる中、現在の参議院選挙情勢は与党にとって厳しいものとなっている。

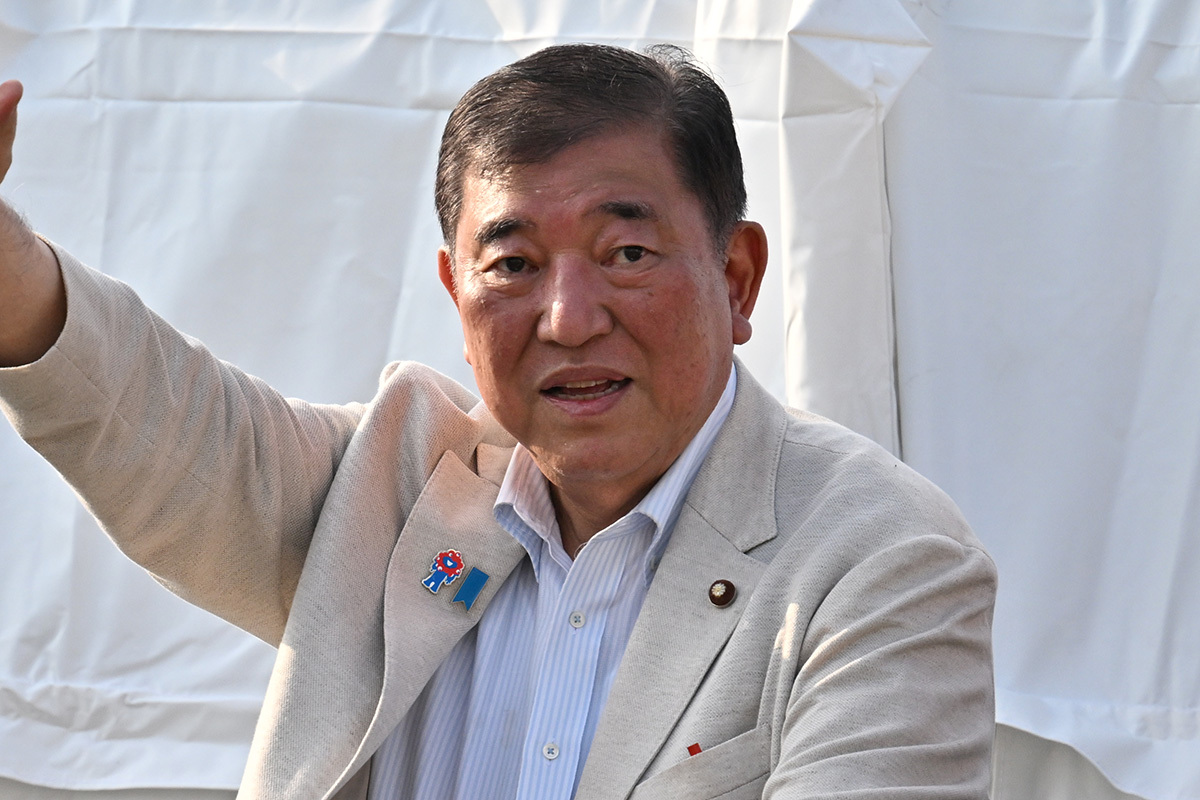

石破茂首相の肖像。参院選公示日以降、党勢回復に奔走する表情。

石破茂首相の肖像。参院選公示日以降、党勢回復に奔走する表情。

激化する参院選、石破首相の「国益を懸けた戦い」と募る焦燥

石破首相が7月9日、千葉県船橋市での街頭演説で「これは国益を懸けた戦いだ。なめられてたまるか」と語気を強めた発言は、トランプ米大統領が日本に25%の関税を課すと表明したことへの対抗姿勢として驚きをもって受け止められた。しかし、この強気の背景には、首相の募る焦りがある。「自公合計で43議席プラスマイナス6議席」という予測が示す通り、過半数維持に必要な50議席には遠く及ばない数字が現実味を帯びているからだ。ある政治部デスクは「石破首相の焦りの表れですよ」と指摘し、首相が身近なスタッフにもいら立ちを隠せない精神状態にあると語る。特に、急速に支持を伸ばす参政党に対しては、「国民の選択なのだろうけど、主張が過激すぎやしないか。そんな国柄でいいのかね」と懸念を示しているという。

安倍元首相をしのぶ会で、厳しい選挙情勢を反映するかのように表情を曇らせる石破茂首相。

地方を襲う自民党離れの波:一人区の苦戦と農政への不満

石破首相がいくら苦悩しようとも、有権者の自民党へのまなざしは厳しさを増す一方だ。自民党は勝敗を分ける32ある一人区で大苦戦を強いられており、森山裕幹事長(80)のお膝元である鹿児島選挙区ですら保守分裂選挙となり、自民党候補者の敗北がほぼ確実視されている。さらに衝撃的なのは、自民党の地盤が弱いとされる東北地方で、東北6県すべてで全滅という調査結果が出ていることだ。

また、自民党は新潟選挙区も落とすとみられており、米どころでの情勢悪化が顕著である。前出の政治部デスクは、この自民党離れの加速要因の一つとして、「小泉進次郎農水相(44)のコメ高騰対策が都市部に暮らす一部の消費者には響いても、農村部の生産者からはまったく評価されていないこと」を挙げている。

参政党が保守票の「受け皿」に? 自民党を脅かす新勢力

「選挙」のプロとして知られる、元自民党本部事務局長で選挙・政治アドバイザーの久米晃氏は、「自公過半数割れが現実味を帯びています」と、やはり厳しい見立てを示している。選挙戦が進むにつれて、有権者の態度決定率が高まり、これまで支持政党がなかった無党派層や浮動票が野党に流れているというのだ。特に、参政党が予想外に支持を集めていることが、自民党にとって強い逆風となっている。久米氏は「参政党は、確実に自民党の支持層だった保守票を食っていますから」と分析する。

前出の政治部デスクも、「参政党が自民党を離れた支持者の受け皿になっているのは間違いありません。東京だけではなく、神奈川、愛知、大阪などの4議席を争う複数区で議席獲得の可能性が出てきました。比例・選挙区合わせて2桁に届く勢いです」と語る。久米氏はかねてより、全国比例に関しては、自民党が下野時代の2010年に記録した過去最低の12議席は下回らないとしてきたが、この見方も修正を迫られ、「場合によっては、比例でも12議席を割る恐れすらあります」と危機感を募らせている。

苦境に立つ自民党と、変化する有権者の選択

今回の参院選は、石破政権にとって極めて厳しい試練となっている。首相の焦りは募る一方、自民党は都市部だけでなく地方でも支持離れに直面し、特に農村部での不満が顕在化している。そして、無党派層や保守票の受け皿として台頭した参政党が、これまでとは異なる勢力図を描き出している。有権者の選択が多様化し、既存政党への厳しい目が向けられる中、今回の選挙結果は今後の日本政治のあり方を大きく左右するだろう。