日本の個人投資家の間で、S&P500連動型に代表される「米国株型」や、その大半を米国株が占める「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」(通称「オルカン」)といったインデックス投信の人気は絶大です。NISAでも積極的に選ばれるこれらの商品は、これまで「間違いない選択」とされてきました。しかし、世界経済の状況は刻々と変化しており、米国株への一極集中投資を見直し、新たな分散戦略を検討すべき時が来ています。ポートフォリオの多様化は、予期せぬリスクから資産を守り、安定した成長を目指す上で不可欠です。

揺らぎ始めた米国経済の盤石性

かつて世界経済の牽引役として盤石と思われた米国経済に、近年、いくつかの懸念材料が浮上しています。政治的な発言や政策が市場を大きく揺るがす場面が増えているほか、AIの進化が産業構造を根本から変え、雇用に与える影響も指摘され始めています。ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦氏は、「米国に取って代わる国があるわけではありませんが、徐々に力が弱くなっていることも事実」と語り、モニクル総研ファンドアナリストの篠田尚子氏も、「AIの進化は米国経済の脆さにもなり得ます。仕事を奪われるといった、産業構造の変化の影響を受けやすい」と警鐘を鳴らしています。

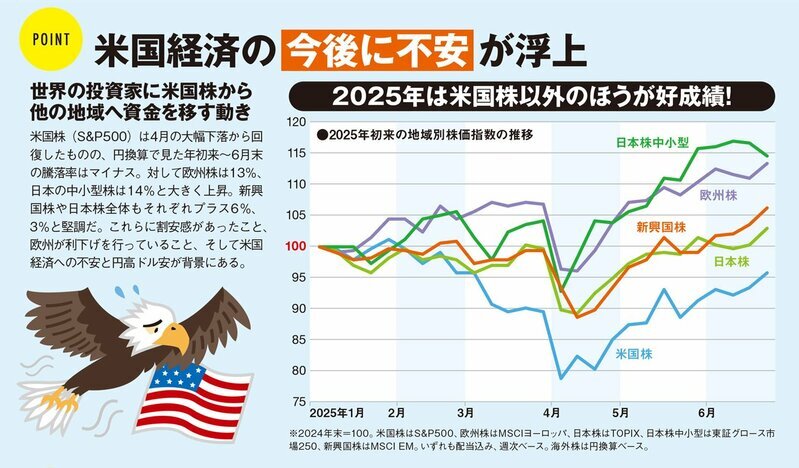

こうした背景から、世界の投資家はすでに“米国偏重”のリスクを意識し始めています。その証拠に、2025年に入ってからの世界の株価動向を見ると、米国以外の地域が好調に推移しており、投資資金の一部が米国から他地域へシフトしている兆候が見られます。これは、日本国内の投資家も、これまでの投資戦略を見直し、「米国株の次」に目を向けるべきサインと言えるでしょう。

ポートフォリオの再構築を示す抽象的なグラフと金融市場のデータ。米国株への集中投資を見直し、多様な資産への分散投資の必要性を視覚的に表現しています。

ポートフォリオの再構築を示す抽象的なグラフと金融市場のデータ。米国株への集中投資を見直し、多様な資産への分散投資の必要性を視覚的に表現しています。

地域・通貨・業種の分散がもたらす新たな機会

投信を活用すれば、少額から手軽に分散投資を実行できます。今こそ、米国株中心のポートフォリオに異なる投資対象を組み合わせることを検討すべきです。投資先の配分は個人のリスク許容度によって異なりますが、深野氏は「米国株50%、欧州株20%、日本株15%程度を目安に、新興国株や金、リートを組み入れるなどアレンジするといい」とアドバイスしています。

一方、篠田氏は「まず買ってみることが大切。最初は厳密な配分は気にしなくてもOK。欧州株、日本株、インド株など少しずつ取り入れましょう」と、実践の第一歩を促しています。地域だけでなく、通貨の分散という観点からも、欧州株などへの投資は有効です。さらに、米国株はITや半導体関連のテック系銘柄に集中しがちなため、他地域に目を向けることで、自然と業種の分散にも繋がり、よりバランスの取れたポートフォリオを構築できます。

結論

これまで「常識」とされてきた米国株への集中投資は、変わりゆく世界経済の状況とリスクを考慮すると、見直しが必要な時期に差し掛かっています。米国経済の潜在的な脆さや、他地域市場の台頭を背景に、地域、通貨、業種にわたる多角的な分散投資が、今後の資産形成における鍵となるでしょう。専門家のアドバイスを参考に、ご自身のポートフォリオに最適なバランスを見つけ、より強固で安定した投資戦略を築き上げることが、長期的な資産成長への道を開きます。

参考文献:

- ダイヤモンド・ザイ2025年9月号「米国株型の次に買うべき【投資信託21】」