7月20日に投開票が行われた奈良市議会議員選挙で、無所属新人の元迷惑系YouTuberへずまりゅう氏が初当選を果たしたことは、多くの人々に衝撃を与えました。同日投開票の参議院選挙においても、過激な発言やSNSでの投稿が批判を集めていた参政党のさや氏が東京選挙区で当選し、再び物議を醸しています。これらの選挙結果が報じられると、インターネット上では元暴走族で逮捕歴が複数ある「スーパークレイジー君」こと西本誠氏の事例も引き合いに出され、「やはり悪名は無名に勝るのか」といった声が多数上がりました。

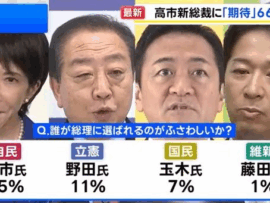

奈良市議選で当選した元迷惑系YouTuberへずまりゅう氏と、参議院選東京選挙区で当選した参政党のさや氏。両氏の選挙結果は「悪名は無名に勝る」現象を象徴している。

奈良市議選で当選した元迷惑系YouTuberへずまりゅう氏と、参議院選東京選挙区で当選した参政党のさや氏。両氏の選挙結果は「悪名は無名に勝る」現象を象徴している。

相次ぐ物議を醸す候補者の当選事例とその背景

へずまりゅう氏や参政党さや氏の当選は、過去の類似ケースを想起させます。特に、西本誠氏は2021年の埼玉県戸田市議選、2023年の宮崎県宮崎市議選で当選したものの、その後の居住実態問題や性加害疑惑により、職を追われた経緯があります。こうした「まさか当選はしないだろう」という世間の予測を覆す結果が重なることは、現在の日本の政治、ひいては社会において「悪名は無名に勝る」という現象が少なからず存在することを示唆しています。ワイドショーのコメンテーターやYouTuberなど、選挙以外の分野でも知名度と影響力を得るために、あえて批判的な注目を集める戦略を選ぶ例は珍しくありません。

選挙における「悪名」が有利となる構造とは

では、「過激な発言や過去に不祥事を起こした人物が、そうでない人物に勝つ」という現実の背後には、どのような構造があるのでしょうか。まず、選挙というものは、基本的に批判票ではなく支持票の数で勝敗が決まります。このため、「アンチを多少増やしてでも自身の存在を広く知ってもらう」という戦略は、一定の効果を生む可能性があります。特に、候補者が多数いる中で有権者の関心が低い場合や、地方選挙のように特定の地域住民のみが投票する場合においては、候補者の絶対数が多すぎると、その中でも「目立つ」ことが当選への近道となる傾向があります。

したがって、今回のようなケースで「そもそも議員数が多すぎるから“悪名”が当選してしまう」という意見が上がることもありますが、これは必ずしも原因の全てを説明するものではありません。へずまりゅう氏が当選した奈良市議選では、定数39に対して55人が立候補しており、議員の多さそのものよりも、その中でいかに有権者の目に留まり、票に繋げるかが重要であることが浮き彫りになったと言えるでしょう。

社会現象としての「悪名」と今後の課題

このように、物議を醸す人物が選挙で当選する現象は、単なる一過性の出来事ではなく、現代社会における情報伝達のあり方や、有権者の投票行動の変化を映し出すものです。SNSが普及し、個人の発信力が強まったことで、従来のメディアでは取り上げられにくいような人物でも、独自の形で知名度を獲得し、それが選挙における「強み」となり得る時代になったと言えます。この「悪名は無名に勝る」という傾向が今後も続くのであれば、私たちの社会は、知名度と資質、そして政治的役割の本質について、より深く議論していく必要に迫られるでしょう。

[ad_2]

Source link