7月20日に投開票された参議院選挙は、石破茂首相が率いる自民党にとって厳しい結果となり、衆参両院で自民・公明の与党が過半数を割り込む異例の事態に発展しました。一方で、野党第一党である立憲民主党は議席数を伸ばしきれず、国民民主党や参政党が大幅に議席を増やし、「多党化」の傾向が顕著になりました。

かつて1990年代の政治改革では、衆議院への小選挙区制導入を通じて二大政党制が目指され、一時は「自民党 vs. 民主党」という対決構図が生まれました。しかし、その後は自民党による「一強政治」が長らく続きました。この自民党政権は、裏金事件や物価高対策への対応の遅れから国民の信頼を失い、今回の参議院選挙でその影響が色濃く出た形です。この「多党化」の波は、今後も日本の政治情勢を左右するのでしょうか。

多党化が進む日本政治と国会の様子

多党化が進む日本政治と国会の様子

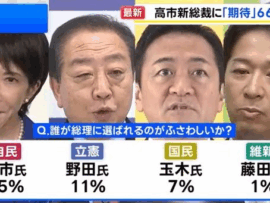

参議院における「多党化」の現状と勢力図

今回の選挙結果を経て、参議院(総定数248)における各党の勢力は以下のようになりました(非改選議席を含む合計、カッコ内は今回獲得議席)。このデータは、多党化が着実に進行している現状を示しています。

- 自民党: 101議席 (今回39議席)

- 公明党: 21議席 (今回8議席)

- 立憲民主党: 38議席 (今回22議席)

- 国民民主党: 22議席 (今回17議席)

- 日本維新の会: 19議席 (今回7議席)

- 参政党: 15議席 (今回14議席)

- 共産党: 7議席 (今回3議席)

- れいわ新選組: 6議席 (今回3議席)

- 社民党: 2議席 (今回1議席)

- 日本保守党: 2議席 (今回2議席)

- チームみらい: 1議席 (今回1議席)

自民・公明の与党合計議席は122となり、過半数(125)を割り込みました。これは衆議院に続く与党の過半数割れであり、自民党内では石破首相(党総裁)の辞任を求める声が強まっています。

石破政権の行方と迫りくる困難

石破首相は、アメリカのトランプ政権との関税交渉合意を成果として、今後は国内対策に注力する姿勢を示しています。しかし、物価高対策などを盛り込んだ補正予算案は依然として成立の目処が立っておらず、石破政権は早晩行き詰まる可能性が高いと見られています。

与党が衆参両院で少数派である現状では、仮に石破氏に代わる新たな総裁・首相が選ばれたとしても、政策遂行は極めて困難を伴うでしょう。政局は不安定な状況が続くことが予想されます。

衆議院における「自民一強」からの多党化への変遷

1994年、リクルート事件などの政治スキャンダルを受けて、衆議院に小選挙区比例代表並立制を導入する政治改革関連法が成立しました。1996年にはこの制度による初の衆議院選挙が実施され、2024年までに計10回の選挙が重ねられています。

特に2003年の衆議院選挙では、自民党が237議席、民主党が野党としては過去最大の177議席を獲得し、「自民党 vs. 民主党」の二大政党対決構図が明確に見え始めました。その後、再び自民党の一強体制が確立しましたが、現在の政治状況は、再び多党化へと回帰する兆しを見せています。

結論

今回の参議院選挙の結果は、日本の政治における「自民一強」体制の終焉と、「多党化」への明確な移行を示唆しています。与党の過半数割れは、今後の政策決定プロセスを複雑にし、石破政権、そしてその後の政権運営に大きな課題を突きつけるでしょう。日本の政治は、より多様な勢力が関与する、新たな局面へと突入していると言えます。不安定化する政局の中、各党の連携と国民への説明責任がこれまで以上に重要となります。