「通勤手当」は多くの企業で一般的な福利厚生ですが、その適切な利用には正確な申請が不可欠です。もし、勤務先への申請と異なる住所からの通勤や、申請内容に虚偽があった場合、「通勤手当」の不正受給とみなされる可能性があります。本記事では、具体的な不正受給のパターンと、それが発覚した場合に考えられる影響について解説します。

通勤手当不正受給がもたらす影響と過去の事例

勤務先に実際の住所と異なる情報を伝え、通勤手当を申請する行為は、不正受給に該当する可能性が高いです。過去には、実際よりも遠い場所からの通勤を偽ったり、通勤ルートを詐称したりした結果、懲戒処分を受けた事例が複数報告されています。例えば、昨年には東京都豊島区役所の職員84人が通勤手当を不正受給していたことが大きなニュースとなりました。不正受給が判明した場合、必ずしも解雇に直結するわけではありませんが、勤務先からの厳しい制裁や処分、そして不正に受給した差額分の返還を求められるといった重大なリスクが生じます。

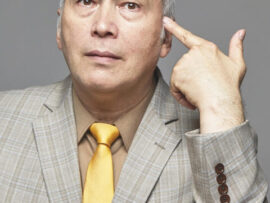

新卒で入社後、会社近くでの一人暮らしを始めたにもかかわらず、遠方の実家住まいと偽って通勤手当を不正受給してしまった会社員男性が、受け取った定期代6万円の返還について悩んでいる様子。

新卒で入社後、会社近くでの一人暮らしを始めたにもかかわらず、遠方の実家住まいと偽って通勤手当を不正受給してしまった会社員男性が、受け取った定期代6万円の返還について悩んでいる様子。

通勤手当の不正受給とみなされる具体的な3つのパターン

ここでは、通勤手当の不正受給に該当しやすい3つの典型的なケースをご紹介します。

1. 住所を偽る行為

これは、実際の居住地が勤務先の近くであるにもかかわらず、遠方の実家などに住んでいると偽って申請し、本来よりも多額の通勤手当を受給するパターンです。新入社員が一人暮らしを始めたにもかかわらず、遠方の実家からの通勤を申請し続けるケースなどがこれに当たります。

2. 通勤ルートを虚偽申告する行為

実際にはより短く、あるいは安価なルートで通勤しているにもかかわらず、より長く高額な通勤ルートを申告し、差額を得る場合です。例えば、引っ越しによって通勤ルートが変更になったにもかかわらず、その旨を勤務先に申告せず、以前のルートの手当を受け取り続けるといった状況が考えられます。

3. 通勤手段を詐称する行為

実際に利用していない通勤手段を使っていると偽り、その分の手当を受給するパターンです。具体的には、電車通勤と申請しているのに、実際は徒歩や自転車で通勤しているにもかかわらず、交通費を受け取るケースなどが該当します。

なお、国税庁の定める基準によると、通勤手当が非課税となるのは、その通勤方法および経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合に限られます。不合理な理由での迂回や寄り道、あるいはグリーン車の利用などは、この非課税要件には当てはまらないため、注意が必要です。

通勤手当の適切な申請は、企業と従業員双方の信頼関係を維持するために不可欠です。住所、通勤ルート、手段の虚偽申告は、重大な不正受給とみなされ、懲戒処分や受給額の返還請求といった深刻な結果を招きかねません。正確な情報に基づいた申請を常に心がけ、企業からの福利厚生を正しく享受しましょう。

[Source Link] (https://news.yahoo.co.jp/articles/aa87b8d168525a2cf8c97d558d39e59c30de63a3)