5日午前、東海道新幹線は豊橋駅~三河安城駅間での厳格な「雨規制」の影響を受け、一時的に運転を見合わせましたが、その後無事に運転を再開しました。しかし、この影響により一部列車には遅れが発生しています。今回の事態を受け、JR東海が東海道新幹線に適用している独自の運行見合わせ基準について詳しく解説します。

当初、運転見合わせ区間は豊橋駅から三河安城駅間でしたが、状況に応じて掛川駅~米原駅間へと拡大し、午前11時11分時点では、下り線(東京方面から名古屋方面)は東京駅~名古屋駅間、上り線(新大阪方面から豊橋方面)は新大阪駅~豊橋駅間での見合わせとなっていました。この間、現地では一時的に規制値を超える1時間あたり76ミリメートルの雨が観測されていましたが、その後雨の勢いは弱まり、午前11時半には全線で運転が再開されました。この一時的な運行停止により、利用客には混乱が生じ、列車の遅延が現在も続いています。

JR東海は、東海道新幹線の安全かつ安定した運行を確保するため、沿線に設置された59箇所の精密な雨量計を活用し、2025年6月から新たな指標に基づいた運転見合わせ基準を導入しています。これらの基準は、短時間の集中豪雨と長時間の降雨、それぞれが引き起こすリスクに特化して設計されています。

東海道新幹線「雨規制」の具体的な基準と安全対策

短時間の雨に対する規制(集中的な豪雨対策)

短時間の集中豪雨によるリスクを避けるため、JR東海は「1時間雨量」を重要な指標としています。この基準では、1時間あたりの雨量が60ミリメートル以上を「規制値」と定めています。この規制は、線路を支える盛り土の表層部分が浸食されるリスクや、線路が冠水し運行に支障をきたすリスクを未然に防ぐことを目的としています。60ミリメートルという基準値は、短時間で大量の雨が降った際に発生し得る具体的な危険を考慮して設定されており、利用者の安全を最優先しています。

長時間の雨に対する規制(土砂災害対策)

長時間の継続的な降雨が引き起こす斜面崩壊などの土砂災害リスクに対応するため、JR東海は「土壌雨量」という独自の指標を用いています。土壌雨量とは、雨が土壌中にどれだけ浸透し、蓄積された水分量を示す数値です。この基準の導入により、従来の画一的な規制値ではなく、雨量計が設置されている場所ごとの過去の経験雨量に基づき、より詳細かつ地域の実情に即した規制値を算出することが可能となりました。これにより、斜面の崩壊といった重大な災害発生リスクを効果的に回避し、より高いレベルでの安全確保を目指しています。

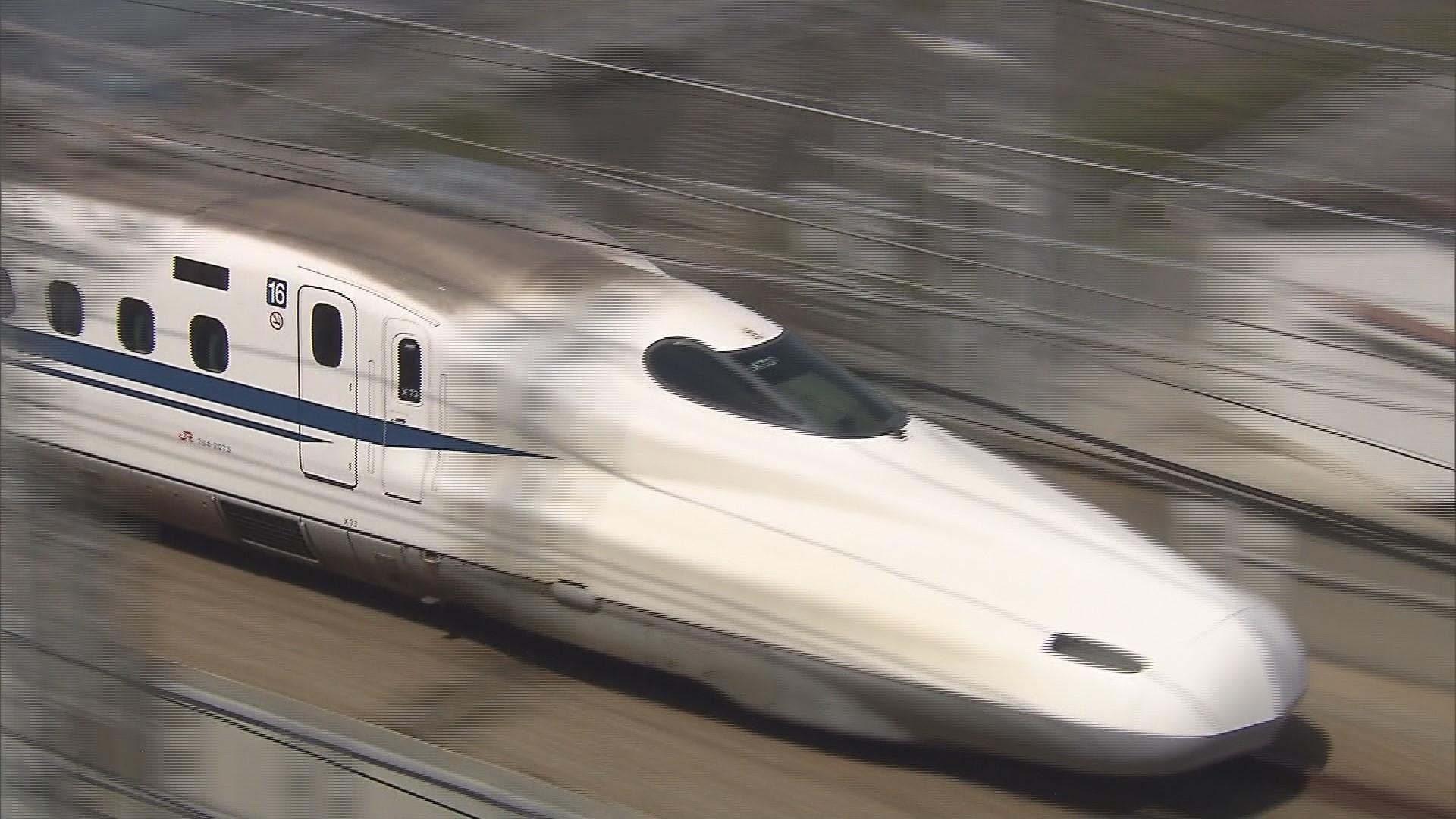

東海道新幹線の運行に影響を与えた局地的な大雨の様子

東海道新幹線の運行に影響を与えた局地的な大雨の様子

今回の東海道新幹線の運転見合わせは、予期せぬ自然現象である大雨が原因であり、JR東海が定める厳格な安全基準に基づいた適切な判断が下された結果です。利用客の皆様にはご不便をおかけしましたが、これらの基準は乗客の安全を最優先に考えたものであり、今後もJR東海はこれらの安全対策を継続していく方針です。

参考文献:

- MBSニュース. (2025年9月5日). 東海道新幹線、雨規制で一時運転見合わせ後に再開. Yahoo!ニュースより引用.

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f64766a812e0b6a6134d4e8b405adf0adc24f0f