[ad_1]

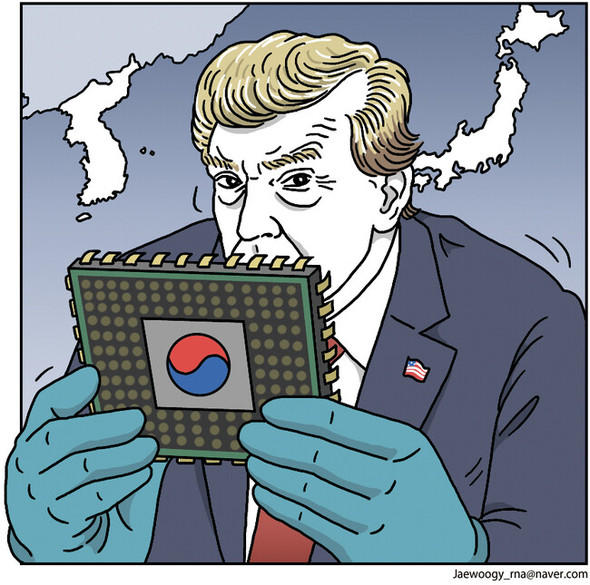

1980年代に半導体メモリ分野で世界1位を誇った日本企業の没落を招いたものの一つは、同盟国である米国の圧力だ。かつては米シリコンバレーのイベントにやって来て、カメラで新製品の写真を撮っていくのがせいぜいだった日本の技術者たちが米企業を脅かすほどになると、牙をむいたのだ。

1985年のプラザ合意によって日本円の価値を人為的に引き上げ、翌年には「日米半導体協定」を結んだ。東芝、日本電気(NEC)などが作った「メイド・イン・ジャパン」のDRAMチップの対米輸出量を制限したほか、原価以下のダンピング販売も禁止した。日米貿易摩擦は後発走者であるサムスンなどの韓国企業の伸長の足場となった。

米国は1990年代初め、今度は韓国の半導体企業に牙をむいた。1992年、米国のメモリチップメーカーのマイクロンがサムスン、現代、金星の3社を相手取って反ダンピング訴訟を起こすと、米商務省も最大80%の関税を課そうとした。米国の反ダンピング関税率は最終的に10%未満に落ち着いた。韓国製チップの廉価販売は米国企業にとっても利益になるし、「敵(日本)の敵(韓国)は味方」だ、という論理が受け入れられたおかげだ。

韓国製半導体を標的とした米国の反ダンピング関税は、2000年に最終的に撤回された。現在は1997年に発効した多国間貿易協定である情報技術協定(ITA)に則り、韓国、米国を含む締結国は半導体製品には関税を課していない。

米国のトランプ政権が早ければ今月末に公開することを予告している半導体への品目別関税は、歴史は繰り返されるということを示している。米国は、日本に対する関税を引き下げる見返りとして取り付けた5500億ドルの対米投資も、米国内の半導体産業への投資などの元手として使うとしている。関税という刀を振りかざし、自国中心の半導体エコシステムとサプライチェーンを改めて構築するという意図をあらわにしているのだ。

1980年代、米国の貿易問題での日本に対する圧力はグローバル半導体産業の地形を変えたが、すでに競争力を失っていた米国内の半導体メモリメーカーは、結局のところ回復できなかった。世界の半導体のサプライチェーンは複雑に絡み合っているため関税を回避する余地も広く、半導体関税が肝心の米国の物価に負担としてのしかかるだけになる可能性も高い。過去の経験を振り返ると、果たしてトランプの思い通りにうまくいくかは疑問だ。

パク・チョンオ|産業チーム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

[ad_2]

Source link