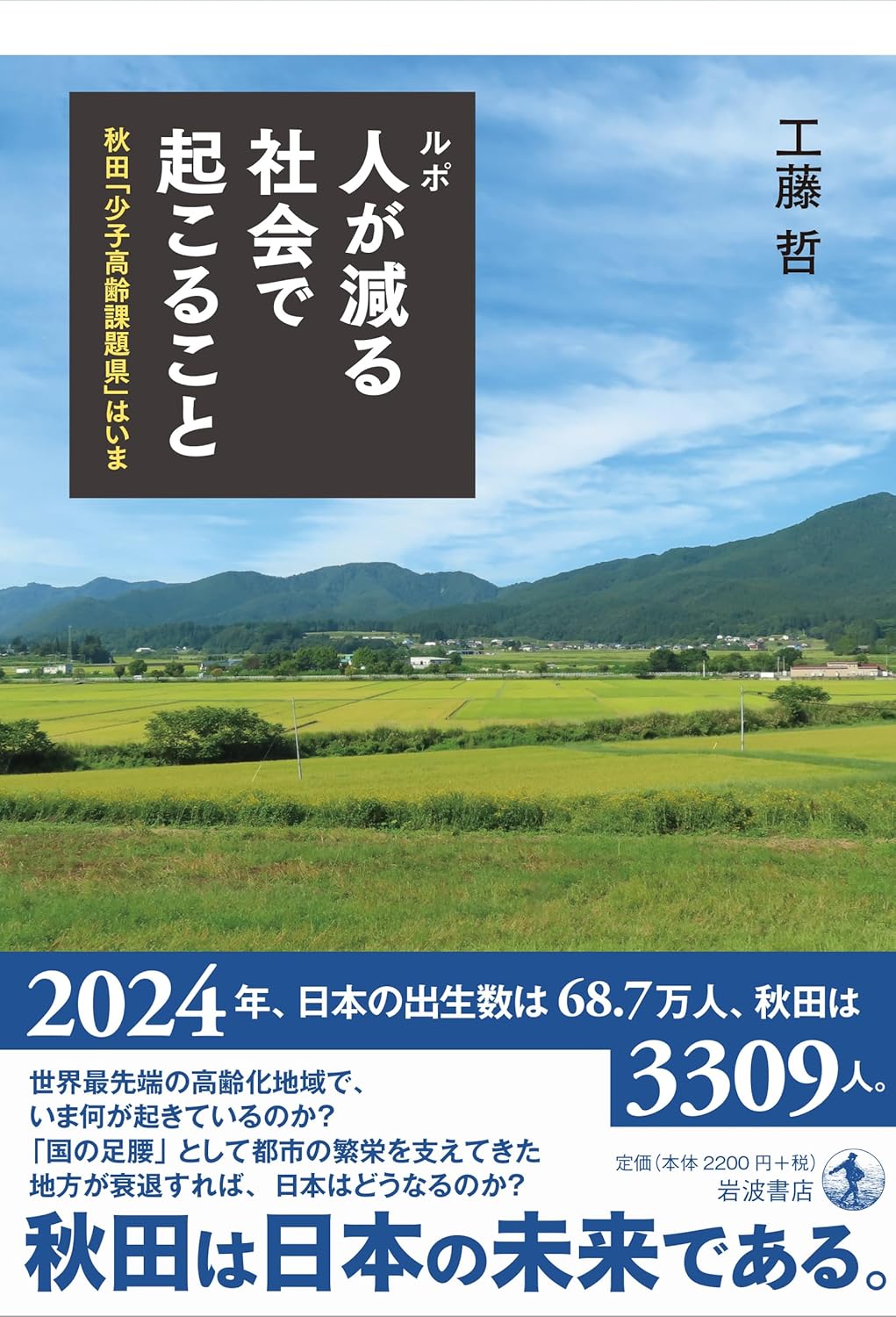

秋田県は、メディアで「少子高齢課題県」と称されることがあります。2024年末時点の人口は約89万7000人で、増加率は全国最低のマイナス1.8%を記録しています。さらに、65歳以上の高齢化率は全国平均の29.3%を大きく上回り、秋田県のみが40%を超えているという深刻な状況です。このような現実を深く掘り下げたのが、2020年秋に秋田へ赴任した毎日新聞記者、工藤哲氏によるルポ『人が減る社会で起こること 秋田「少子高齢課題県」はいま』(岩波書店)です。本書は、秋田の現状を「秋田は日本の未来である」と位置づけ、多角的な視点から少子高齢化社会の実態を浮き彫りにしています。本記事では、秋田が直面する具体的な課題と、それが日本社会全体に投げかける警鐘について解説します。

深刻化する公共交通と医療への影響

秋田県では、人手不足が公共交通機関や医療サービスに深刻な影響を与えています。住民の足であるバスは、運転手不足により路線の変更や廃止を余儀なくされています。また、医療現場においても、病院やクリニックの閉鎖・統合による集約化が進み、「遠い・高い・ベッド不足」といった問題に直面。医療機器を搭載した巡回医療車が導入されるほど、地域医療の維持が困難になっています。工藤氏は、「若い医師がなかなか増えず、広大な土地での巡回医療は長距離移動を伴い経費も高騰。結果として医療サービスは徐々に縮小傾向にある」と指摘しています。公共交通や医療サービスの維持は、少子高齢化に悩む日本の地方が共通して抱える喫緊の課題と言えるでしょう。

高齢者を狙う特殊詐欺の増加と社会的孤立

少子高齢化が進む秋田県では、高齢者を狙った特殊詐欺やネットショッピング詐欺が急増しています。その背景には、高齢層における社会的孤立の問題があります。警察や自治会が注意喚起を行っても、新聞を読まず、テレビニュースもあまり見ない層は情報に触れる機会が少なく、騙されやすい傾向にあるとされます。生活の助けを求める中で、マッチングアプリで知り合った人物を信用し、商品を購入したり儲け話に乗ったりするケースが散見されます。被害額が数百万単位に上る事例は日常茶飯事であり、億円規模の被害でなければ全国紙のニュースにならないほどです。頼れる若い世代が身近にいないことが、高齢者の詐欺被害を助長している実態があります。

秋田の少子高齢化問題を取材する毎日新聞記者の工藤哲氏

秋田の少子高齢化問題を取材する毎日新聞記者の工藤哲氏

若者の県外流出、特に女性が直面する課題

秋田県における14歳から24歳までの若者の転出者数は全国的に見ても突出しており、特に若い女性の転出者数は2015年以降、男性以上に増加しています。これは、若い女性が秋田県では結婚や子育てが難しいと考えているためではないかと指摘されています。工藤氏によると、「県内の女性が『やってみたい』と思えるような職場を増やす必要がある」と言います。これまで女性は昇進や昇給が限られ、仕事内容も最初から決められがちでした。また、高齢層のアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)も根強く、自分たちの若い頃には子育て支援がなかったから若者も苦労すべきだという考えや、性別役割の押し付け、過度な干渉が見られます。一方で、「秋田には何もないから止めておけ」と、Uターンを希望する子や孫に帰郷を思いとどまらせる意見をする親や祖父母もおり、こうした矛盾が若者の流出に拍車をかけている現状がうかがえます。

結論:秋田が示す日本社会の未来への警鐘

秋田県が直面している少子高齢化の課題は、単一の地域問題に留まらず、公共交通の維持困難、地域医療の脆弱化、高齢者の孤立と詐欺被害の増加、そして若者、特に女性の県外流出といった形で、日本社会全体が今後直面するであろう未来図を鮮明に示しています。工藤氏のルポは、単なる人口減少の数字ではなく、それが人々の生活や社会インフラにいかに具体的な影響を与えるかを深く問いかけています。秋田の事例は、日本の地方創生と持続可能性を考える上で、極めて重要な示唆を与えており、政府や自治体、そして私たち一人ひとりがこの問題に真剣に向き合い、多角的な視点からの解決策を模索する必要があることを強く訴えかけています。

参考文献

- 『ルポ 人が減る社会で起こること 秋田「少子高齢課題県」はいま』(岩波書店)著:工藤 哲