日本において、昨年の死亡者数が出生数を約100万人上回り、年間人口減少数としては1968年の調査開始以来最大を記録したことが、総務省の最新データで明らかになりました。この深刻な状況は、長年にわたる少子高齢化問題がもはや「静かな有事」と形容される段階に達していることを示唆しています。政府は保育サービス無料化や柔軟な勤務時間の導入など、子育て支援策を推進していますが、出生率の低迷を改善するこれまでの取り組みは、依然としてその効果を発揮しきれていません。

最新の人口動態と日本の現状

総務省が2025年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態を発表したところによると、日本人住民の人口は昨年1年間で90万8574人減少しました。特に注目すべきは、昨年1年間の日本人の出生数が68万7689人という、1899年の調査開始以来過去最低を記録した一方で、死亡者数は159万9850人に上り、出生1人あたり約2人以上が亡くなった計算となる点です。

この人口減少は16年連続となっており、日本の年金制度や医療制度に喫緊の課題を突きつけています。人口構成の変動は、社会保障システム全体の持続可能性を脅かす深刻な問題として、具体的な対策が求められています。

増加する外国人住民と移民問題

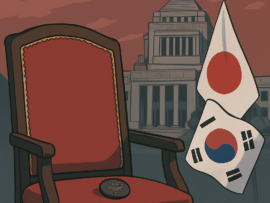

人口減少が続く中で、外国人住民の存在感が増しています。2025年1月1日現在の外国人住民は367万7463人となり、2013年の調査開始以来最多を記録し、日本の総人口の2.96%を占めるまでに至りました。日本政府は、国際的なリモートワーク従事者(デジタルノマド)とその家族を対象とした「特定活動」在留資格の導入や、スキル向上イニシアチブなどを通じて、外国人労働力の受け入れを暫定的に容認しています。しかし、保守的な傾向が強い日本では、移民問題は依然として政治的にデリケートな課題であり、本格的な議論と社会的な合意形成が求められています。

高齢化と生産年齢人口の課題

2025年1月1日現在の日本の総人口は、前年比0.44%減(55万4485人減)の1億2433万690人でした。この中で、65歳以上の「老年人口」は日本人住民の人口の29.58%を占めており、世界銀行のデータによると、これはモナコに次いで世界で2番目に高い割合です。一方で、15歳から64歳までの「生産年齢人口」は、日本人住民の人口の59.04%にまで減少しており、労働力不足と経済成長への影響が懸念されています。

政府が昨年発表した統計によれば、過去20年間で住宅の空き家となるケースが大幅に増加しており、地方の町や村では過疎化と空洞化が深刻化しています。これは人口減少がもたらす具体的な社会問題の一例であり、地域経済の衰退にも直結しています。

日本社会の高齢化と労働力不足を示す街の風景

日本社会の高齢化と労働力不足を示す街の風景

出生率低迷の背景と政府の取り組み

政府は長年にわたり、住宅補助金や有給育児休暇制度といったインセンティブを通じて出生率の向上を図ってきましたが、根深い文化的・経済的障壁が残されたままです。生活費の高騰、賃金の伸び悩み、そして厳格な労働文化は、多くの若者が家庭を持つことをためらう主要な要因とされています。特に女性は、固定化された性別に基づく役割分担に縛られ、十分な支援を受けられないまま主要な介護者としての負担を負うケースが多いのが現状です。

日本の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産むと予想される子供の数)は、1970年代から一貫して低水準で推移しており、この傾向は依然として改善の兆しを見せていません。複数の専門家は、仮に劇的な改善策が導入されたとしても、その成果が社会全体に現れるまでには数十年を要すると警告しており、日本が直面する人口危機は長期的な視点での包括的な対策が不可欠であると指摘されています。

参考文献:

- 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態調査データ

- 世界銀行 人口統計データ

- BBC News (英語記事)

- Yahoo!ニュース (記事掲載元)