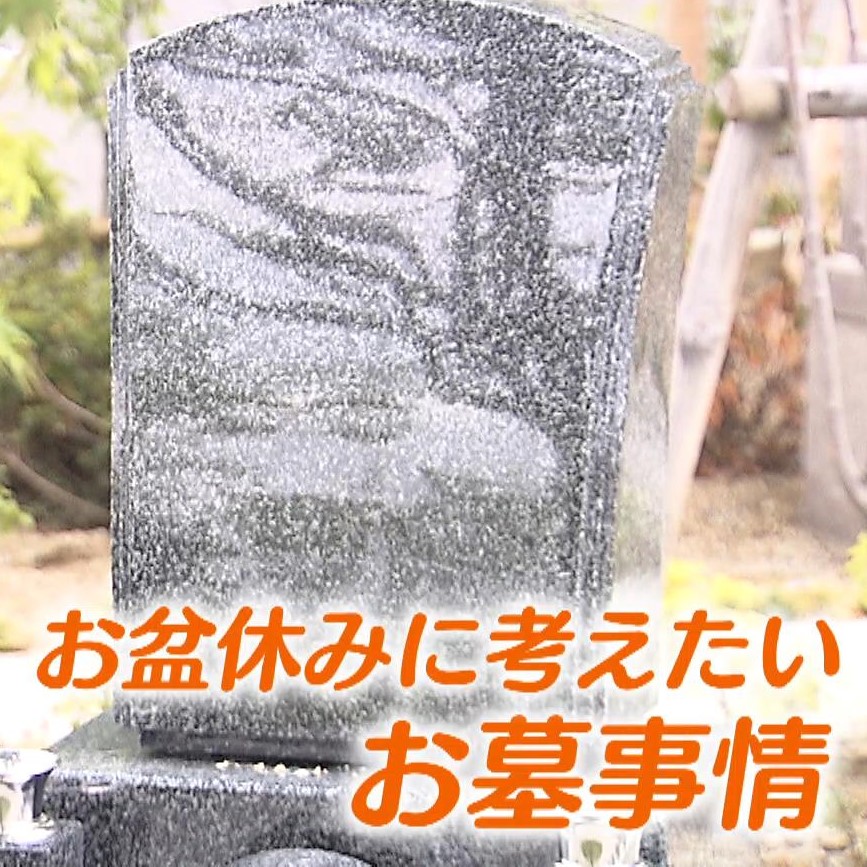

お盆休みは、家族や親族が集まり、お墓について考える機会が多い時期です。近年、全国的に「墓じまい」、すなわち既存のお墓を撤去・返却するケースが目立ってきており、その動向は社会的に大きな注目を集めています。なぜこれほどまでに墓じまいが増えているのか、実際にどれくらいの費用がかかるのか、そして避けるべきトラブルにはどのようなものがあるのか、行政書士でありファイナンシャルプランナーの松尾拓也氏、さらに正覚寺住職の鵜飼秀徳氏への取材を交えながら、その実態と対策を詳しく解説します。

墓じまいが急増する背景:10年で件数が約2倍に

近年、「墓じまい」の件数は急速に増加しています。厚生労働省の衛生行政報告例によると、墓じまいを含む改葬の年間件数はこの10年間で約2倍に膨れ上がり、2023年度には16.7万件に達しました。この増加の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていると、行政書士・FPの松尾拓也氏は指摘します。

具体的な理由として挙げられるのは、まず「家族の形の変化」です。核家族化や少子高齢化が進み、代々お墓を守り継ぐ担い手が減少しています。また、「墓じまいの報道や身近な体験談の増加」により、この選択肢が一般に広く認知されるようになりました。さらに、「経済的理由」も大きな要因であり、お墓の維持管理費や将来的な負担を懸念する声が高まっています。加えて、「ご先祖さまとのつながりの希薄化」も挙げられ、精神的な結びつきの変化が影響しているとも考えられます。

これらの要因に加えて、「長寿化」も墓じまいを促進する一因です。故人が長寿を全うした場合、葬儀や埋葬は比較的簡素化される傾向があります。また、高齢の親が施設で過ごす期間が長くなり、送り出す側の子供もまた高齢となり施設に入るといった状況では、世代間のつながりが薄れ、お墓に対する意識が変化することも珍しくありません。

お盆時期のお墓参りの様子と増加する墓じまいの現状

お盆時期のお墓参りの様子と増加する墓じまいの現状

法外な請求も?墓じまいに伴うトラブル事例と対処法

松尾氏は、「墓じまいは、新たにお墓を建てるよりも時間と手間がかかる場合が多い」と述べています。現在の墓から新しい納骨先へ遺骨を移動させる改葬には、以下の3つの証明書が必要不可欠です。

- 「埋葬証明書」:現在の墓の管理者から取得します。

- 「受入証明書」:新しい納骨先から取得します。

- 「改葬許可書」:「埋葬証明書」と「受入証明書」を役所に提出して取得します。

これらの証明書取得だけでも労力を要しますが、その過程で予期せぬトラブルに直面することもあります。

墓じまいトラブル事例1:法外な「離壇料」の要求

国民生活センターには、以下のような相談が寄せられています。

- 80代女性の事例:「墓じまいを寺に申し出たところ、約300万円の離壇料を要求された。支払えないと伝えると、ローンを組むよう勧められた。」

- 70代女性の事例:「過去帳に8人の名前が載っているからと、700万円かかると言われた。不当に高額だと感じる。」

このようなケースでは、国民生活センターや自治体といった公的機関に相談することで、事態が解決に向かう可能性があります。

墓じまいトラブル事例2:「永代供養」への誤解

寺院の合同墓で「永遠に供養される」というのが本来の「永代供養」の意味ですが、樹木葬や納骨堂など、近年多様化する供養形態の中には注意が必要です。“永代”と謳っていても、実際には17回忌まで、33回忌まで、あるいは50回忌までといった期限付きの契約であることが存在します。契約内容を十分に確認せず、誤解したまま進めてしまうと、後にトラブルに発展する可能性があるため、事前の詳細な確認が重要です。

結論

「墓じまい」は、現代社会における家族形態や価値観の変化、経済的状況などが複雑に絡み合いながら増加している現象です。その手続きは決して単純ではなく、時には高額な費用や予期せぬトラブルに遭遇するリスクも伴います。墓じまいを検討する際は、専門家への相談はもちろん、必要な書類や潜在的な問題について事前に十分な知識を得ることが、円滑なプロセスと後悔のない選択に繋がります。供養の形が多様化する現代において、家族にとって最適な選択をするためにも、正確な情報に基づいた慎重な検討が不可欠と言えるでしょう。

参考資料

- 厚生労働省 衛生行政報告例

- 国民生活センター

- 行政書士・ファイナンシャルプランナー 松尾拓也氏

- 正覚寺住職 鵜飼秀徳氏

- Yahoo!ニュース / MBSニュース (記事出典元)