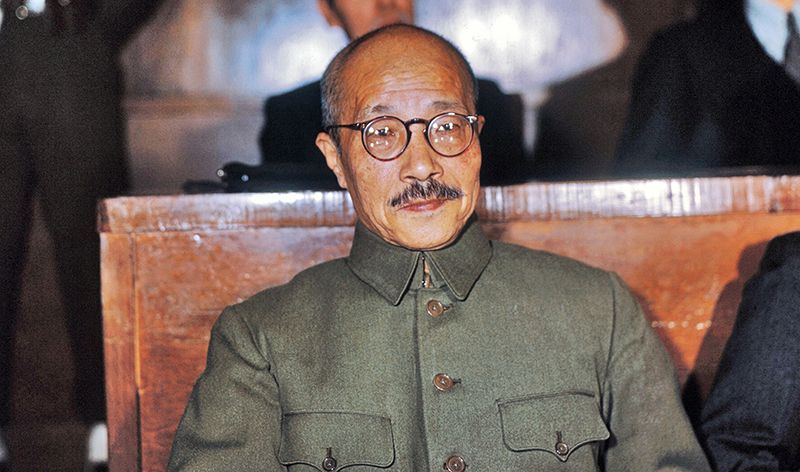

優秀な人材が国を誤るのはなぜなのか。特に昭和陸軍の歴史を紐解くと、そのエリートたちの人物像や行動様式に、現代にも通じる「日本型エリート」の”失敗の本質”が垣間見えます。能吏と評されながらも、指導者としては適任でなかったとされる東條英機のような人物を例に、その深層に迫ります。

東條英機:昭和陸軍のエリート、その功罪と日本型リーダーシップの課題

東條英機:昭和陸軍のエリート、その功罪と日本型リーダーシップの課題

旧制中学出身「良識派」軍人の実像

日露戦争後の将校不足を補うため臨時募集された陸軍士官学校19期は、旧制中学出身者のみで構成されました。この期には、今村均や本間雅晴など、後世に”良識派”と称される軍人が多く名を連ねています。

新潟の新発田中学出身の今村均は、陸軍大学校を首席で卒業した秀才でした。太平洋戦争開戦直後、第16軍司令官としてオランダ領インドネシアのジャワ島を攻略。その地で税金免除や、オランダ軍から没収した資金で学校を設立するなど、優れた軍政を敷き、円滑な統治を実現したことで知られます。

一方、佐渡中学から陸士に入学した本間雅晴も陸軍大学校を3番で卒業し、流暢な英語を操る親英米派として、米英との戦争には当初反対していました。しかし、開戦と共に第14軍司令官としてフィリピン攻略を指揮。戦後、「バターン死の行進」の責任を問われ銃殺刑に処されますが、本間自身は温厚な性格で、フィリピン攻略戦では将校たちに「焼くな。犯すな。奪うな」と訓示し、その人間性を垣間見せています。

インパール作戦における日本兵の行軍:過酷な戦場と日本軍の戦略的失敗

幼年学校出身者との決定的な違い

これらの旧制中学出身者が「良識派」とされる背景には、幼年学校出身者との教育過程の違いが大きく影響しています。幼年学校出身者が13、4歳という多感な時期から陸軍という組織に囲まれ、純粋培養されるのに対し、旧制中学出身者は16、7歳まで軍隊外の一般社会で生活し、より広い視野と多様な価値観を育む機会がありました。

この違いは、彼らの軍人としてのバランス感覚や柔軟な思考に影響を与え、軍組織の硬直化が進む中でも、異なった視点を持つことに繋がったと言えるでしょう。しかし、それでも彼らが「失敗の本質」を完全に回避できなかったのはなぜか。この問いは、日本の組織論における永遠のテーマでもあります。

結論

昭和陸軍のエリートたちは、その出身背景によって異なる思考特性を持っていました。旧制中学出身の「良識派」が持つ広い視野やバランス感覚は、組織の暴走を食い止める可能性を秘めていたものの、結局は大きな失敗を避けることができませんでした。これは、個人の資質だけでなく、組織全体の構造や文化が、いかに優秀な人材をも道を誤らせるかを示す重要な教訓です。このテーマは後編でさらに深く掘り下げられます。

Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/17efcb1c903caf94284bfb136d3c9c6d9f73d857