健康影響が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)は、京都大学の調査により、全国34カ所の下水処理場の下水汚泥から全て検出されました。国際規制対象のPFOSもほぼ全地点で確認されており、国が下水汚泥由来の肥料普及を推進する中、PFASの指針値未設定が課題となっています。

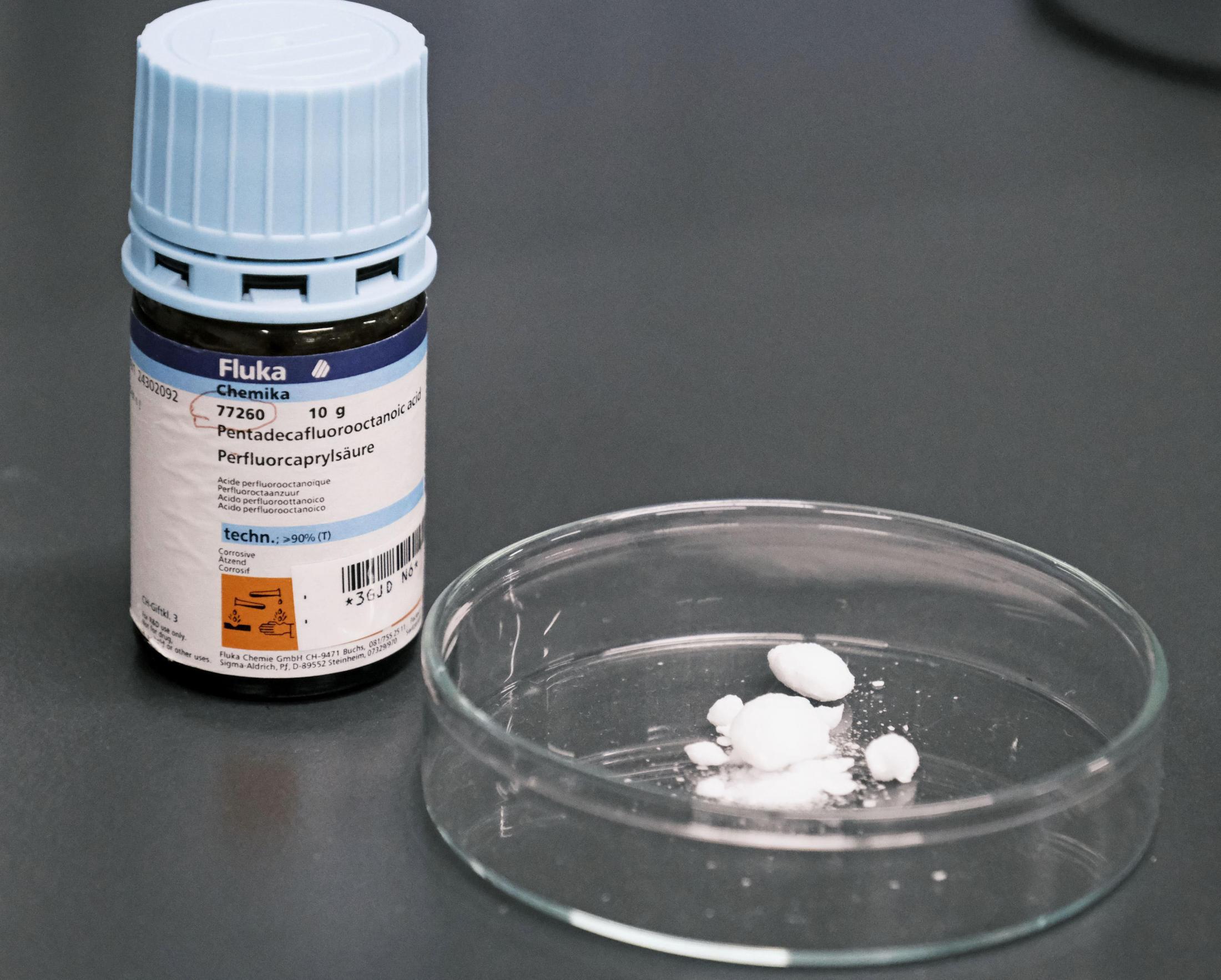

環境中に存在する有機フッ素化合物(PFAS)のイメージ。下水汚泥からの検出問題に関連。

環境中に存在する有機フッ素化合物(PFAS)のイメージ。下水汚泥からの検出問題に関連。

全国の下水汚泥からPFAS検出:調査結果の概況

今回の京都大学の研究チームによる分析で、全国から無作為に抽出された34カ所の下水処理場の下水汚泥すべてからPFASが検出されました。特に、代表的な物質であり国際的に規制対象とされているPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は、調査対象のほぼ全ての処理場で確認されています。国は持続可能な農業を推進するため、下水汚泥を原料とした肥料の普及に取り組んでいますが、これらの肥料に含まれる可能性のあるPFASに対する具体的な指針値は現在設定されていません。

分析を主導した京都大学環境デザイン工学の大下和徹准教授は、「健康被害が懸念されるPFOSが、日本の下水汚泥全般に含まれている可能性が示唆された」と指摘しています。同准教授は、将来的にデータの蓄積を進めることで、下水汚泥中のPFASに関する指針値が策定されることが望ましいとの見解を示しています。

詳細な調査方法とPFOS濃度データ

京都大学のチームは、全国約2200カ所に存在する下水処理場の中から、規模、処理方式、地理的分布に偏りが生じないよう慎重に選定した34カ所を調査対象としました。2023年には、北海道から九州・沖縄に至る広範囲の処理場から、脱水ケーキと呼ばれる半固形状態の下水汚泥を採取。この汚泥サンプルに含まれるPFOSを含む30種類のPFASについて詳細な調査が行われました。

調査の結果、下水汚泥中のPFOS濃度の中央値は1グラム当たり5.1ナノグラム(ナノは10億分の1)でした。また、検出されたPFOSの最大濃度は、1グラム当たり69ナノグラムに達しました。これらの数値は、日本の下水汚泥におけるPFOSの広範な存在と、一部で高濃度に集中している可能性を示しています。

健康リスクと今後の課題

PFAS、特にPFOSは、心筋梗塞のリスク増加や脂質異常との関連が指摘されるなど、人の健康への影響が懸念されています。下水汚泥が肥料として利用されることで、土壌や農作物を通じて間接的に人体に取り込まれる可能性も考慮されなければなりません。今回の調査結果は、この経路におけるPFASの潜在的なリスクを改めて浮き彫りにしました。

今後、国民の健康を守るためには、下水汚泥中のPFASに関するさらなるデータ蓄積が不可欠です。このデータに基づき、科学的根拠に基づいた適切な指針値の速やかな策定が求められています。これにより、下水汚泥由来の肥料の安全性確保と、PFASによる環境汚染および健康被害の予防が期待されます。