2025年夏の甲子園は、予期せぬ波乱の中で幕を開けました。広島県代表の広陵高校野球部内で起きた暴力行為がSNSで告発され、批判の声が高まる中での出場。同校は1回戦を突破したものの、2回戦を辞退するという異例の事態に発展しました。さらに、1990年から35年間チームを率いた中井哲之氏の監督退任も決定。このニュースが報じられた際には、X(旧Twitter)で中井氏の名前がトレンド入りし、その指導方針への批判的な意見も散見されました。

この夏の騒動は、高校野球における指導のあり方を根本から見直す契機となっています。時代が令和へと移り変わる今、監督は選手たちとどのような姿勢で向き合うべきなのでしょうか。この問いに対する一つの指針となり得るのが、日大三高の元監督で、現在は侍ジャパンU-18代表監督を務める小倉全由氏の著書『「一生懸命」の教え方 日大三高・小倉流「人を伸ばす」シンプルなルール』(日本実業出版社)です。小倉氏は、監督として「お願いしてでも対戦したい学校」と「二度と対戦したくない学校」が存在すると語り、両者を分ける要因は「監督の姿勢」にあると指摘しています。本記事では、この書籍の一部を引用・再構成し、小倉氏が考える理想の指導とチーム像に迫ります。

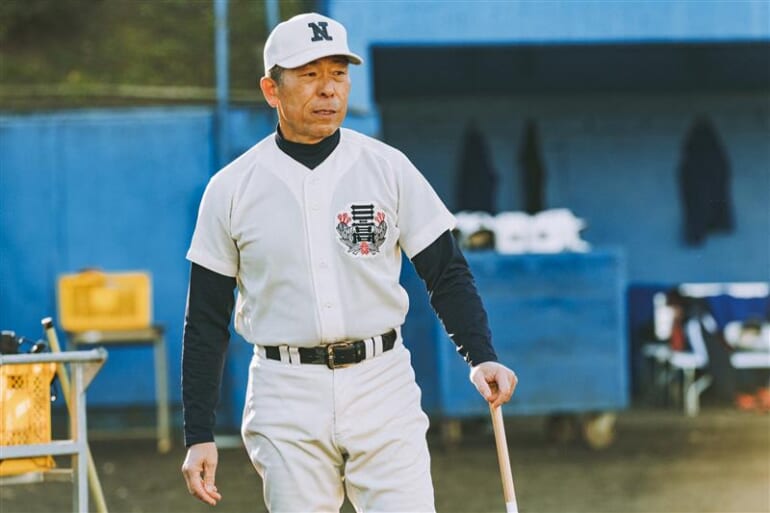

日大三高監督時代の小倉全由氏、高校野球指導の専門家としてU-18日本代表を率いる

日大三高監督時代の小倉全由氏、高校野球指導の専門家としてU-18日本代表を率いる

高校野球の指導における「理想の姿勢」とは?日大三・小倉全由元監督が語る「対戦したい学校」の基準

36年以上にわたる高校野球の監督生活を通して、小倉全由氏は数多くの学校と公式戦や練習試合を戦ってきました。その経験の中で、深く感銘を受けたチームや、あるいは反面教師として捉えたチームが存在するといいます。小倉氏の言葉を借りれば、「私のほうからお願いしてでも対戦したい学校」と「二度と対戦したくない学校」が確実に存在するというのです。

「お願いしてでも対戦したい学校」とは、どのようなチームなのでしょうか。小倉氏は、その特徴を「元気はつらつとして、マナーのいい学校」と明確に定義しています。甲子園出場経験の有無や、強豪私立校か公立校かといった区別は一切関係ないとのこと。グラウンドに出ればキビキビと動き、きちんと挨拶ができる。そして、試合中は常に声を出し、たとえ劣勢な状況に追い込まれても、最後まで決して諦めずに、一生懸命、必死になってプレーする。これらの行動は、本来であれば野球の技術レベルに関わらず、どの選手にもできるはずのことですが、意外にもおろそかになってしまう学校も少なくないと言います。

特に小倉氏が「何度も練習試合をお願いしたい」と感じる学校として挙げるのが、千葉県の志学館高校です。木更津市に位置する私立校である志学館の選手たちは、グラウンド上で常に活気ある声を響かせ、対戦するたびに小倉氏自身もそのパワーを受け取って帰るのだと語っています。これは、単に試合に勝つこと以上の価値が、選手たちの態度や姿勢にあることを示唆しています。彼らの行動は、高校野球における教育的指導の重要性、そして選手育成におけるリーダーシップのあり方を浮き彫りにしています。

小倉全由氏の著書『「一生懸命」の教え方』表紙、高校野球における選手育成とリーダーシップを示す

小倉全由氏の著書『「一生懸命」の教え方』表紙、高校野球における選手育成とリーダーシップを示す

チーム作りと選手育成に不可欠な「一生懸命」の精神

広陵高校の件が示すように、高校野球の現場では、時代に合わせた指導法の転換が求められています。その中で、小倉全由氏の提唱する「元気はつらつとし、マナーを重んじ、最後まで諦めずに一生懸命プレーする」という姿勢は、単なる技術指導を超えた、人間形成の基盤となる哲学であると言えるでしょう。監督の役割は、選手に勝利だけを追求させることではなく、社会に出ても通用する人間性や礼儀、困難に立ち向かう精神力を育むことにもあります。

小倉氏の著書は、現代の高校野球における部活動指導、特に選手育成とチーム作りのあり方について、示唆に富んだメッセージを私たちに伝えています。この騒動を機に、多くの指導者や関係者が「一生懸命」の教え方を再考し、より健全で、選手たちが心身ともに成長できるような高校野球の環境が築かれることを期待します。

参考文献

- 『「一生懸命」の教え方 日大三高・小倉流「人を伸ばす」シンプルなルール』小倉全由 著(日本実業出版社)

- Yahoo!ニュース(ブックバン)2025年8月23日掲載記事「広陵高校騒動に見る『高校野球指導論』の現在地 日大三・小倉全由元監督が語る『お願いしてでも対戦したい学校』」