2025年に70歳を迎えるタレントの所ジョージ氏。長年にわたりレギュラー番組の司会やシンガーソングライターとして活躍を続ける彼の独自の「頭の中」に、多くの人々が関心を寄せています。今回は、著書『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』から、国語辞典には載っていない所氏独自の言葉の解釈を通じて、現代社会における「格差社会」の深層に迫ります。特に、現代の「便利さ」に対する所氏の鋭い洞察は、私たちの生活様式と社会構造に新たな問いを投げかけます。

国語辞典にみる「格差社会」の定義

まず、一般的な国語辞典における「格差社会」の定義を確認します。「デジタル大辞泉」によると、格差社会とは「成員が、特定の基準から見て隔絶された階層に分断された社会」と定義されています。特に、所得・資産面での富裕層と貧困層の両極化、そして世代を超えた階層の固定化が進んだ社会を指します。バブル経済崩壊後の不況が中高年の雇用維持を優先させ、若年層の雇用条件悪化と世代間格差を広げたことが背景にあります。また、規制緩和は成功者とそうでない者との格差を拡大させ、親の経済状況が子の教育機会に影響し、それが将来の就業機会に繋がり、格差が世代を超えて継承されるという深刻な問題も指摘されています。

所ジョージが語る「便利さ」と「格差社会」の関連性

所ジョージ氏は、この「格差社会」の根源を、現代社会が盲目的に受け入れている「便利さ」の中に見出しています。彼は自身の経験を交え、宅配便やコンビニエンスストアが登場した当初の率直な感想を語ります。

「もうずいぶん昔の事になるんだけどさ、宅配便とコンビニが始まった時に、私はそんな商売がうまくいくわけ無い!そもそもそんなに使わないよな~って思ったんだよね。ところがどうでしょう、今やすっかり暮らしに定着して、宅配便とかコンビニをやってる会社は大企業になっちゃった。」

この発言は、現代社会におけるこれらのサービスの圧倒的な普及とその影響を浮き彫りにします。

所氏は、便利なものを利用すること自体は良いとしつつも、その使い方には慎重であるべきだと主張します。

「便利な時に使うのは良いよ、でもさ、自分の物くらい他人任せにしないで、持って行くもんでしょ。便利だからって、なんでもかんでもお構いなしに使うのは違うし、わきまえてない事にもなる。」

彼は、かつてお歳暮やお中元は、相手の都合を確かめ、自ら持参するのが礼儀であったと例を挙げます。そうすることで、相手との人間関係が深まる機会が生まれたと指摘します。

「そうすると、相手も気を遣って、わざわざありがとうね、ちょっと上がっていって、お茶とかご飯でも食べていきなよ!っていう感じになって、お付き合いが深まるものだったの。それが今や、お歳暮やお中元も宅配便で送ってお終いでしょ?」

所氏は、現代においても目上の方に物を届ける際は自ら出向くか、それができない場合は手紙を添えるなど、昔ながらの礼儀を重んじていると語ります。これは単なる形式ではなく、相手への敬意と、それを通じて育まれる人間関係を大切にする姿勢の表れです。

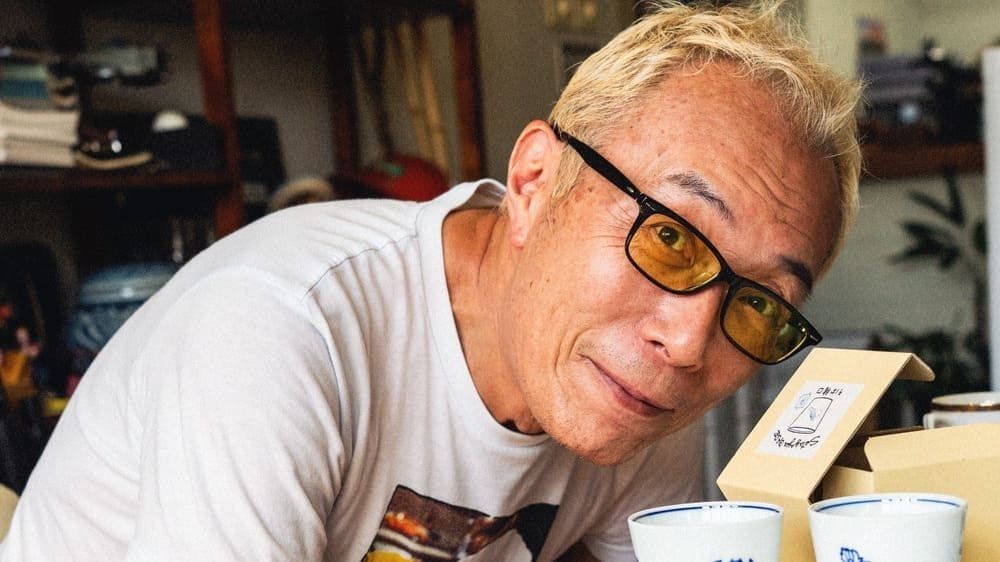

所ジョージ氏が自転車にまたがり、独自のライフスタイルを表現している様子

所ジョージ氏が自転車にまたがり、独自のライフスタイルを表現している様子

「考えなしの便利さ」が招く現代社会の課題

所ジョージ氏の視点から見ると、「考えなしに便利なものに飛びつく」人々が増えることが、今日の「格差社会」を形成する一因となっていると言えます。彼は、現代の過度な便利さへの依存が、人間本来の自立心や他者への配慮、そして豊かな人間関係を築くための努力を希薄にしていると警鐘を鳴らします。単に物を運ぶ、買い物を済ませるという行為の背後にある、目に見えない価値や手間を省くことが、結果として社会全体のつながりの希薄化、ひいては格差の拡大に繋がっているという示唆は、現代を生きる私たちにとって深く考察すべきテーマです。

この所氏の「新解釈」は、単なる利便性の追求が、社会の分断や人間関係の希薄化を招く可能性があるという、現代社会の課題に対する貴重な提言と言えるでしょう。私たちは、日々の生活の中で「便利さ」とどのように向き合い、人間性豊かな社会を維持していくべきか、改めて考えるきっかけを与えられます。

参考文献

- 『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』(ネコ・パブリッシング)

- デジタル大辞泉 (小学館)