近年、子どもを対象とした精神科訪問看護の利用が急速に増えています。訪問看護師や作業療法士が自宅を訪れ、発達障害を含む精神障害を抱える子どもたち、そして不登校に悩む多くの子どもたちに寄り添います。ある保護者はこのサービスを「我が家にとって生命線だ」と表現しており、その重要性が浮き彫りになっています。本記事では、精神科訪問看護の現場を取材し、その実態と支援のあり方について深く掘り下げます。

自宅で支える:ひろき君(17歳)の精神科訪問看護の現実

大阪郊外のマンションの一室。7月のある午後2時、インターホンが鳴り、穏やかな雰囲気の男性、訪問看護師の大橋さん(仮名)がやってきました。「ひろきくん、いけそう?」と声をかけると、パソコンのゲーム画面に向かっていたひろき君(仮名、17歳)が椅子ごと振り返り、少し笑顔を見せます。大橋さんは手際よく血圧を測り始めました。

母親が「薬の話、していい?」とひろき君に尋ね、大橋さんに服薬に関する相談を始めます。ひろき君は、時折ストレスがきっかけでけいれん発作を起こすことがあり、服用している睡眠導入剤との相性が良くないと感じていると母親は言います。ひろき君自身もゲームソフト「マインクラフト」を操作しながら、大橋さんに早口で状況を説明しました。「薬を飲んだ後、眠かったけど、眠くないみたいな。目はぱっちり開いてるけど、体は眠いみたいな感じ」と、歯切れの良い大阪弁で会話が弾みます。

自宅で精神科訪問看護を受ける子どもの様子。専門の看護師が家庭を訪れ、寄り添いながらケアを提供する。

自宅で精神科訪問看護を受ける子どもの様子。専門の看護師が家庭を訪れ、寄り添いながらケアを提供する。

現在、通信制高校に籍を置くひろき君は、小学3年生の頃から次第に学校へ行けなくなり、その後、発達障害の一つである自閉スペクトラム症(ASD)と診断されました。母親の付き添い登校、特別支援学級の利用、特別支援学校の中等部進学など様々な試みを行いましたが、パニックを起こすなど行動が安定せず、小・中学校にはほとんど通学できませんでした。

現在の通信制高校でも、月に数回ある通学日にはなかなか参加できていません。そんなひろき君が週2回、1回30分ずつ自宅で受けているのが、医療の一環としての精神科訪問看護です。このサービスにつながったのは、2024年12月にけいれん発作を起こして救急搬送されたことがきっかけでした。そのまま2ヶ月間入院し、退院した2025年2月から、けいれん発作への対応を含め、本格的に訪問看護の利用を始めたのです。

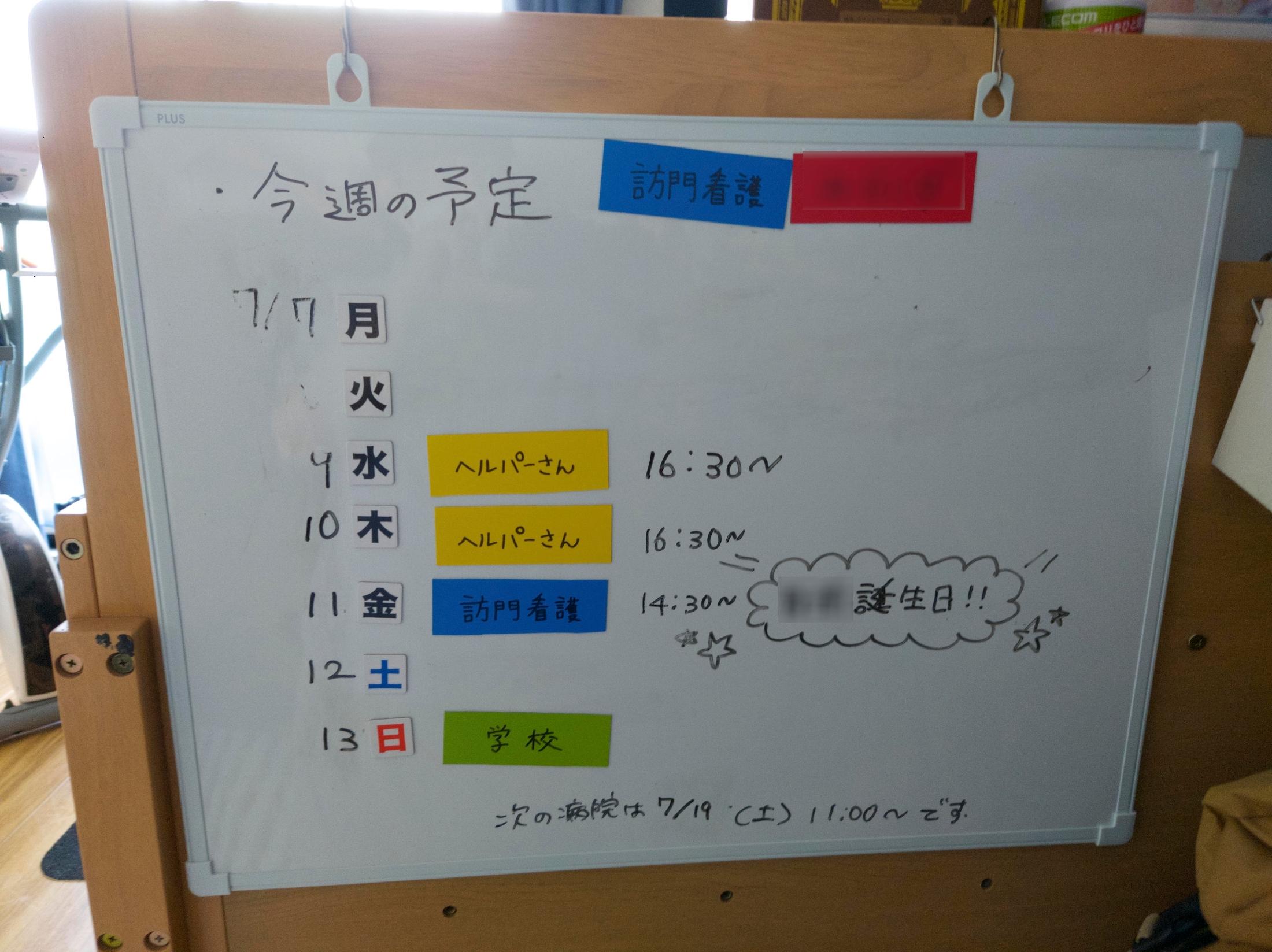

ひろきくんの自室に設置されたホワイトボード。自閉スペクトラム症の特性を持つ彼が、一日の予定や生活の見通しを立てやすくするための工夫が凝らされている。

ひろきくんの自室に設置されたホワイトボード。自閉スペクトラム症の特性を持つ彼が、一日の予定や生活の見通しを立てやすくするための工夫が凝らされている。

精神科訪問看護がもたらす包括的支援の重要性

ひろき君のケースが示すように、精神科訪問看護は、発達障害や不登校など様々な精神的な困難を抱える子どもたちとその家族にとって、極めて重要な支援となっています。家庭という最も安心できる場所で、専門の看護師が個別の状況に応じたケアを提供することで、服薬管理から生活指導、心のケアに至るまで多岐にわたるサポートが可能になります。これにより、子どもたちは安定した日常生活を送ることができ、家族もまた、精神的な負担が軽減され、共に困難に立ち向かう力を得ることができます。このサービスは、子どもたちのメンタルヘルスケアの質の向上に不可欠な存在と言えるでしょう。

参考文献

- Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部