昨年から続く日本のコメ価格高騰は、多くの家庭に影響を及ぼし、その背景にはさまざまな憶測が飛び交いました。一部では「南海トラフ地震や台風への不安からの買い占め」や「業者による売り惜しみ」が原因として挙げられましたが、2025年8月、政府はコメ価格高騰の根本的な原因が「生産量の不足」にあると断定し、増産への方針転換を固めました。では、なぜ生産量が不足し、これほどの値上がりを招いたのでしょうか。また、農業協同組合(JA)が定める「概算金」などの価格決定メカニズムが、高騰に影響を与えているとの意見もあります。本稿では、コメ価格が決定されるメカニズムと今後の見通しについて、専門家の見解を交えながら深く掘り下げていきます。

店頭に並ぶ備蓄米の様子。コメ価格高騰と政府の対応を示す象徴的な光景。

店頭に並ぶ備蓄米の様子。コメ価格高騰と政府の対応を示す象徴的な光景。

令和のコメ騒動:深刻な生産量不足の実態

「今日もおコメが買えない……」。昨夏、スーパーの棚からコメが消えた光景は、多くの人々の記憶に新しいでしょう。その後、店頭にコメは戻ったものの、価格は高止まり。年が明けても歴史的な高騰が続き、農林水産大臣の交代や備蓄米の放出など、コメを巡る話題は尽きませんでした。この「令和のコメ騒動」とも呼べる状況の根底には、「需要に対して生産量が不足していた」という明確な事実が存在します。

政府は8月、これまで「事実上の減反政策」とされてきたコメの生産調整を見直し、増産へと舵を切る方針を打ち出しました。また、農林水産省が7月30日に公表した調査結果では、中間業者による在庫の抱え込み、いわゆる「流通の目詰まり」は確認されなかったと報告されています。三菱総合研究所で農業政策の研究提言を行う稲垣公雄氏も、政府の見解に同意し、今回のコメ高騰の主因が「生産量の不足」にあると繰り返し指摘してきました。

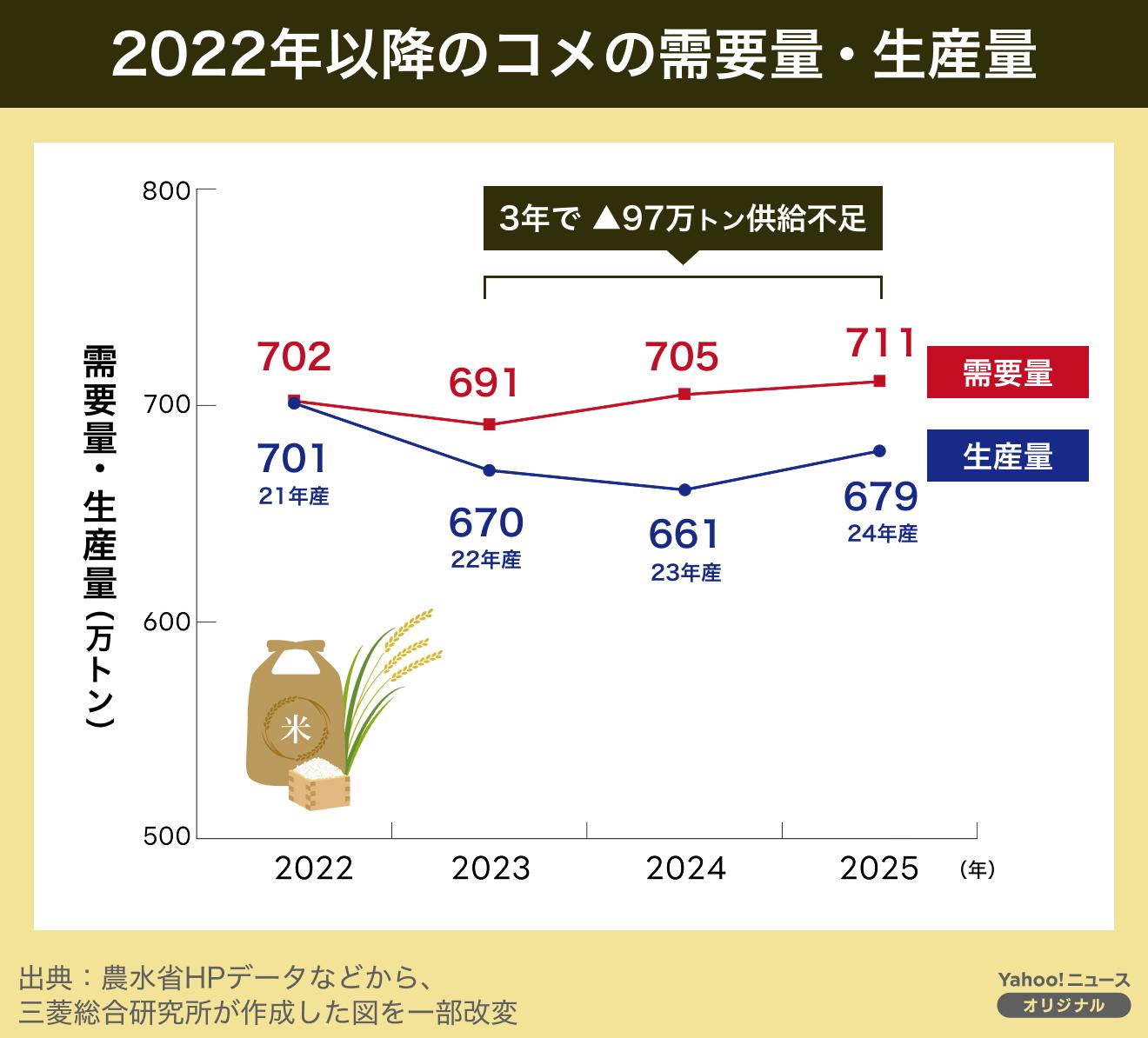

では、実際にどの程度のコメが不足していたのでしょうか。農林水産省が毎年発表する年間のコメ需要量と生産量(日本全国の計画供給量)によると、2022年産と2023年産を合わせて、約65万トンもの生産量が不足していたことが明らかになりました。さらに、2024年産についても、今年7月の発表で32万トンほどの不足が見込まれており、これらを合わせると合計で約97万トンものコメが足りていない計算になります。これは、ごはん茶碗にして約140億杯分に相当する膨大な量です(※生米を炊くと重さが約2.2倍になり、茶碗1杯につき炊いた米を150g盛ると仮定した場合)。

コメの需要と生産量の推移を示すグラフ。日本における生産量不足の現状を視覚的に解説。

コメの需要と生産量の推移を示すグラフ。日本における生産量不足の現状を視覚的に解説。

なぜわずかな不足が価格高騰を招くのか?

実は、コメのような食料品は、わずかに生産量が減少しただけでも価格が大きく変動しやすい特性を持っています。経済学的に見ると、モノの値段は基本的に需要と供給のバランスによって決まりますが、そのギャップが大きいほど価格は急騰します。嗜好品であれば、価格が高くなれば消費者が購入を控えるため、需要が減り、価格の変動は抑えられがちです。しかし、コメは日本人の食生活に不可欠な主食であり、多少価格が高くなっても多くの人が購入を続けるため、需要が大きく変動することはありません。この結果、供給量のわずかな減少でも需要との差が広がり、価格が大きく上昇してしまうのです。このように、量がわずかに不足しただけでも大きく値動きする商品は、経済学において「価格弾力性が低い」と表現されます。

今回のコメの供給不足も、年間の生産量に対して約1割程度でしたが、それでもこれほどの歴史的な高騰を招きました。類似のケースとしては、2024年に発生した白菜の高騰が挙げられます。不作により白菜の供給量が例年の2〜3割落ちただけで、販売価格が一時的に5倍ほどに跳ね上がりました。これらの事例は、食料品の価格弾力性の低さが、いかに市場価格に大きな影響を与えるかを物語っています。

増産が急務、しかし潜む新たなリスク

上記の事実を踏まえると、コメ価格の安定化に必要な第一の策は「増産」に他なりません。供給量を増やし、市場原理に基づいて価格を安定させるというシンプルな政策が求められます。しかし、増産には新たなリスクが潜んでいると、稲垣氏は警鐘を鳴らしています。

「ただし注意すべきは、増産により価格が下がりすぎるリスクもあるということです。あまりの値下がりは生産者にとってマイナスですから、価格低下に対する政策的な対応が必要です。現状のセーフティネットで十分なのかの検討、備蓄米の買い入れ・買い戻しを機動的に行う準備など、早急に検討して提示しないと、農家としては安心して増産が進められません。」

つまり、無計画な増産はコメの供給過剰を引き起こし、今度は価格が暴落するリスクをはらんでいます。これは、懸命に生産に励んだ農家にとって大きな打撃となり、将来的な生産意欲の減退にも繋がりかねません。そのため、政府は単に増産を促すだけでなく、価格暴落に備えた「セーフティネット」の整備や、備蓄米の買い入れ・買い戻しを柔軟に行う体制を早急に確立する必要があります。農家が安心して増産に取り組めるような、長期的な視点に立った政策的支援が不可欠なのです。

コメ価格高騰の背景には、単なる投機的な動きではなく、具体的な生産量不足という経済原理がありました。政府による増産方針は一歩前進ですが、同時に、将来の価格変動リスクを見据えた政策的な対応が急務となっています。消費者にとっても、生産者にとっても安定したコメ市場を築くためには、多角的な視点と迅速な行動が求められています。