公明党の連立離脱表明から内閣総理大臣指名選挙までの間、日本の政局は大きく揺れ動きました。一時は立憲民主党、国民民主党、日本維新の会の野党3党による「玉木首相誕生」も真剣に取り沙汰され、国民の注目を集めました。前回の参院選を経て自民党の一強体制が崩れ、日本が「多党化時代」に突入した背景があります。独立行政法人経済産業研究所(RIETI)の坂本雅純コンサルティングフェローは、長く多党政治が続いてきたドイツでは選挙から政権樹立まで何ヶ月もかかることがあり、そこに高度な政治技術と仕組みが存在すると指摘します。本稿では、多党化が進む日本政治がドイツから学び得る連立政治の教訓を考察します。

日本の政局大変動と多党化の現実

公明党の連立離脱表明後、「政局ドラマの始まり」「本当に判断が難しい」「仮に私が首相に選ばれたとしても政権運営が厳しい」といった野党各党の発言が相次ぎ、政治状況は刻々と変化していきました。長年の「自公連立政権」という常識の崩壊は、テレビ番組で首相指名選挙の仕組みが連日解説される異例の光景を生み出しました。結果的には自由民主党(以下、自民)と日本維新の会(以下、維新)の協力により高市早苗首相が誕生しましたが、「今後の政治はどうなるのか」という国民の不安は払拭されていません。前回の参院選を経て自民党の一強が崩れ、日本が「多党化時代」に突入したことが、この変動の背景にあります。

多党政治の「先輩」ドイツの教訓

日本の多党化時代において、多党政治の「先輩国」であるドイツの経験は重要です。ドイツ政治には下記のような特徴があります。

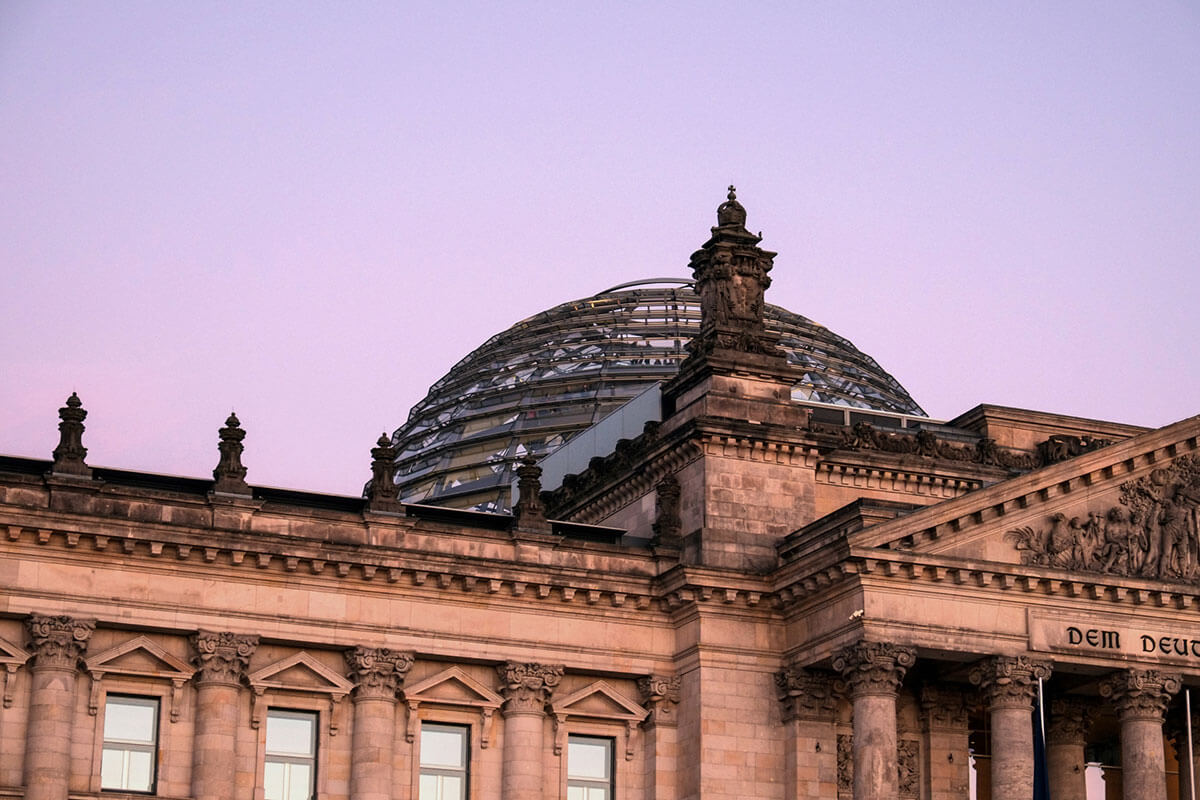

ベルリンのドイツ連邦議会議事堂:多党政治の象徴

ベルリンのドイツ連邦議会議事堂:多党政治の象徴

- ナチスの反省もあり、一政党が単独過半数を取りづらい比例代表制重視の選挙制度になっている

- 政権運営には議会での過半数が必要なので、複数政党で連立政権を組むのが常である

- 連立相手は流動的である。すなわち「昨日の敵は今日の友」である

独立行政法人経済産業研究所(RIETI)コンサルティングフェローの坂本雅純氏は、こうしたドイツの政治に、高度な政治技術と仕組みが存在すると強調します。

結論

多党化が進む日本政治の参考になる点は多いため、今回はドイツの現政権を例として、ドイツ政治の合意形成プロセスの要点をご紹介したいと考えます。この考察が、日本の多党化時代における安定した政権運営の模索に役立つことを期待します。