東京女子医科大学の岩本絹子前理事長の逮捕は、私立大学におけるガバナンスの問題点を改めて浮き彫りにしました。巨額のアドバイザー報酬支払いを巡る背任容疑での逮捕劇は、日本大学の田中英寿元理事長の事件を彷彿とさせ、私立大学経営の闇を露呈したと言えるでしょう。本稿では、この事件を基に、私立大学におけるガバナンスの課題と、来る改正私学法による改善の可能性について考察します。

私立大学で不祥事が繰り返される根本原因

なぜ私立大学ではこのような不祥事が後を絶たないのでしょうか。東京女子医大の山中学長は、東洋経済オンラインのインタビューで「創業家との決別という意味では、岩本容疑者の逮捕は悪いことではない」と述べています。岩本前理事長は、大学での研究実績や教育経験は乏しいにも関わらず、創立者の血縁というだけで理事長に就任していました。まさに「女帝」と呼ぶにふさわしいほどの権力を振るい、今回の事件へと繋がったのです。

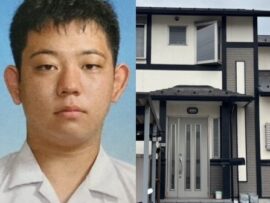

東京女子医大病院の看板

東京女子医大病院の看板

私立大学における理事長は、理事会を掌握し、人事、事業計画、予算執行など、大学経営のほぼ全てを決定する絶大な権限を持っています。この強大な権力が、時に暴走を招き、不祥事へと発展してしまうのです。株式会社や公益法人では、監督機能と執行機能の分離など、経営トップへの牽制機能が強化されていますが、学校法人ではそのような仕組みが十分に機能していません。

改正私学法は「理事長の暴走」を止められるか?

2025年4月に施行される改正私学法は、学校法人のガバナンス強化を目的としています。しかし、本当に理事長の暴走を止めることができるのでしょうか。

創業家支配からの脱却

岩本前理事長の事件は、創業家による世襲制がガバナンス不全の温床となることを示唆しています。創業家出身者だからといって、経営能力が保証されているわけではありません。むしろ、その特権意識が組織の硬直化や不正を招く可能性があるのです。改正私学法では、理事の選任プロセスを透明化し、外部人材の登用を促進することで、創業家支配からの脱却を目指しています。

評議員会の強化

改正私学法では、評議員会の権限が強化されます。評議員会は、理事会の業務執行を監督する機関であり、理事の選任や解任にも関与します。評議員会に外部有識者を増やすことで、理事会に対するチェック機能を高め、理事長の暴走を抑止することが期待されます。

未来への展望:透明性と説明責任の向上

改正私学法は、私立大学のガバナンス改革に向けた第一歩と言えるでしょう。しかし、真の改革のためには、法改正だけでなく、各大学が自主的に透明性と説明責任を向上させる努力が不可欠です。情報公開を積極的に行い、ステークホルダーとの対話を深めることで、健全な大学経営を実現していく必要があります。 教育専門家の佐藤一郎氏(仮名)は、「私立大学は、公共性の高い教育機関であることを自覚し、社会からの信頼回復に努めなければならない」と指摘しています。

まとめ

東京女子医大の事件は、私立大学におけるガバナンスの脆弱さを改めて示しました。改正私学法を契機に、創業家支配からの脱却、評議員会の強化など、ガバナンス改革を断行し、透明性と説明責任を向上させることが求められています。 今後の私立大学経営の行方に注目が集まります。