いちき串木野市に架かる橋が、完成から4年以上経っても未だ開通していないという、地域住民にとっては悩ましい状況が続いています。この記事では、その背景にある地権者との補償問題、そして地域住民の生活への影響、今後の見通しについて詳しく解説します。

未開通の橋、その現状と課題

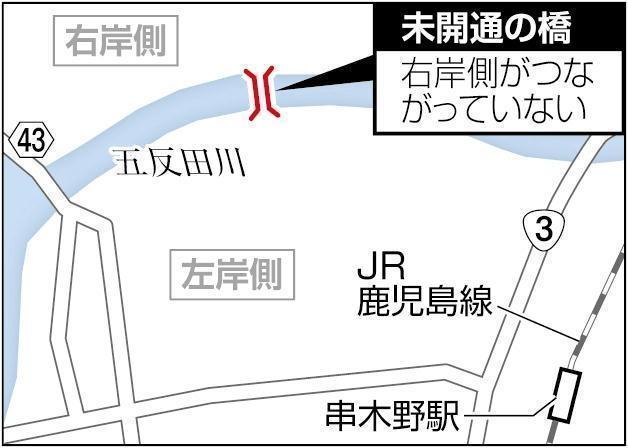

JR串木野駅から北西約750m、五反田川に架かる全長約60m、幅約11.5mの橋。2020年10月にほぼ完成していながら、右岸側の地権者との補償交渉が難航し、橋と道路の接続部分の工事が滞っている状態です。左岸側は封鎖され、橋は宝の持ち腐れとなっています。

封鎖された橋の左岸側

封鎖された橋の左岸側

この橋は、九州電力川内原子力発電所のある薩摩川内市と隣接しているいちき串木野市にとって、原発事故や津波発生時の避難路としての役割も期待されています。また、右岸側の住民にとっては中心市街地へのアクセスが向上するなど、地域活性化の起爆剤となる可能性も秘めています。

地権者との補償交渉の難航

市は2014年5月に地権者への説明会を実施し、「同意を得られた」としていますが、補償内容については明確な言及がなく、用地取得の確約がないまま着工したと見られています。総事業費約9億8000万円のうち、橋梁自体は完成しているものの、肝心の接続部分の工事は地権者との補償問題が解決しない限り、進展は見込めません。

読売新聞

読売新聞

地権者である鹿児島市の男性(85)は、「早期開通を望んでいるが、補償内容に納得できない」と主張。市側は「強制収用に向けた手続きを進める一方、任意での話し合いにも応じる」としており、膠着状態が続いています。都市計画に詳しい専門家、例えば(仮称)山田教授は、「公共事業における地権者との合意形成は、事業の成否を左右する重要な要素。双方が納得できる解決策を見出すことが不可欠」と指摘しています。

地域住民への影響と今後の展望

左岸側に住む会社員男性(52)は、「右岸側に家を買おうと考えていたが、橋の開通が遅れているため話が進められない。津波の際の避難路としても重要なので、早期開通を願っている」と訴えています。彼の声は、多くの地域住民の切実な思いを代弁していると言えるでしょう。

市は昨年7月に県の事業認定を受け、今年1月には県収用委員会に収用の裁決申請と明け渡しの申し立てを行いました。今後は県収用委が補償内容などを調査し、判断を下すことになります。一日も早い開通を望む地域住民の声に応えるべく、市と地権者、そして県収用委による建設的な協議が求められています。