明治時代の偉人、秋山好古。日露戦争の英雄として知られる彼が、実は教員だった時代があったことをご存知でしょうか?今回、坂の上の雲ミュージアム(松山市)で、秋山好古が教員を辞職した際の直筆の辞職願が初公開されることになりました。若き好古の決断、そして日本の未来を変えた転身の物語に迫ります。

若き好古の選択:安定の教職を捨て、軍人の道へ

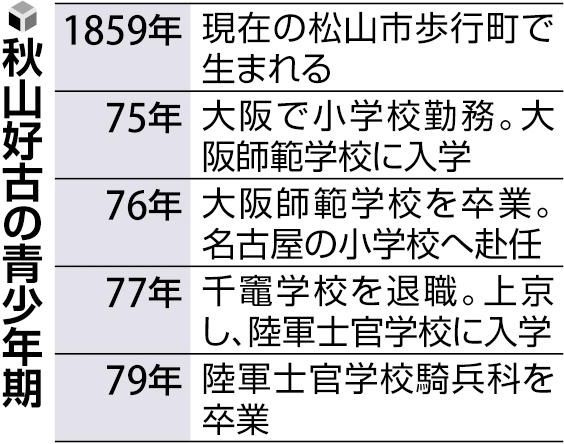

数え年10歳で明治維新を経験した秋山好古は、17歳で大阪師範学校に入学。卒業後、名古屋の小学校で教員として働き始めます。当時の月給30円は高給であり、安定した生活が約束されていました。

しかし、1877年2月6日、好古は愛知県令宛てに辞職願を提出します。「母が重症」という理由で依願退職を願い出たのです。端正な文字で書かれたこの辞職願は、若き好古の揺るぎない決意を物語っています。

alt=端正な文字で書かれた秋山好古の辞職願

alt=端正な文字で書かれた秋山好古の辞職願

坂の上の雲ミュージアムの西松陽介学芸員は、好古が貧しい武士の家庭に育ったことを指摘し、「生活の糧となる教員の職を捨て、新たな道へ進もうとした人生の転換点」と分析しています。母の看病は表向きの理由で、実際には軍人になるという強い意志があったと考えられています。

わずか半年の教員生活を終え、好古は陸軍士官学校を受験するために上京。騎兵を選び、日本の騎兵の礎を築くことになります。司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』でも、この選択が日本の運命を左右したと描かれています。

好古の転身の理由:武士の誇りと、時代への挑戦

なぜ好古は教員から軍人へと転身したのでしょうか?諸説ありますが、秋山好古大将伝記刊行会の『秋山好古』(1936年)では、いくつかの理由が挙げられています。教職は生活のための手段に過ぎなかったこと、松山には兵営がなく軍人という概念が希薄だったこと、そして西郷隆盛の西南戦争の影響などが考えられます。

alt=若き日の秋山好古

alt=若き日の秋山好古

また、坂の上の雲ミュージアムの石丸耕一学芸員は、徳川家の親藩だった松山藩が明治維新で敗者となったことが影響したと分析しています。武士としての誇りを持つ好古は、軍人として立身出世することで、藩や地域、そして日本のために貢献したいと考えたのではないでしょうか。

興味深いことに、好古は晩年、教育者として陸軍の教育総監や北予中学(現松山北高)の校長を務めました。教育への情熱を持ち続けていたことが伺えます。

明治という時代は、努力次第で誰でも夢を叶えることができる時代でした。好古もまた、その波に乗り、自己実現を目指して邁進したのです。西松学芸員は、「辞職願に込められた好古の思いを想像してみてほしい」と語っています。

今回の企画展「あしは、“何”になろうか 『坂の上の雲』にみる明治の気分」では、好古の直筆辞職願をはじめ、明治という時代の息吹を感じられる貴重な資料が展示されます。ぜひ足を運んで、歴史の転換点に立ち会った若き好古の決意を体感してみてください。