北海道や東北地方を中心に、クマによる人身被害が連日のように報じられ、社会的な関心が高まっています。都市部や住宅地での目撃情報も増加の一途をたどり、「新世代クマ」とも呼ばれる新たな課題に直面しています。東京農業大学の山崎晃司教授は、クマという動物が持つ「可愛さ」と「恐ろしさ」という二面性が、人々に複雑な印象を与えていると指摘します。本記事では、山崎教授監修の『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』(日本文芸社)に基づき、最新の研究成果から明らかになったクマの知られざる生態と、安全に共存するための正確な知識をご紹介します。

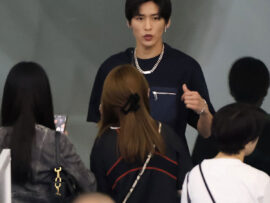

人里近くに出没したツキノワグマ。近年、都市部や住宅地でのクマの目撃情報が増加している。

人里近くに出没したツキノワグマ。近年、都市部や住宅地でのクマの目撃情報が増加している。

クマの驚異的な嗅覚:人工的な匂いへの反応と生態への影響

クマの嗅覚は人間の数千倍以上:生活を支える重要な感覚

ネコがマタタビにうっとりするように、クマにも特定の匂いに強く反応する特性があります。意外なことに、その匂いの多くはペンキ、香水、車のワックスといった人工的な製品から発せられるものです。実際に野外では、ペンキが塗られた看板や道具に、ヒグマやツキノワグマが体をこすりつけたり、かじったりする行動が頻繁に目撃されています。これは、これらの製品に含まれる揮発性の「エステル類」という化学成分が、クマにとって非常に強い刺激臭として作用しているためと考えられています。

クマの嗅覚は、人間の数千倍以上、イヌをも凌ぐともいわれるほど優れています。視覚や聴覚情報よりも、匂いが彼らの生活において決定的な役割を果たしています。例えば、動物の死骸、熟した果物、腐った魚などの匂いを数百メートル先から嗅ぎ取り、獲物へと移動する様子が観察されます。また、手に入れた好物を落ち葉や土をかぶせて地面に埋める行動も見られますが、これは後で食べるための貯蔵行動であり、強い匂いを発する獲物を隠す際によく行われます。匂いの方向を見極める際には、鼻を高く上げて風上を向き、匂いの発生源に向かって直線的に進む習性があります。このように、クマにとって嗅覚は、食料探索、縄張り認識、仲間とのコミュニケーションなど、生存に不可欠な基盤となっているのです。

クマとの遭遇:効果的な対処法と「死んだふり」の誤解

「死んだふり」は常に有効ではない:状況に応じた冷静な判断を

山や森を散策中に、不意に目の前にクマが現れた際、多くの人がまず頭に浮かべるのが「死んだふり」かもしれません。しかし、実はこの対処法が、クマとのあらゆる遭遇状況において有効であるとは限りません。クマの行動パターンを理解し、状況に応じた適切な対応を取ることが極めて重要です。

例えば、子グマを連れた母グマと遭遇した場合、クマは子を守るための「防衛的威嚇」を行うことがほとんどです。このような状況では、クマに背を向けず、ゆっくりと後ずさりしながら静かに距離を取るのが効果的とされています。クマは「自分や子どもが守られている」と判断すれば、それ以上追ってくることなく、その場を立ち去ることが多いからです。

一方で、好奇心や空腹、あるいは人間を獲物と認識して接近してくる「積極的な行動」の場合には、「死んだふり」は逆効果となる可能性があります。じっと動かないでいることは、クマに「無抵抗な獲物」と判断させるリスクを高めてしまうからです。

では、最も正しい対処法とは何でしょうか。基本は、クマとの距離があるうちに、決して慌てずに、静かに後ずさりして距離を確保することです。この時、背中を向けて走るのは絶対に避けるべきです。逃げようとする動きは、クマの持つ追跡本能を刺激し、攻撃を誘発する恐れがあります。「クマに出会ったら死んだふりをすると良い」という言い伝えは広く知られていますが、これは必ずしも科学的に裏付けられた対応ではないため、安易に信じ込まず、常に冷静な判断と適切な行動を心がけることが大切です。

クマが人を執拗に追うというイメージの根源:楽古岳ヒグマ襲撃事件の教訓

1970年楽古岳事件が残した深い爪痕:クマの行動理解の重要性

「クマは一度狙った相手を、何日も執念深く追いかける動物なのではないか?」――このような強い印象が社会に広まるきっかけとなったのが、1970年に北海道の楽古岳で発生した大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件です。

この痛ましい事件では、山中で野営していた学生たちがヒグマと遭遇しました。最初の襲撃の後、ヒグマはいったんその場を離れたかに見えましたが、その後も何度もテント周辺に戻ってきては襲撃を繰り返しました。最終的に3名の学生が命を落とすという深刻な事態に至ったのです。このヒグマが数日間にわたって現場周辺にとどまり、学生たちを執拗につけ回すかのような行動を見せたことから、「クマは人を執念深く追いかける」というイメージが広く社会に定着することになりました。

この事件は、ヒグマの行動の予測不可能性と、その潜在的な危険性を浮き彫りにしました。しかし、同時に、一般的なクマの生態や行動原理に対する誤解を生む原因にもなりました。全てのクマが常に人間を執拗に追いかけるわけではなく、多くの場合、遭遇時の人間の行動がクマの反応を左右します。この事件の教訓は、単にクマの恐ろしさを語るだけでなく、クマの行動をより深く科学的に理解し、過去の事例から学び、適切な安全対策を講じることの重要性を示唆しています。現代においても、この事件は、野生動物との共存を考える上で避けては通れない重要な歴史的教訓として、私たちに語りかけています。

結論

クマは、可愛らしい外見と危険な野生を併せ持つ、複雑で魅力的な動物です。人身被害が相次ぐ現状において、彼らの生態を科学的に理解し、適切な知識と対策を身につけることが、私たち人間とクマとの安全な共存の鍵となります。驚異的な嗅覚を持つクマの習性を理解し、遭遇時には「死んだふり」のような誤解を招く対処法に頼るのではなく、状況に応じた冷静かつ合理的な行動が求められます。

楽古岳ヒグマ襲撃事件のような過去の悲劇から学び、専門家が提供する正確な情報に基づいた行動指針を社会全体で共有していくことが不可欠です。都市近郊への出没が増える「新世代クマ」の問題は、私たち一人ひとりが野生動物への理解を深め、適切な距離感を保ちながら共生していくための、新たな課題を提示していると言えるでしょう。

参考文献

- 山崎晃司監修『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』(日本文芸社)