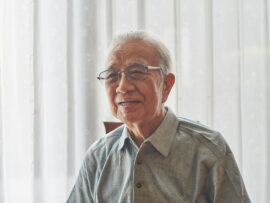

首都直下地震は、いつ起きてもおかしくない深刻な脅威です。大規模な被害に加え、情報網の混乱も懸念されます。家族との連絡が途絶え、生活再建の目途が立たない状況下では、デマや流言が拡散しやすく、パニックを引き起こす可能性があります。本記事では、過去の災害事例を踏まえ、首都直下地震発生時に想定される情報の問題点と、私たち一人ひとりができる対策について、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長の関谷直也教授の見解を交えながら解説します。

過去の災害から学ぶデマ・流言の脅威

首都直下地震への備え

首都直下地震への備え

関東大震災では、デマに基づく大虐殺が発生し、東日本大震災でも救助活動の妨げとなりました。関谷教授は、「災害時は緊迫した状況から生まれる不安や怒りから差別的な流言が広まりやすい」と指摘します。

SNS時代の情報拡散リスク:能登半島地震の教訓

能登半島地震の被災状況

能登半島地震の被災状況

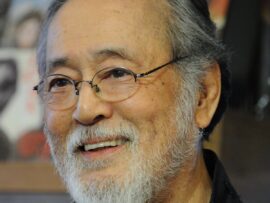

2024年1月の能登半島地震では、SNSで救助要請の偽情報が拡散し、混乱を招きました。関谷教授は、被災地からの正確な情報発信は困難であることを強調します。刻々と変化する状況をリアルタイムで把握することは難しく、古い情報が拡散され続けるリスクも存在します。

善意による情報拡散も、結果的に混乱を助長する可能性があります。関谷教授は、「自分が見ていない情報は拡散しない」ことの重要性を訴えます。首都直下地震では、1都3県で3600万人以上が被災する可能性があり、個々のニーズを把握し、正確な情報を集約することは非常に困難です。

デマ・流言の種類と影響

関谷教授によると、デマや誤情報には様々な種類があり、その影響も多岐にわたります。例えば、物資の不足に関するデマは買い占めを誘発し、救助活動の妨げになる可能性があります。また、特定の地域や集団に対する差別的なデマは、社会不安を増幅させ、人々の協調を阻害する恐れがあります。

情報リテラシーを高め、冷静な判断を

首都直下地震に備え、私たち一人ひとりが情報リテラシーを高めることが重要です。情報の出所を確認し、公式発表や信頼できるメディアの情報に基づいて行動しましょう。不確かな情報は拡散せず、冷静な判断を心がけることが大切です。