日本の食卓を支える農業の未来に、深刻な影が落ちている。食料自給率の低下、米価の高騰、そして高齢化と後継者不足。このままでは、2050年には日本の農業は消滅してしまうかもしれない。この記事では、秋田県大潟村あきたこまち生産者協会の涌井徹会長の提言を基に、日本の農業が抱える課題と未来への展望を探る。

食料危機の現実:米不足が突きつける日本の脆弱性

近年の米不足は、日本の食料安全保障の脆弱性を露呈させたと言えるだろう。涌井会長は、減反政策の長期化による生産力の低下こそが、この事態を招いた根本的な原因だと指摘する。

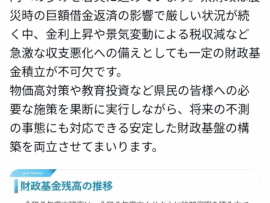

秋田県大潟村の田んぼ風景

秋田県大潟村の田んぼ風景

一時的な米価高騰は農家にとってプラスに見えるかもしれない。しかし、物価高騰の中、消費者がより安価な輸入米や小麦に流れる可能性も高く、結果として国内の米需要はさらに減少し、離農を加速させる悪循環に陥る恐れがある。

減反政策の功罪:50年の歴史がもたらしたもの

戦後の米余りを解消するために導入された減反政策。しかし、50年以上続いたこの政策は、日本の農業に深刻な歪みをもたらした。涌井会長が入植した1970年には1400万トンだった米の収穫量は、現在では半減の700万トンにまで落ち込んでいる。耕作面積の減少も深刻で、2030年には東北地方全体の耕作面積に匹敵する92万ヘクタールもの農地が失われると予測されている。

農業の未来:家業から産業への転換

日本の農業従事者の平均年齢は67〜68歳。2040年には基幹的農業従事者数は現在の130万人から30万人まで減少すると見込まれている。この深刻な状況を打破するためには、農業を「家業」から「産業」へと転換させる必要があると、涌井会長は提言する。

農業の近代化、スマート農業の導入、そして若者にとって魅力的な職業としての農業の確立。これらが、日本の農業の未来を拓く鍵となるだろう。「食」の安全保障を守るためにも、農業の持続可能な発展に向けた取り組みが急務となっている。

2050年の農業:希望を描くために

食料自給率の向上、持続可能な農業の実現、そして未来世代への食の継承。これらは、私たちが2050年に向けて取り組むべき重要な課題だ。日本の農業の未来は、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっている。