職場での飲み会、忘年会、新年会、歓送迎会…日本では何かと「お酒の席」が設けられます。近年、アルコールハラスメント(アルハラ)が問題視され、以前よりは風潮も変わってきたとはいえ、まだまだ「飲めない」と言いにくい雰囲気も残っているのではないでしょうか。

実は、日本における組織と飲酒の密接な関係は、遥か昔にまで遡ります。現代の飲みニケーションにも通じる、その歴史の深淵を覗いてみましょう。

宴席の変遷:儀式の場から現代のコミュニケーションツールへ

先日、ある異業種交流会に参加した時のことです。目上の方から勧められたお酒を丁重にお断りしたところ、隣席の男性から「せっかく勧められているのだから…」と促されてしまいました。自分がお酒を飲むことで相手に媚びへつらう、そんな光景を目の当たりにし、驚きとともに、日本における飲酒文化の複雑さを改めて実感しました。

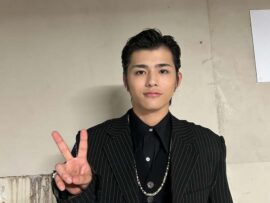

異業種交流会の様子

異業種交流会の様子

古代日本の飲酒文化:政治と儀式の中心にあったお酒

現代の飲み会とは異なり、古代日本では、飲酒、特に宴会は政治や儀式の重要な一部でした。奈良時代や平安時代の貴族社会において、お酒は単なる嗜好品ではなく、社会的地位や権力を象徴するものでした。

例えば、正月の宮中行事を見てみましょう。天皇は大極殿で貴族たちから新年の祝賀を受け、その後、天皇主催の宴が催されます。これは現代の新年会とは全く異なる性格を持つ、天皇と臣下が酒食を共にする「儀式」でした。

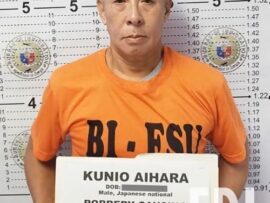

お神酒

お神酒

このような公式な宴会は「節会」と呼ばれ、正月以外にも、3月3日、5月5日、7月7日などの節目の日や、外国使節の来訪、遣唐使の任命時などにも行われました。歴史学者である山田教授(仮名)は、「当時の宴席は、現代のビジネスシーンにおける接待や会議のような役割を果たしていた」と指摘しています。 お酒の飲み方一つで地位や出世に影響が出た時代、お酒が飲めない人は苦労したに違いありません。

現代社会における飲酒文化:新たな価値観と課題

現代社会において、飲酒を取り巻く環境は大きく変化しました。アルハラへの意識の高まりや、健康志向の浸透など、お酒との付き合い方も多様化しています。

しかし、歴史的に根付いた飲酒文化の影響は依然として残っており、職場での飲み会がコミュニケーションの場として重視される風潮も未だに見られます。

今後、日本の飲酒文化はどのように変化していくのでしょうか。多様な価値観を尊重し、誰もが心地よく過ごせる社会の実現に向けて、新たな模索が続いています。