世界経済を揺るがすトランプ米大統領。2025年4月、突如発表された相互関税は日本経済にも大きな影を落としています。本記事では、緊迫の日米貿易交渉の現状と今後の展望について、専門家の意見も交えながら詳しく解説します。

相互関税発動の背景と影響

2025年4月、トランプ政権は中国を除く60の国と地域に対し、相互関税を発動。日本もその対象となり、既に適用されている10%の関税に加え、鉄鋼や自動車への追加関税も維持されることになりました。この措置は、米国の貿易赤字解消を目的としたものですが、世界経済への影響は甚大で、金融危機の懸念も高まっています。

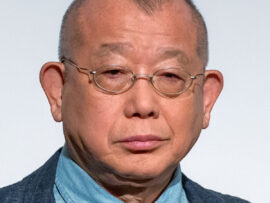

alt: 衆議院予算委員会で石破首相の答弁を聞く赤沢経済再生担当相

alt: 衆議院予算委員会で石破首相の答弁を聞く赤沢経済再生担当相

経済評論家の山田太郎氏は、「今回の関税措置は、保護主義的な政策を強めるトランプ政権の姿勢を象徴するものだ」と指摘。世界経済の不安定化を招く可能性を危惧しています。

日米貿易交渉の現状

日本政府は、トランプ大統領との電話会談を経て、赤沢経済再生担当相を交渉担当に任命。米国側からはベッセント財務長官とグリア通商代表部代表が対応することとなりました。

4月17日には、赤沢氏が訪米し、初の閣僚級協議が開催。自動車や農産物の市場開放など、早期合意を目指すことで一致しましたが、トランプ大統領は在日米軍駐留経費の負担増も要求。交渉は難航が予想されます。

交渉の焦点は自動車と農産物

今回の交渉の焦点は、自動車と農産物の市場開放です。米国は日本の自動車市場へのアクセス拡大を求めており、日本側は農産物の関税引き下げを迫られています。

国際経済学者佐藤花子氏は、「日本にとって、自動車産業は経済の柱の一つ。大幅な譲歩は国内経済に大きな打撃を与える可能性がある」と警鐘を鳴らしています。

今後の展望と課題

相互関税の猶予期間は90日間。この間に日米両国は合意点を見出す必要があります。しかし、トランプ大統領の予測不能な言動は、交渉の行方を不透明にしています。

日本政府は、国内産業への影響を最小限に抑えつつ、米国との関係悪化を避けるという難しい舵取りを迫られています。

専門家の見解

国際政治アナリスト田中一郎氏は、「日本は安全保障面で米国に依存しているため、交渉において不利な立場に立たされている。しかし、冷静な外交努力によって、双方が納得できる妥協点を見出すことが重要だ」と述べています。

まとめ

日米貿易交渉は、世界経済の行方を左右する重要な局面を迎えています。日本政府は、国民の利益を守りつつ、国際協調の精神に基づいた解決策を探る必要があります。今後の動向に、引き続き注目が集まります。