今や全人口の3割が65歳以上となった高齢化大国ニッポン。身寄りのない高齢者や「できるだけ家族は頼りたくない」という高齢者も急増する中、その受け皿として「身元保証」「高齢者終身サポート」なるサービスが急拡大していることをご存じだろうか。家族代わりの役割を果たす“篤志の事業”のようにも見えるが、法規制が追い付いていないのをいいことに、不健全な事業者が乱立している実態があるのだという。

【写真】身元保証会社への「財産の贈与」に国も注意喚起!?「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」のチェックリスト30項目

(前後編の前編)

***

「ではこちらにサインをお願いします」

とある独り身の高齢者宅。身元保証人となって、生活支援から死後の事務手続きまでを一手に引き受けてくれるというスーツ姿の男がそう促すと、高齢者は「名前書けばいいのね」と応じる。そこに「全ての財産を遺贈する」という文言があることを知らずに――。

超高齢化社会の日本で、身寄りのない高齢者が急増している。2020年の国勢調査のデータによれば、65歳以上の一人暮らし世帯は約672万と、20年前に比べて2倍以上。現役世代にとっても「独身で、両親は他界している」「親しい親族がいない」ということは珍しくない時代だ。他人事と切り捨てられる人はむしろ少数ではないだろうか。

その一方で、高齢者施設への入居や賃貸契約のためには「身元保証人」が求められることが多く、身寄りのないことが原因で契約を結べないという事態が多発している。さらに行政への申請ごとや自身の死後の対応なども含めると、「頼れる家族が身近にいない」ということは、現代社会の大きな問題と化しているのである。

事業者数は10年足らずで「4倍」に

そんな社会的ニーズの受け皿として市場が急拡大しているのが、「高齢者等終身サポート」といわれるサービスだ。家族に代わって「身元保証」のサービスを提供するだけでなく、買い物や通院、行政手続きなど日常生活のサポートから、葬儀やライフラインの停止など死後の事務手続きまで、まさに「家族が行うこと」を代行。昨今では、「親とは縁を切りたいけど、最低限のサポートはしなければ」と考える中高年層の申し込みも増えているという。身寄りのない高齢者やその周辺の現役世代にとって、救世主と言わんばかりの存在なのだ。

「“いざというときに頼れる家族がいない”“できるだけ家族は頼りたくない”という人が増加する中、高齢者終身サポートのニーズが高まっているのはたしかです」

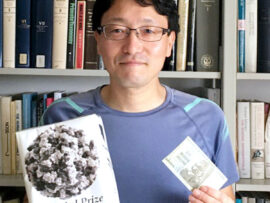

そう話すのは、『老後ひとり難民』(幻冬舎新書)、『自治体が直面する高齢者身元保証問題の突破口』(第一法規)などの著書がある、日本総合研究所の沢村香苗氏。

「私が調査を始めた2017年当時は100程度と見られていた事業者数は、その後行われた総務省の調査によれば、23年時点で少なくとも400以上にまで増えています。これまでは身寄りがなくとも、行政や地域社会での支え合いによって何とかなっていたところが、身寄りのない高齢者の急増によって、そうもいかなくなった。そんなニーズの受け皿として、民間の事業者が多く立ち上がっている状況です」

しかし、

「何の届け出も必要なく誰でも開業できる上、監督省庁は定まっておらず、法規制も追いついていない。こうして無秩序なまま需給ともに急拡大したため、真っ当に事業を行っているところもあれば、不健全と言わざるを得ない事業者も散見されるのが現状です」