東京・板橋区にあるマンションの住人に突然通告された、従来の2.5倍を超える家賃の値上げが波紋を広げています。元々7万2500円だった家賃が19万円になるという驚きの通知に、住人は「一体どうなっているんだ」と困惑しています。現在、マンションを所有する会社には、中国在住の人物が代表者の一人として記載されています。今年2月からはマンションの一室が届け出なしの民泊として貸し出されていたことも発覚しており、板橋区によれば民泊業者として必要な届け出はされていませんでした。今回の事態は、家賃の値上げが適正に行われたのか、そしてその背景にある民泊との関連性は何なのかという問題を提起しています。国際観光に詳しい阪南大学の松村嘉久教授とともに、この問題を深く掘り下げます。

突然の家賃値上げ、借り手は拒否できるのか?その法的根拠と現実

突然の家賃大幅値上げに対し、借りる側はただ従うしかないのでしょうか。日本の法律である借地借家法第32条では、土地や建物の価格上昇、固定資産税などの税負担増加、または近隣の類似物件と比較して家賃が著しく安い場合など、経済状況や市場の変化に基づいて貸主が家賃の値上げを請求することが認められています。しかし、不動産鑑定士であり税理士の冨田建さんによると、家賃改定には貸す側と借りる側の双方の合意が原則となります。合意に至らない場合は、まずは当事者間での話し合い、難しければ調停、最終的には裁判へと発展する可能性があります。ただ、裁判には時間も費用もかかるため、結果的に不本意ながら退去を選択する人も少なくないのが現実です。実際に今回の東京都板橋区のケースでは、住人によると20世帯のうち既に5世帯が退去し、さらに来月には4世帯が退去を予定しているとのことです。家賃の値上げ交渉は、法的な権利がある一方で、現実的な負担を考慮した難しい判断を迫られる場面が多いと言えます。

マンション家賃値上げの背景に民泊経営の影?専門家が見る収益性

[ 民泊経営による収益増について解説する阪南大学の松村嘉久教授]

民泊経営による収益増について解説する阪南大学の松村嘉久教授]

家賃の大幅値上げが通告された板橋区のマンションでは、一部の部屋が「民泊」として利用されていた事実が明らかになりました。民泊に詳しい阪南大学の松村嘉久教授は、この状況について分析します。「例えば1泊2万5000円で、月に20日間稼働させたと仮定すると、それだけで毎月50万円もの収益が得られます。これは従来の家賃である7万2500円はもちろんのこと、値上げ後の19万円と比べても遥かに高い金額です。この収益性を見れば、貸主側が家賃を上げて収益を増やそう、あるいは19万円で住んでもらうよりも、いっそ退去してもらって民泊として営業した方が儲かると判断した可能性は十分に考えられます」と松村教授は指摘します。正規の居住用賃貸よりも、短期滞在向けの民泊の方が高い収益を見込めるという経済的な動機が、今回の家賃値上げの背景にある可能性が高いと言えます。

大阪で急増する「特区民泊」とは?全国の95%が集中する実態

[ 大阪で増加する国家戦略特区における民泊の様子を示す写真]

大阪で増加する国家戦略特区における民泊の様子を示す写真]

そもそも「民泊」とは、地方の活性化や空き家対策などを目的として、一般の住宅に旅行者などを有料で宿泊させる取り組みを指します。修学旅行の受け入れや農業体験と組み合わせるなど、様々な形で活用されてきました。政府は2014年に、外国人観光客の増加に伴う宿泊施設不足の解消や、深刻化する空き家問題への対策として、「国家戦略特区」制度を設け、その区域内では旅館業法の特例として、一定の要件を満たせば「特区民泊」の営業を可能としました。特区民泊の主な要件としては、最低宿泊日数が2泊3日以上であること、居室の面積が25平米以上であることなどが挙げられ、旅館業法と比べて比較的柔軟な運用が可能です。現在、この特区民泊が認められている地域は、東京都大田区、大阪府大阪市、八尾市、寝屋川市など、国家戦略特区に指定された一部の自治体に限られています。

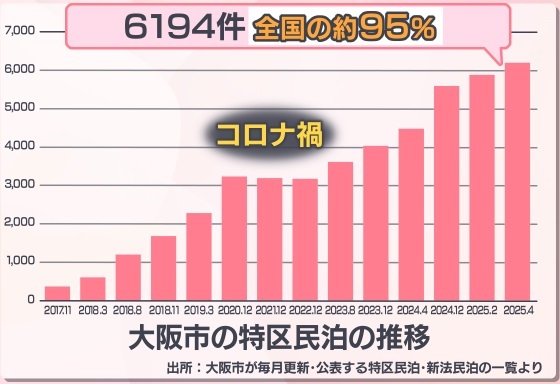

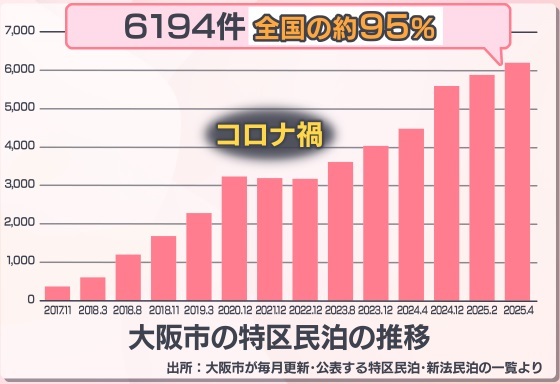

[ 大阪市における特区民泊の件数とその全国比率を示すグラフや図]

大阪市における特区民泊の件数とその全国比率を示すグラフや図]

この特区民泊が、近年大阪で顕著な増加傾向を見せています。特に大阪市内に集中しており、その数は6194件に上り、これはなんと全国の特区民泊件数の約95%を占めています(2024年時点の情報に基づく)。なぜこれほどまでに大阪に集中しているのでしょうか。松村教授は、2025年に開催される大阪・関西万博に向けた特需があること、インバウンド観光客からの需要が非常に高いことなどを挙げ、「大阪の特区民泊はこれからもさらに増えていくだろう」と予測しています。観光需要の高まりが、このような特定の地域への民泊集中という現象を生み出していると言えるでしょう。

今回の板橋区のケースのように、民泊の収益性の高さが居住用物件の家賃高騰や既存住人の退去に繋がる可能性は否定できません。特に大阪のように特区民泊が集中する地域では、観光需要と住民の生活環境のバランスをどのように取っていくのかが、今後の大きな課題となります。国家戦略特区による民泊推進が、本来の目的である観光振興や空き家対策に寄与する一方で、予期せぬ社会的な影響を生み出している現状が浮き彫りになっています。