7月の参議院議員選挙が近づく中、高齢者医療の分野で長年の経験を持ち、『80歳の壁』や『70歳の正解』といった著書で知られる精神科医の和田秀樹氏が、新たな政治団体「幸齢党」を立ち上げた。同氏は、医療費の合理的な削減を含む医療制度改革や、高齢者を活性化させる政策を実現することが、現役世代にも大きな利益をもたらすと訴える。本稿では、和田氏が考える高齢者重視の政治の意義と、それがどのようにして全ての世代、特に現役世代の生活向上につながるのかを探る。

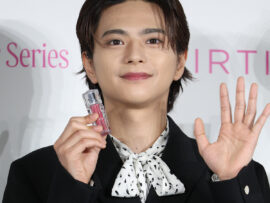

「幸齢党」設立を発表する和田秀樹氏。高齢者医療改革を通じた日本活性化を訴え。

「幸齢党」設立を発表する和田秀樹氏。高齢者医療改革を通じた日本活性化を訴え。

なぜ今、高齢者重視の政治なのか?

現在、日本の政治は「シルバー民主主義」との批判を受けつつも、現役世代や子育て支援へと舵を切る動きを見せている。しかし、和田氏はあえて高齢者重視を打ち出す理由を説明する。日本の出生数は70万人を割り込み、少子化は深刻化する一方だが、これまでの少子化対策への巨額投資は目立った効果を上げていないのが現状だ。和田氏は、現役世代が抱える不安感が解消されない限り、この状況の改善は難しいと指摘する。そして、その不安の主な原因である労働力不足と消費低迷を最も手軽に補う方法こそが、高齢者に元気になってもらうことだという。

日本の政治は高齢者に冷たい現実

日本の政治は長らく高齢者層を重視してきたと言われがちだが、和田氏はその実態は高齢者を元気にすることとは逆行していると指摘する。新型コロナウイルス禍での長期にわたる自粛期間は高齢者の身体機能低下を招いた。また、高齢者に運転免許証の返納を強く促すことで、彼らの移動の自由を奪う結果となっている。一方で、保育園が増設され待機児童問題が解消に向かう中、特別養護老人ホームへの入居待ちは全く解消されていない。さらに、介護職員の給料は削減される傾向にあり、これが現役世代が親の介護のために離職せざるを得なくなる事態を招き、社会全体に大きな影響を与えている。これらの事例を挙げ、日本の政治は高齢者に対して必ずしも優しくない現実があると訴える。

高齢者の活性化が現役世代を救う

和田氏は、高齢者をただ長生きさせるだけでなく、健康的で活力ある「健康長寿」にする政策こそが、現役世代を支えることにつながると主張する。元気な高齢者が働き続けることは、個人の寿命を延ばし病気のリスクを減らす傾向があることが明らかになっている。働く高齢者が増えれば収入が増え、高齢者向けの産業も活性化する。さらに重要な点として、高齢者が健康であれば医療費を大幅に削減することが可能になる。この医療費削減分は、社会保険料の負担を軽減することにつながり、結果的に現役世代の「手取りを増やす」ことに貢献できるという構想だ。

「手取りを増やす」ための財源論

「手取りを増やす」という言葉は、現在の政治において頻繁に聞かれる流行り言葉だが、どの党もそのための具体的な財源を明確に示せていないのが現状である。和田氏はここに切り込み、無駄な医療費を徹底的にチェックし、削減することで、5兆円、あるいは10兆円といった規模の財源を捻出できるという発想が多くの政治家や政党に欠けていると指摘する。幸齢党は、この医療費の効率化こそが、現役世代の手取りを増やすための現実的な財源となりうると提唱している。

結論として、「幸齢党」が掲げる高齢者医療改革と高齢者活性化の政策は、単に高齢者だけを対象とするものではなく、医療費削減による社会保険料負担軽減を通じて、現役世代の「手取りを増やす」ことを含む、全世代が恩恵を受けるための総合的な構想である。これは、日本の少子高齢化が進行する中で、世代間の対立ではなく連携を深め、持続可能な社会を築くための一つの重要な提言と言えるだろう。

出典:ニューズウィーク日本版(高木由美子 記者による取材)