参議院選挙が7月3日に公示され、投開票が迫っています。今回の選挙の最大の焦点は「自公が過半数を維持できるか」ですが、先行した都議選での自民党の議席減など、与党を取り巻く環境は厳しさを増しています。特に注目される兵庫県と大阪府の選挙区について、その詳細な情勢をレポートします。今回の記事では、参院選におけるこれら激戦区の候補者情勢、各党の戦略、そして地元で囁かれる「インサイド情報」に焦点を当て、有権者の関心を引く可能性のある政治社会的な側面を掘り下げます。

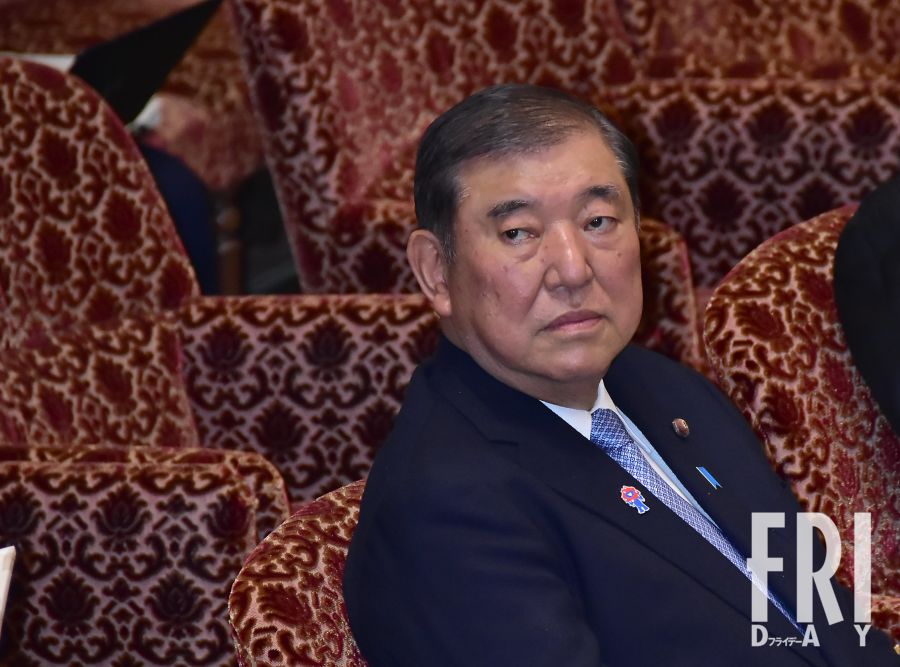

石破茂総理が参院選で第一声をあげる様子、選挙結果と責任に関連する文脈

石破茂総理が参院選で第一声をあげる様子、選挙結果と責任に関連する文脈

石破茂総理(68)が参院選の第一声の地に選んだのは「兵庫県選挙区」(改選定数3)でした。この選挙区では、斎藤元彦県知事(47)を巡る一連の騒動の余波が依然として強く感じられています。こうした状況下で、圧倒的な本命として目されているのが、無所属の泉房穂氏(61)です。地元の記者によると、泉氏の人気は保守層まで取り込むほど顕著だといいます。

兵庫県選挙区:泉氏リード、混迷深まる情勢

兵庫選挙区では、泉氏が優位に立つ一方で、残りの2議席を巡って自民、公明、維新、国民、参政など複数の政党が争う形となっています。合計13名が立候補する、かなりの激戦区です。比例区においても、立憲民主党を加えた5党すべてが得票率10%を超える可能性があると予測されており、誰が当選してもおかしくない状況です。

与党にとって、この選挙区の状況は厳しいと言えます。泉氏の存在に加え、参政党の台頭によって保守票が分散するため、自民党公認候補の加田裕之氏(55)は劣勢との調査結果も出ています。自民党県連の議員は、石破総理が神戸で第一声を上げたほど重点区と位置付けているにも関わらず、現状は厳しいとため息をつきます。先の出直し兵庫県知事選で独自候補を擁立できなかった党の及び腰の姿勢が、県民の反感を買ってしまったと感じているようです。党としては必勝の構えで臨んでいますが、加田氏には同情的な声も聞かれます。

一方、日本維新の会の吉平敏孝氏(44)は少しずつ支持を広げています。維新の会関係者によると、斎藤知事問題とそれに伴う維新県議らの離党がマイナスに影響しているものの、吉平氏が若手であることや、社会保険料の引き下げ、外国人受け入れ規制といった政策が県民に受け入れられている点が支持増加の要因だと分析しています。

また、先の兵庫県知事選挙で斎藤知事を後押ししたNHK党党首の立花孝志氏(57)も立候補しています。一部では、もし立花氏が知事選と同様の役割(特定の候補への妨害や票の攪乱)を演じるのであれば、割を食うのは自民党と維新の会になり、結果的に国民民主党が漁夫の利を得る可能性があるとの見方が出ています。過去に前例がある以上、立花氏の影響は決して無視できない要素となっています。

混沌の大阪府選挙区:多党混戦、自民党内紛の影響も

兵庫県と隣接する「大阪府選挙区」もまた、改選定数4を19人の候補者が争う激戦区です。9つの国政政党から候補者が出馬し、ミュージシャンの世良公則氏(69)も立候補を表明するなど、話題に事欠きません。

事前調査では日本維新の会の佐々木理江氏(42)が頭一つ抜け出しているものの、大阪維新の会所属議員は、2議席死守を最重要課題としながらも、今回の候補者2名がいずれも大阪市議出身であることから、府議団とのパワーバランスが崩れることを懸念する声があり、決して一枚岩ではない内情を明かしています。

一歩リードする維新を、自民、公明、国民が追いかける形ですが、多数の政党が並び立つため情勢は極めて読みにくい状況です。本来であれば追撃の筆頭となるべき自民党ですが、こちらもお家騒動が影響しています。立候補に意欲を見せていた現職の太田房江氏(74)に、地方議員らへの選挙支援の見返りとしての資金提供疑惑が報じられ、疑惑は全面否定したものの最終的に不出馬を表明しました。これを受け、自民党は柳本顕氏(51)を公認しました。

自民党関係者によると、太田氏の金銭に関する疑惑は以前から党内で囁かれており、候補者選定の段階でその声が強まると、今度は別の候補者にも同様の疑惑が喧伝されるようになり、収拾がつかなくなったといいます。いわば、太田氏を巡る問題は不毛な内輪揉めであり、維新の勢いが低下している状況で、本来なら団結して選挙に臨むべき時に、到底そのような状態ではないことに呆れる声が出ています。

維新、自民、公明の3氏が議席を確保する可能性が高いと見られる中、残る1枠を国民、参政、維新、共産の候補者が僅差で争う形となっています。どのような結果が出ても不思議ではない、まさに混沌とした情勢です。

激戦の背景と有権者の視点

このように、兵庫県と大阪府の選挙区は、様々な思惑や党内の事情が複雑に絡み合い、予測困難な激戦となっています。今回の参院選を通じて明確になっているのは、物価高に苦しむ国民の視点からすれば、政党内の小競り合いよりも、生活に直結する経済政策や社会政策といった政策面がより重要視されるだろうということです。候補者や政党が、有権者の実生活の課題にいかに向き合うかが、最終的な勝敗を分ける鍵となるでしょう。

FRIDAYデジタル