6月13日、年金制度改革法案が可決・成立しました。今回の改革の柱として注目されているのが、「会社員が納める厚生年金財源を国民年金に流用する」という点です。この報道に対し、「サラリーマンの年金が奪われるのか」と懸念の声が上がっています。この改革法の真の目的とその影響について、社会保険労務士である高橋義憲氏に詳しく解説していただきました。

年金制度改革法とは? 流用疑惑の真相

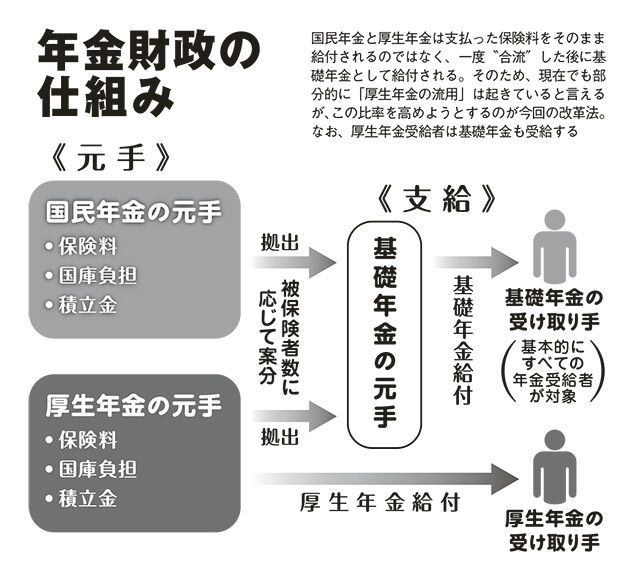

まず、「厚生年金が国民年金へ流用されるのは暴挙ではないか」という疑問について、高橋氏は「そこまで騒ぎ立てるような悪事ではない」と否定します。正確には「厚生年金を活用した基礎年金の底上げ」と表現すべきであり、必要性に基づいた制度変更であると説明します。財源の流れを見れば厚生年金が国民年金を助ける形になるため「流用」と騒がれていますが、政府や厚労省は決して無計画ではないと言います。

「厚生年金活用」の目的とは

この改革の根本的な問題意識は、国民年金加入者と厚生年金加入者の両方が受け取る共通の年金である「基礎年金」が、国民年金の財源不足により将来的には目減りしていくという点にあります。具体的な数値は後述しますが、この目減りを防ぎ、基礎年金の水準を維持・向上させることが今回の改革の主要な目的なのです。

年金保険料が基礎年金として給付される仕組みと、今回の改革における厚生年金の活用

年金保険料が基礎年金として給付される仕組みと、今回の改革における厚生年金の活用

会社員は損するのか? 将来への影響

国民年金加入者(主に自営業者や無職の方)への恩恵が大きいのは事実ですが、高橋氏は「サラリーマンが一方的に割を食うわけではない」と指摘します。実際、2041年以降に厚生年金を受給する方々は、基礎年金の底上げが行われることで、年金収入が増加する見込みだと言います。また、2040年までに受給開始するモデル世帯(高齢者夫婦)の年金は目減りする可能性はあるものの、男性で現在62歳以下、女性で66歳以下の方は、生涯を通じた年金受給総額は増加する見込みです。もうひとつ重要な点として、基礎年金の底上げが実施されるのは2029年に行われる年金財政検証の後であるため、今後の再修正の可能性もゼロではないと高橋氏は付け加えています。

改革法の問題点と「3割減」の真実

高橋氏は、今回の改革法には問題点も存在すると指摘します。政府が主張する「基礎年金が57年度に3割減少する」という点は、危機感をあおるための「誇張しすぎたレトリック」であるとしています。この「3割減」がどのように計算されているのかを正しく理解することが重要です。

所得代替率 vs 実質年金額

政府が「3割減」の根拠としているのは「所得代替率」です。これは、モデル世帯の年金額が現役世代男性の平均手取り収入の何%にあたるかを示す指標です。2024年度の基礎年金所得代替率が36.2%だったのに対し、2057年度には25.5%になると予測されているため、「3割減」と表現されています。しかし、年金給付の実際の購買力、つまり物価上昇を加味した年金の価値を示す「実質年金額」で見ると、状況は異なります。2024年度のモデル世帯の基礎年金実質年金額が13.4万円であるのに対し、2057年度には10.7万円になると予測されています。これは約2割の減少であり、「3割減」ほどの深刻さではないと高橋氏は解説しています。

結論

年金制度改革法は、基礎年金の将来的な目減りを防ぐための措置であり、厚生年金財源の活用はその一環です。感情的な「流用」という見方だけでなく、その目的や実際の将来的な影響、そして政府の提示する数値の裏側を正しく理解することが、私たち自身の老後の生活設計を考える上で不可欠です。

出典: Yahoo!ニュース (記事元: 週刊プレイボーイ)